|

|

|

青森駅から市営バス30分で330円。 大型観光バスが立ち寄る観光名称になり、市営バスで訪れる人は少ない。 大型掘立柱建物 この構築物については、建物説と非建物説がある。 青森県では調査の知見から建物説に立って復元しました。 用途についてはよくわかっていませんが、 祭祀的な色彩の強い複合的な目的をもった非日常的な公共の施設を想定している。 |

|

大型掘立柱建物跡 柱穴直径約2m、深さ約2mで、その中に直径1mものクリの木の柱が残っていた。 6ヶの柱穴の中心間隔は全て約4.2mとなっており、当時長さの単位の基準があったものと推測される。 高度な土木技術を持っていたのだろう。 |

|

北盛土 竪穴住居を作ったり、大きな柱穴を掘ったときの残土、排土、土器、石器などを捨てた場所。 その繰り返しによって小高い丘のように成った。 ここからは土器が一面に敷き詰められたように幾層にも重なり出土している。 |

|

子供の墓(埋設土器) 子どもの遺体は土器に入れられ、居住域の近くに埋葬されていた。 これまで、880基ほどが調査され、土器の中にはこぶし大ほどの丸い石が1から2個入っているものが多い。 |

|

大人の墓(土坑墓) 大人は、地面に掘った、楕円形や小判型の穴に埋葬されていた。 谷の東側に同じ方向を向き、等間隔に二列に並び、向かい合うように配置されていた。 中からヒスイ製ペンダントが出土した例がある。人骨は出土していない。 |

|

大型竪穴住居(復元) 復元された大型竪穴住居は、長さ32m、幅9mもある。 その規模の大きさから、共同作業所、集会所と使用したり、 厳しい冬期間の共同家屋でもあったのではないかと推測される。 |

|

大型竪穴住居(復元)の内部 三内丸山の人々が、お互いに助け合いながら豊かに暮らすために 話し合いをここでしていたのでしょうか。 |

|

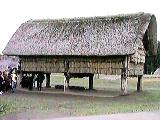

掘立柱建物(高床倉庫) 地面に穴を掘り、柱を立てて造った建物。 高床の倉庫と考え復元した。 |

|

竪穴住居 縄文時代の住居は、地面を掘って床を作り、その中央には炉を設け、屋根は円錐形にふいていた。 家の形や構造は、その年代によって多少変化があり、現在599棟が確認されている。 |

|

南盛土 約千年間、生活の廃棄物や排土、残土が積み重ねられて、その厚さはおよそ2.8mにもなっている 水平に堆積していることから常に整地していたなではないかと思われる。 ここからは大量の土器や石器の他に土偶、ヒスイ製の玉なども出土している。 |

|

|