2007.3.末

|

3月18日にガレージを閉鎖したのは「夢のガレージ計画編」に書いたとおりである。新転居先は巨大なK100RSを置ける状態ではなく、親類の家に預けてある。 一応屋根の下なので雨ざらしではないが、整備もできないため早急に置き場所を確保しなくてはならない。なんと言っても気軽に乗れないのはつらい。 一応屋根の下なので雨ざらしではないが、整備もできないため早急に置き場所を確保しなくてはならない。なんと言っても気軽に乗れないのはつらい。

どうやって置き場所を確保するかだが、これがなかなか大変である。 近隣で手軽に借りられそうな物件はない。一応一戸建てなので「地面」はあるのだが、これが道路より80センチも高いのである。現在四輪を置いている車庫部分の奥をK100が入るだけ掘り下げなくてはならず、こうなると結構大掛かりな話である。掘れる部分は限られており、なかなかDIYというわけにはいかない。過去に何度か掘削を検討しながらも手間と費用との折り合いがつかず放置していたのだが今回ばかりは何とかしなくてはならないのだ。 近隣で手軽に借りられそうな物件はない。一応一戸建てなので「地面」はあるのだが、これが道路より80センチも高いのである。現在四輪を置いている車庫部分の奥をK100が入るだけ掘り下げなくてはならず、こうなると結構大掛かりな話である。掘れる部分は限られており、なかなかDIYというわけにはいかない。過去に何度か掘削を検討しながらも手間と費用との折り合いがつかず放置していたのだが今回ばかりは何とかしなくてはならないのだ。 |

| |

2007.4.5〜

|

駐輪場の造成についてあちこちに相談していたところ、友人が腕のいい外溝屋さんを紹介してくれることになった。相談してみたところ「大丈夫」との返事。そこで、一気に話を進めることにした。

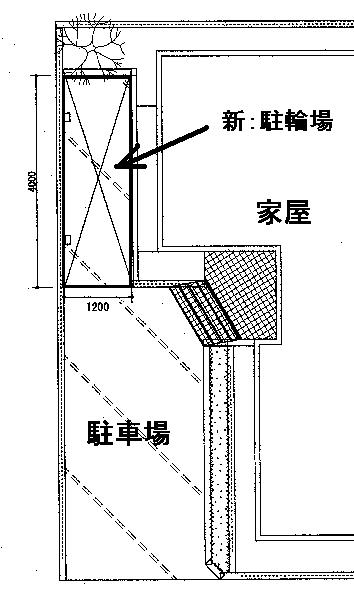

最大の問題は、「どのくらいの広さが確保できるか」である。掘削地点は庭というのが恥ずかしいほど狭い。 K100RSを測ってみると、ミラー部分の幅が85センチ、リアキャリアまで入れると全長は2.2m以上ある。大きい。これに対し、隣地境界のブロック塀から家屋の基礎までが1.8m。 駐輪場部分の幅広くしようとすると家屋の基礎のすぐ近くをどこまで掘れるか、ということなのだが、幸いにしてこの建物は基礎を杭で支えてある。縁が切れているので結構近くまで掘っても大丈夫ということで駐輪場の幅は1.2mに決定。奥行きは庭木一本分だけ残して4mとした。 K100RSを測ってみると、ミラー部分の幅が85センチ、リアキャリアまで入れると全長は2.2m以上ある。大きい。これに対し、隣地境界のブロック塀から家屋の基礎までが1.8m。 駐輪場部分の幅広くしようとすると家屋の基礎のすぐ近くをどこまで掘れるか、ということなのだが、幸いにしてこの建物は基礎を杭で支えてある。縁が切れているので結構近くまで掘っても大丈夫ということで駐輪場の幅は1.2mに決定。奥行きは庭木一本分だけ残して4mとした。

駐輪場には屋根が欲しい。完全に部屋として仕切ってしまいたいところだが、駐輪場と家屋が近く、しかも高さが違うためそれは無理。結局、柱が片側にだけあるいわゆる「駐輪場の屋根」を立てることにした。高さの関係で駐輪場の屋根が家屋の窓の目の高さに来てしまうのだが、この窓から出入りすることはほとんどないので良しとする。なかなか強引な設計である。 |

| |

2007.5.20

|

明日からの工事に備え、いくつか下準備がある。掘削部分には雨水浸透ますがあったのだが、上に砂場を作って埋めてしまっていた。これを掘り出しておかなければならない。この雨水浸透ますは移設または撤去になる。掘り出した土は家の裏に撒き散らしておいた。重機が入るため、バイクと自動車を他所に預けて準備完了。 明日からの工事に備え、いくつか下準備がある。掘削部分には雨水浸透ますがあったのだが、上に砂場を作って埋めてしまっていた。これを掘り出しておかなければならない。この雨水浸透ますは移設または撤去になる。掘り出した土は家の裏に撒き散らしておいた。重機が入るため、バイクと自動車を他所に預けて準備完了。 |

| |

2007.5.21

|

工事初日は月曜日だったため立ち会うことができなかった。家人の話によると、重機であっという間に掘ってしまったようである。 工事初日は月曜日だったため立ち会うことができなかった。家人の話によると、重機であっという間に掘ってしまったようである。

が、夜になって現場を確認してみると何か変だ。 駐輪場の真ん中に雨水浸透ますを移設すると思われる穴がある。これだと、高さが他の浸透ますより80センチ低くなる。次の浸透ますは80センチ上になるので吸い込みきれない水が蓋からあふれるのではないか? 駐輪場の真ん中に雨水浸透ますを移設すると思われる穴がある。これだと、高さが他の浸透ますより80センチ低くなる。次の浸透ますは80センチ上になるので吸い込みきれない水が蓋からあふれるのではないか?

もうひとつ、掘ってみてわかったのだが、掘削部分ぎりぎりの所に下水配管と上水配管が埋まっていた。境界ブロックから1.3m。実は、駐輪場の幅を1.2mにするか1.3mにするか悩んで1.2mにしたのだが、ブロックの厚みがあるためどのみち1.2mしかとれなかったことになる。 |

| |

2007.5.22

|

工事2日目、早朝から出勤してしまったので監督と直接話ができなかったのだが、電話で浸透ますの位置について聞いてみた。 工事2日目、早朝から出勤してしまったので監督と直接話ができなかったのだが、電話で浸透ますの位置について聞いてみた。  大丈夫だという。何か無理があるような気がしたが、何か問題が発生したら対処してもらうことを約束してもらい、工事続行とした。 大丈夫だという。何か無理があるような気がしたが、何か問題が発生したら対処してもらうことを約束してもらい、工事続行とした。

今日は、ますを埋め込んで上流と下流の浸透ますと連通管でつなぎ、屋根の柱を立て、捨てコンを打つところまでである。 |

| |

2007.5.23

|

工事3日目は新しく積んだブロックの上を仕上げ、土間の捨てコンの上に5mmのメッシュを敷きつめてから生コンを流したようである(駐輪場の路面は滑ってしまうと困るため、ある程度ざらざらになるように指示しておいた)。 工事3日目は新しく積んだブロックの上を仕上げ、土間の捨てコンの上に5mmのメッシュを敷きつめてから生コンを流したようである(駐輪場の路面は滑ってしまうと困るため、ある程度ざらざらになるように指示しておいた)。

生コンを打ってしまうと駐輪場の形としては完成。たった3日でここまでできてしまうとはなかなか早い。 |

| |

2007.5.24

|

工事4日目は屋根の取り付けである。今回の工事で結構高くついたのがこの屋根。規定のサイズではちょうど良いものがなかったため、 工事4日目は屋根の取り付けである。今回の工事で結構高くついたのがこの屋根。規定のサイズではちょうど良いものがなかったため、 大きなものを駐輪場のサイズにあわせて切り詰めてもらったためである。 大きなものを駐輪場のサイズにあわせて切り詰めてもらったためである。

屋根の取り付けは半日で完了した。これでとりあえず完成である。ただし、Kを乗せられるくらいの強度が出るまでには数日かかる。 |

| |

2007.5.25〜

|

工事の完了を見届けたかのように次の日は雨になった。雨が降ったら確認しなくてはならないのは例の雨水浸透ますの働きである。 工事の完了を見届けたかのように次の日は雨になった。雨が降ったら確認しなくてはならないのは例の雨水浸透ますの働きである。

が、予想通りと言う何と言うか、やはり水があふれ出している。 やはり地面には吸い込まれない。 やはり地面には吸い込まれない。

雨が上がった次のお休みに、シリコンコーキング剤で雨水浸透ますのフタをシールしてみたのだが、次の雨で今度はフタが持ち上がってきた。下流の浸透ますまで水を上げるだけの水圧に耐えられないようだ。ということで、手直し工事決定である。 |

| |

2007.6.14

|

手直し工事は、駐輪場にある雨水浸透ますの前後のますをバイパスする工事である。結果、浸透ますがひとつ減ってしまうことになるのだがこの際しょうがない。 手直し工事は、駐輪場にある雨水浸透ますの前後のますをバイパスする工事である。結果、浸透ますがひとつ減ってしまうことになるのだがこの際しょうがない。 (大雨が降った場合、敷地内の他の浸透ますで処理しきれない分は家の前の道路に埋設してある公共雨水管に流れ込むことになっている。) (大雨が降った場合、敷地内の他の浸透ますで処理しきれない分は家の前の道路に埋設してある公共雨水管に流れ込むことになっている。)

工事は2時間ほどで完了。せっかく地盤が落ち着いてきたところをまた掘り返したので、またしばらく放置である。 |

| |

2007.8.11

|

駐輪場と家の基礎の間はバイパス管を埋め込んだ上に砕石を敷いていたのだが、結構踏み固めたつもりでも落ち着かないのでしばらく放置しておいた。 8月になってから確認すると、7月に雨が多かったためかしっかりと固まっている。最後の仕上げに舗装をすることにした。 8月になってから確認すると、7月に雨が多かったためかしっかりと固まっている。最後の仕上げに舗装をすることにした。

使用したのは「マサキチ」なる舗装材。敷き詰めて水をかけると固まり、透水性があるというものである。水平に注意しながら厚さ3センチくらいに敷き詰め、ホースのノズルを霧に切り替えて散水した。これで、2日ほど置いておくと乗っても大丈夫な状態になる。

一連の駐輪場造成工事はこれでひとまず完了である。 |

| |

2008.10.6〜

|

この駐輪場は屋根だけで壁がない。雨がおとなしく真上から降ってくれれば問題ないが、そんなことは期待するほうが間違い。作業中に雨になると困るので、片側にタープの布を張って雨除けにした。一応、横からの雨は防げるはずなのだが、実際には隙間から吹き込んでくる。何か、効果的な方法を考えなくてはならない。 この駐輪場は屋根だけで壁がない。雨がおとなしく真上から降ってくれれば問題ないが、そんなことは期待するほうが間違い。作業中に雨になると困るので、片側にタープの布を張って雨除けにした。一応、横からの雨は防げるはずなのだが、実際には隙間から吹き込んでくる。何か、効果的な方法を考えなくてはならない。

|

| |

2009.3.15〜

|

駐輪場への風と雨の吹き込みを何とかするには壁を作るしかない、ということで、駐輪場の奥に壁を立てることにした。 駐輪場への風と雨の吹き込みを何とかするには壁を作るしかない、ということで、駐輪場の奥に壁を立てることにした。

風の通り道になっているので強度的に大丈夫か不安はなくはないのだが、柱は木製。これを見栄えと防腐のために黒で塗装し、ポリカーボネートの波板を打ち付けた。駐輪場の柱や梁には組み立てのための溝があり、ここにナットを入れて枠を固定した。

この壁、本来の目的から考えると完全にふさいでしまったほうがよいのだろうが、奥のお宅の風通しを考えて大き目の窓を開けておいた。細かい整備をする時だけふさがせてもらうことにする。 この壁、本来の目的から考えると完全にふさいでしまったほうがよいのだろうが、奥のお宅の風通しを考えて大き目の窓を開けておいた。細かい整備をする時だけふさがせてもらうことにする。

|

| |

2009.8.12〜14

|

「夢のガレージ計画」復活(?)を目指して駐輪場の整備をしたのだが、実は問題はまだある。パーツ類の収納である。 「夢のガレージ計画」復活(?)を目指して駐輪場の整備をしたのだが、実は問題はまだある。パーツ類の収納である。 いつの間にか予備パーツが増え、結構な量になってしまっている。外装類などは特にかさばる。駐輪場の横に物置でも建てられればよいのだが、駐輪場でめいっぱいスペースを使ってしまったのでそれは無理だ。 いつの間にか予備パーツが増え、結構な量になってしまっている。外装類などは特にかさばる。駐輪場の横に物置でも建てられればよいのだが、駐輪場でめいっぱいスペースを使ってしまったのでそれは無理だ。

そこで目を付けたのが屋根裏収納庫。この家にはもともと小さな屋根裏収納庫がついている。図面上では2畳ほどあるのだが、階段を収納するためのスペースが必要なため実質使えるのは1畳半ほどしかない。  が、屋根裏のスペースのごく一部しか使っていないのでここを拡張してしまおうという考えである。試しに壁を一部取り外してみると、結構なスペースがある。1畳半くらいは楽に拡張できそうだ。 が、屋根裏のスペースのごく一部しか使っていないのでここを拡張してしまおうという考えである。試しに壁を一部取り外してみると、結構なスペースがある。1畳半くらいは楽に拡張できそうだ。

元々の収納庫も石膏ボードのみの簡易内装だったので、 拡張部分も同じ程度の仕上げとする。まずは材料の買い出し。近所のホームセンターで床用のコンパネ(12mm)、床補強用の2×4材、壁と天井用の赤松材を買ってきた。さすがに乗用車には乗らないので大型商品持ち帰り用の軽トラックを借りた。 拡張部分も同じ程度の仕上げとする。まずは材料の買い出し。近所のホームセンターで床用のコンパネ(12mm)、床補強用の2×4材、壁と天井用の赤松材を買ってきた。さすがに乗用車には乗らないので大型商品持ち帰り用の軽トラックを借りた。

工事手順としてはまず先に床を張り、壁、天井の順に仕上げて行くことになるのだが、「床を張る」というのは、実はこれが結構大変な作業だった。今回床を張ろうとしているところは天井裏の梁の上である。レベルは当然出ていない上、スパンが広すぎて床の強度が確保できない部分もある、 工事手順としてはまず先に床を張り、壁、天井の順に仕上げて行くことになるのだが、「床を張る」というのは、実はこれが結構大変な作業だった。今回床を張ろうとしているところは天井裏の梁の上である。レベルは当然出ていない上、スパンが広すぎて床の強度が確保できない部分もある、 ここを角材で補強し、壁を打ち付けるための間柱を周囲に張り巡らす。 ここを角材で補強し、壁を打ち付けるための間柱を周囲に張り巡らす。

12日の夜から作業を始め、屋根裏が殺人的な暑さになる午後を除き足かけ3日で床面と壁用小柱の1/4ほどが完成した。形状が複雑な天井部分の下地作りや断熱などを考えると、あと4日くらいはかかるかもしれない。

なお、今回拡張できたのはちょうど1.5畳分。一部高さがないところがあるが、屋根裏収納庫の広さは倍増することになる。 |

| |