2008.10.5

85106km |

「フロントフォークOH未遂編」を書いたのは2003年の3月。結局5年以上経っているのだが、2年程前から「丸一日乗ってうっすらとオイルの輪が出来る」状態になり、半年くらい前から「丸一日乗るとダストシールのところに一滴たれてくる」程度になっていた。寒くなると時間のかかるメンテはやりたくない (<今の車庫には壁がない)ので、そろそろオイルシールを交換しておくことにした。 (<今の車庫には壁がない)ので、そろそろオイルシールを交換しておくことにした。

オイルシール交換作業は駐輪場で行うのだが、ここは結構風通しがよく道路側から落ち葉やら砂ぼこりやらが飛んでくる。この環境はあまり好ましくないので駐輪場の屋根から風除けのシートを吊るしておいた。 これは目隠しにもなる。 これは目隠しにもなる。

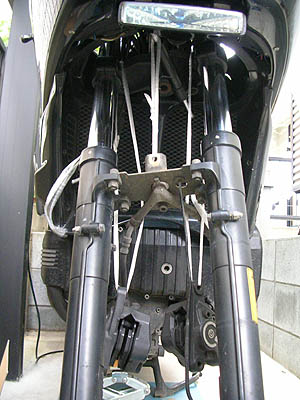

今回は、フロントフォークそのものは車体から取り外さず、フォークスライダだけをインナーチューブから抜き取ってオイルシールを交換する予定である。まず、エンジン下にジャッキを入れて前輪を浮かせる準備をする。  フォークスライダを抜き取る準備として外しておくものは、「フロントフェンダー」「フロントブレーキキャリパ」「フロントホィール」「ABSセンサ」。ここで、左右のフロントフォークを連結しているフォークスタビライザはまだ取り外さない。これを外してしまうと、フォークスライダの底にあるベースボルトが緩められなくなってしまう。 フォークスライダを抜き取る準備として外しておくものは、「フロントフェンダー」「フロントブレーキキャリパ」「フロントホィール」「ABSセンサ」。ここで、左右のフロントフォークを連結しているフォークスタビライザはまだ取り外さない。これを外してしまうと、フォークスライダの底にあるベースボルトが緩められなくなってしまう。

ABSセンサの取り付けボルトはトルクスなので工具の準備が必要だ。 センサを取り外したら、ギャップ調整用のシムを紛失しないように針金などで縛っておく。 センサを取り外したら、ギャップ調整用のシムを紛失しないように針金などで縛っておく。 また、取り外した部品は砂ぼこりなどが付着するのを防ぐためビニール袋に入れておく。 また、取り外した部品は砂ぼこりなどが付着するのを防ぐためビニール袋に入れておく。

フロントブレーキキャリパはブレーキホースがつながったままなので、ひもで吊るす。キャリパを取り外した状態で間違ってブレーキレバーを握ってしまうとピストンが飛び出して大変なことになるため、ディスクの厚さ程度のものをパッドの間に挟んでおく。今回は、ABSセンサのケーブルを留めてあったタイラップを挟んでおいた。

さて、今回のオイルシール交換作業での第一関門はフォークスライダのベースボルトの取り外しである。このボルトが緩めにくく、下手をすると頭を舐めてしまうらしい。マニュアルには以下のようなことが書いてある。 さて、今回のオイルシール交換作業での第一関門はフォークスライダのベースボルトの取り外しである。このボルトが緩めにくく、下手をすると頭を舐めてしまうらしい。マニュアルには以下のようなことが書いてある。

「ベースボルトは、スライダの中のダンパーロッドが一緒に回ってしまい緩めにくいことが多いです。エアインパクトレンチを使用すれば緩められます。もし、自分で緩められなければフロントフォークごとディーラーに持ち込んで緩めてもらってください。」

これは出来れば避けたいため、道具を工夫してかかることにする。  相手が供廻りしやすくエアインパクトレンチのほうが良いようなボルトは、じわっと力を掛けるのではなく一気に緩めてしまうのが良い。このためには、ボルトの頭にしっかりとフィットする6角レンチ(8mm)が必要である。レンチがねじれると力が逃げるので、ソケットタイプがよい(=「ボールポイントつき6角レンチ+パイプ」の組み合わせは一番良くない)。 相手が供廻りしやすくエアインパクトレンチのほうが良いようなボルトは、じわっと力を掛けるのではなく一気に緩めてしまうのが良い。このためには、ボルトの頭にしっかりとフィットする6角レンチ(8mm)が必要である。レンチがねじれると力が逃げるので、ソケットタイプがよい(=「ボールポイントつき6角レンチ+パイプ」の組み合わせは一番良くない)。 また、車体はジャッキで支えてあるだけなので、変な方向に力を掛けるとジャッキが外れて大変なことになる。このため、ボルトの回転方向の力以外を掛けないように、「Tバー+延長パイプ」を使う。ここまで準備したらハンドルを右いっぱいに切り、あとは道具を信じて一気にトルクをかければよい(ボルトの頭から6角レンチが抜けてこないよう、膝で支えておくとよい)。「カキン!」と鋭い音と共に、ベースボルトを緩めることができた。 また、車体はジャッキで支えてあるだけなので、変な方向に力を掛けるとジャッキが外れて大変なことになる。このため、ボルトの回転方向の力以外を掛けないように、「Tバー+延長パイプ」を使う。ここまで準備したらハンドルを右いっぱいに切り、あとは道具を信じて一気にトルクをかければよい(ボルトの頭から6角レンチが抜けてこないよう、膝で支えておくとよい)。「カキン!」と鋭い音と共に、ベースボルトを緩めることができた。

ベースボルトが緩んだらフォークスタビライザを取り外し、 キャリパと同じようにひもで吊り下げておく。 キャリパと同じようにひもで吊り下げておく。

いよいよ、フォークスライダの抜き取りである。ベースボルトを抜くとフォークオイルが出てくるため、オイルを受けるものを用意し、ゆっくりとボルトを抜いていく(※ベースボルトが抜けた瞬間にフォークスライダが落ちてくることがあるので注意。)。出てきたオイルはそれほど汚れていない。一回目のオイル交換時は真っ黒のヘドロ状だったのだが。

オイルがそこそこ抜けたら、フォークスライダをインナーチューブから抜き取る。インナーチューブは上のほうが一段太くなっている。この部分を過ぎればするすると抜けてくる。完全に抜ける直前で引っ掛かったようになり止まってしまうが、 ここはインナーチューブのガイドブッシュがオイルシールに引っ掛かかる場所である。スライダを少し斜めにするなどして無理やり引き抜くしかない。 ここはインナーチューブのガイドブッシュがオイルシールに引っ掛かかる場所である。スライダを少し斜めにするなどして無理やり引き抜くしかない。

なお、この年式のK100RS4Vでは、ベースボルトはただのボルトではなく先端にスプリングが仕込まれたバルブ状のものがついている。

左側のフォークスライダを抜き取り、 インナーチューブとダンパーロッドにホコリ除けのビニール袋をかぶせ、同じように右側のフォークスライダを抜こうとしたのだが、右側のフォークスライダは全く抜ける気配がない。左側は自重で落ちてきたのだが。軽く叩いてみたり、少し縮めてパッと手を離したり、いろいろやってみたのだが抜けない。ここはベースボルトでしか固定されていないはずなので、ここが抜けてこないということはダンパーロッドの先端とフォークスライダがくっついてしまっているということか? インナーチューブとダンパーロッドにホコリ除けのビニール袋をかぶせ、同じように右側のフォークスライダを抜こうとしたのだが、右側のフォークスライダは全く抜ける気配がない。左側は自重で落ちてきたのだが。軽く叩いてみたり、少し縮めてパッと手を離したり、いろいろやってみたのだが抜けない。ここはベースボルトでしか固定されていないはずなので、ここが抜けてこないということはダンパーロッドの先端とフォークスライダがくっついてしまっているということか?

考えてばかりいても先に進まないので、左側のフォークスライダの作業を進めておく。中から出てきたオイルはそれほど汚れていなかったが、フォークスライダの底にはやはりヘドロがたまっている。これをパーツクリーナ等できれいにする。先端にウェスを巻いた棒でこするのもよいが、金属の棒を使うときにはスライダ内面に傷をつけないように注意が必要だ。

オイルシール交換作業での第二関門は、オイルシールを上から抑えているストップリングの取り外しである。これには皆苦労しているらしい。まず、一番上のダストシールを手で取り外す。中は、かなり汚い。水が入り込んでしまうためか錆も発生している。ストップリングは、穴付きのものではなく端が斜めにカットされているタイプである。取り外すには、斜めになった部分をマイナスドライバや千枚通しのようなもので引っ掛けて溝から引っ張り出すしかないのだが、気を抜くとドライバが滑って外れてしまう。「手が3本欲しい」とは経験者談である。

このシールの取り外しについては、以下のようなやり方だと簡単に出来るのではないかと思う。このやり方を見つけるまでは少し苦労したが、一度わかってしまうと1分とかからずストップリングは外れる。

準備するものは、「マイナスドライバ(2.5mm)」「精密ドライバ(細いマイナス)」「万力(なければ2人目の手2本)」「6mmボルト+ビニールテープ」である。ストップリングを引っ張り出すほうのマイナスドライバは、太すぎると先端が溝に入らず、細すぎるとしなってしまって力が逃げるため2.5mmくらいがよい。6mmのボルトはビニールテープを巻き、マイナスドライバをこじるときの支点として使う。フォークスライダは回ってしまわないように万力に「軽く」はさんでおく。 準備するものは、「マイナスドライバ(2.5mm)」「精密ドライバ(細いマイナス)」「万力(なければ2人目の手2本)」「6mmボルト+ビニールテープ」である。ストップリングを引っ張り出すほうのマイナスドライバは、太すぎると先端が溝に入らず、細すぎるとしなってしまって力が逃げるため2.5mmくらいがよい。6mmのボルトはビニールテープを巻き、マイナスドライバをこじるときの支点として使う。フォークスライダは回ってしまわないように万力に「軽く」はさんでおく。

精密ドライバをストップリングの上に添え、2.5mmのドライバをストップリングの斜めになっている部分に押し込み、ボルトを支点にしてリングを溝から引き出す。力の入れ方のコツは、リングを引き出すのに気を取られてドライバを溝に押し込む方向の力を弱めないことである。イメージとしては、リングを引き出すのではなく、リングの奥にドライバを突っ込むくらいの気持ちである。リングの端が溝から出たら上に添えてあった精密ドライバの先をリングとフォークスライダの溝との間に落とし込む。あとは、少しづつドライバをずらしていけばよい。

とりあえず、今日はここまで。 |

| |

2008.10.6

|

さて、抜けてこない右側のフォークスライダ、フォークシール交換経験者の方々数名に話を聞いてみたのだが、自重で落ちてくるかどうかはともかく、全く抜けないというような話はでてこなかった。組み付け時のミスでパーツが変形して抜けなくなることがあるという恐ろしい話もあったのだが、もしそうだとしたらこれ以上手を出して深みにはまると走行不能になってしまう。今回はとりあえずこのままオイル交換だけで納めてしまうのが無難なところである。

ということで、抜き取っていたベースボルトを取り付けてレンチで締めこんだところ、フォークスライダがほんの少しだけ入り込んだ感覚が伝わってきた。もしかして少しは抜けていたのか?ということでテープで印をつけてからベースボルトを抜き、フォークスライダを下に引っ張ってみたところ、0.5mmくらいは抜けてくる。完全に固着しているのでないならまだ希望はあるということで、重めのハンマーと大きめの木片を用意し、スタビライザ取り付け部分に木片を当ててゆっくりと叩いてみたところめでたく抜けてきた。

が、抜けただけで喜んでいてはダメで、 抜けなかった原因を調べておかなければならない。ダンパーロッドかフォークスライダに固着する原因があるはずだ。ダンパーロッドの先端をよく見ると、先端にバリがでている。 抜けなかった原因を調べておかなければならない。ダンパーロッドかフォークスライダに固着する原因があるはずだ。ダンパーロッドの先端をよく見ると、先端にバリがでている。 これくらい出ているとフォークスライダとのはめあいがきつくなると思われる。ということで、オイルストンと600番の耐水ペーパーでバリを取った。削りすぎるといけないので、バリのないところの旋盤跡が消えない程度でとどめておいた。 これくらい出ているとフォークスライダとのはめあいがきつくなると思われる。ということで、オイルストンと600番の耐水ペーパーでバリを取った。削りすぎるといけないので、バリのないところの旋盤跡が消えない程度でとどめておいた。

バリを取ったダンパーロッドをパーツクリーナで洗浄し、フォークスライダをもう一度入れてみたところ・・・・入らない。まだ削り足りないかフォークスライダ側も変形してしまっているかのどちらかだが、もしかして?と右のフォークスライダーを左のフォークに差したらすんなりフィット。左のフォークスライダーを右のフォークに差したらやはり奥まで入らない。ということは、太いのは右のダンパーロッド??

まさか〜?と思ってノギスでダンパーロッド先端の外形を測ってみたところ、右のほうが5/100mmほど太い。締め過ぎでつぶれて太ったのかどうか。結局、さらに3/100mmほど削り、ようやくしっくりと納まった。

先に進めることになったので、オイルシールの打ち替えをする。  第三関門は古いオイルシールの抜き取り。それほど固くはまっているはずはないのだが、フォークスライダがアルミ製で肉厚も薄いのでやたらな道具は使えない。マニュアルに書いてある通りマイナスドライバで試してみたが、力が逃げてうまくいかない。 第三関門は古いオイルシールの抜き取り。それほど固くはまっているはずはないのだが、フォークスライダがアルミ製で肉厚も薄いのでやたらな道具は使えない。マニュアルに書いてある通りマイナスドライバで試してみたが、力が逃げてうまくいかない。 結局、経験者の方のお勧めのシールリムーバ(アストロプロダクツ、720円)を使った。これを使うと一発で外れる(フォークスライダの変形を防止するため、ウェスを巻き、薄ベニヤ板を使用)。やはり道具は大切だ。 結局、経験者の方のお勧めのシールリムーバ(アストロプロダクツ、720円)を使った。これを使うと一発で外れる(フォークスライダの変形を防止するため、ウェスを巻き、薄ベニヤ板を使用)。やはり道具は大切だ。

新しいシールの打ち込みはそれほど難しくない。フォークスライダをきれいにし、グリスを塗ってから叩き込む。ドライバなどで叩くと変形してしまうので筒状のもので叩くのだが、塩ビパイプのストレート継ぎ手で叩くのが最適だ。太さ、固さ、価格とも申し分なし。シールが入ったら、ストップリングにもグリスをたっぷりと塗り、溝にはめ込む。ストップリングの「切れ目」部分はどこに持っていっても機能上は問題ないが、後ろになるところ(=フォークが傾いているので、一番低くなるところ)は水がたまって錆びる可能性があるため、次に外す時のことを考えるとそこには持っていかないほうがよいだろう。

フォークシールの交換が終わったら、組み付けである。全てのパーツの汚れを落とし、インナーチューブ内側、フォークスライダの各部にフォークオイルをたっぷりと塗る。 フォークシールの交換が終わったら、組み付けである。全てのパーツの汚れを落とし、インナーチューブ内側、フォークスライダの各部にフォークオイルをたっぷりと塗る。 オイルシールにはシリコングリスをたっぷりと塗る。あとはフォークスライダをインナーチューブにはめ込むのだが、ここで気になることがひとつ。フォークスライダを抜く時、最後の部分でオイルシールとガイドブッシュが引っ掛かった。ということははめ込む時にも引っ掛かるはず。新しいシールを無理やり通してしまうとシールに傷がついてしまう可能性がある。そこで、インナーチューブのガイドブッシュ部にプラスチックフィルムを巻き、オイルシールが通過してからこのフィルムを引き抜いた。フィルムは何でも良いのだが、薄すぎると破れてしまい厚過ぎるとオイルシールが通らない。 オイルシールにはシリコングリスをたっぷりと塗る。あとはフォークスライダをインナーチューブにはめ込むのだが、ここで気になることがひとつ。フォークスライダを抜く時、最後の部分でオイルシールとガイドブッシュが引っ掛かった。ということははめ込む時にも引っ掛かるはず。新しいシールを無理やり通してしまうとシールに傷がついてしまう可能性がある。そこで、インナーチューブのガイドブッシュ部にプラスチックフィルムを巻き、オイルシールが通過してからこのフィルムを引き抜いた。フィルムは何でも良いのだが、薄すぎると破れてしまい厚過ぎるとオイルシールが通らない。 今回はポストに入っていたDMの封筒を切って使った。 今回はポストに入っていたDMの封筒を切って使った。

フォークスライダが入れば、ベースボルトを規定トルクで締め付け、新しいフォークオイルを注入する。使用したオイルは前回と同じくヤマハのG−10で、量は左右とも400ccである。

今回はオイルフィラープラグも交換した。前回のオイル交換時、「ねじ山がバカになる直前の感覚」を感じたからだが、新しいパーツを較べてみると材質が変わっている。取り外し品はアルミだが、新品は鉄のようだ。 今回はオイルフィラープラグも交換した。前回のオイル交換時、「ねじ山がバカになる直前の感覚」を感じたからだが、新しいパーツを較べてみると材質が変わっている。取り外し品はアルミだが、新品は鉄のようだ。

オイルを入れてしまえばフォーク本体の作業は完了である。あとは、取り外してあるものを取り付ければよい。 ただ、フォークスタビライザの取り付けには少し注意が必要だ。これを適当に締め付けてしまうとアクスルシャフトが入らなくなるので、先にアクスルシャフトをフォークスライダに通し、左右のフォークの平行を出してからフォークスタビライザのボルトを締め付ける。 ただ、フォークスタビライザの取り付けには少し注意が必要だ。これを適当に締め付けてしまうとアクスルシャフトが入らなくなるので、先にアクスルシャフトをフォークスライダに通し、左右のフォークの平行を出してからフォークスタビライザのボルトを締め付ける。

全ての部品の取り付けが終わったら、ジャッキを外してスタンドを下ろし、フロントフォークの動きを確認する。特に問題はなさそうなので近場で走行テスト。こちらも特に問題はない。当然だがオイルは漏れてこない。

これで、フロントフォークオイルシール交換作業はとりあえず完了である。 |

| |

2010.5.3

100146km |

2008年10月に8万5千キロでフォークオイルシールを交換、その後特に問題はなかったのだが、10万キロ達成当日、いきなり大量に漏れ始めた。朝には何ともなかったのだが、気がついたときにはキャリパー、ディスクにもオイルが回っている状態。午後あたりから、フロントブレーキをかけて停車する際に何となくフワフワすると思っていたのだが、こういうことだったようだ。 2008年10月に8万5千キロでフォークオイルシールを交換、その後特に問題はなかったのだが、10万キロ達成当日、いきなり大量に漏れ始めた。朝には何ともなかったのだが、気がついたときにはキャリパー、ディスクにもオイルが回っている状態。午後あたりから、フロントブレーキをかけて停車する際に何となくフワフワすると思っていたのだが、こういうことだったようだ。

漏れに気がついたのは青森県の弘前市内、自宅まではまだ800キロ近くある。ブレーキにもオイルが回っており、応急処置をしないと危ないが、日没直前なのであまり時間はかけられない。 とりあえず、これ以上ディスクにオイルが回らないようキッチンペーパーを巻き付けてタイラップで固定、近くのキャンプ場に向かうことにした。 とりあえず、これ以上ディスクにオイルが回らないようキッチンペーパーを巻き付けてタイラップで固定、近くのキャンプ場に向かうことにした。

2キロほど走ったところで大きなホームセンターを発見。ここなら明かりもありもう少し作業ができる。 ここでパーツクリーナーを買い、キャリパーとディスクを洗浄した。応急処置で巻き付けたキッチンペーパーはかなりのオイルを吸っていたため、新しいものに交換、 ここでパーツクリーナーを買い、キャリパーとディスクを洗浄した。応急処置で巻き付けたキッチンペーパーはかなりのオイルを吸っていたため、新しいものに交換、 雨が降るとキッチンペーパーが水を吸ってしまうのでビニール袋を巻き付けて応急処置は完了。なお、このビニール袋だが、ホームセンターの入り口にあった「傘袋」を1枚もらってきたものだ。長さといい幅といい、理想的である。 雨が降るとキッチンペーパーが水を吸ってしまうのでビニール袋を巻き付けて応急処置は完了。なお、このビニール袋だが、ホームセンターの入り口にあった「傘袋」を1枚もらってきたものだ。長さといい幅といい、理想的である。

あとは、時々キッチンペーパーを交換しながら走ればよい。 |

| |