2005.9.16

55579km |

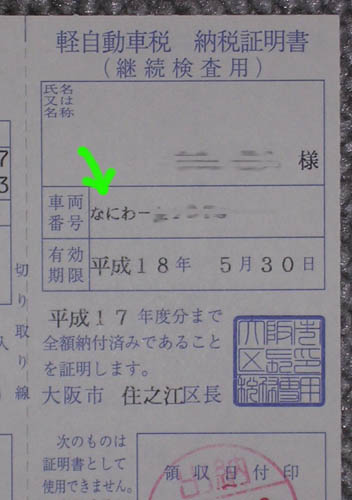

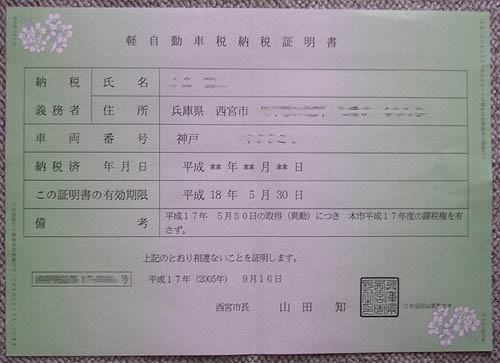

車検切れが近づいてきたので必要なものを揃えることにし、 書類の入ったファイルをごそごそやっていて気がついたのだが・・・車検を受けるには軽自動車税の納税証明書が必要。税金は春に納めてあるので保管してある納税証明書を持っていくだけ、と思ったら転居してナンバーが変わっているいることに気がついた。納税証明書をみても前のナンバーしか書かれていない。兵庫運輸管理部に問い合わせてみたところ、やはりこれではダメだという。 書類の入ったファイルをごそごそやっていて気がついたのだが・・・車検を受けるには軽自動車税の納税証明書が必要。税金は春に納めてあるので保管してある納税証明書を持っていくだけ、と思ったら転居してナンバーが変わっているいることに気がついた。納税証明書をみても前のナンバーしか書かれていない。兵庫運輸管理部に問い合わせてみたところ、やはりこれではダメだという。 四輪なら車検場で再発行してもらえるのだが、2輪は市税なので市役所に行かなければならない。今気がついてよかった、ということで支所に出かけて納税証明書を発行してもらった(無料)。・・・ずいぶんと立派な証明書だ。「本市平成17年度の課税権を有さず」とあるのは17年度分は大阪市で納めてあるからである。 四輪なら車検場で再発行してもらえるのだが、2輪は市税なので市役所に行かなければならない。今気がついてよかった、ということで支所に出かけて納税証明書を発行してもらった(無料)。・・・ずいぶんと立派な証明書だ。「本市平成17年度の課税権を有さず」とあるのは17年度分は大阪市で納めてあるからである。

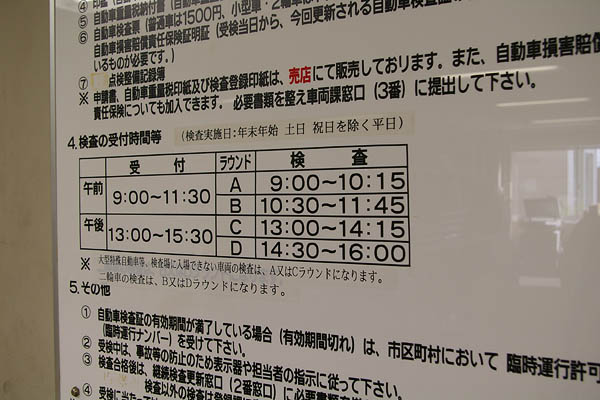

時間があったので、書類を買うついでに神戸の検査ラインを見てくることにした。 検査ラインは大阪南港(なにわ)のものとほとんど同じである。南港では2輪は午後のみだったのだが、ここ(神戸)では午前も受験できる。ただ、午前と午後がそれぞれ2ラウンドに分かれており、2輪は後半のみである。午後の受験で再検査になった場合は結構きつそうだ。ライトなどで再検査となったときのことを考え、テスター屋も探しておいた。車検場の裏に一軒あり、ライトの調整は1000円だそうだ。 検査ラインは大阪南港(なにわ)のものとほとんど同じである。南港では2輪は午後のみだったのだが、ここ(神戸)では午前も受験できる。ただ、午前と午後がそれぞれ2ラウンドに分かれており、2輪は後半のみである。午後の受験で再検査になった場合は結構きつそうだ。ライトなどで再検査となったときのことを考え、テスター屋も探しておいた。車検場の裏に一軒あり、ライトの調整は1000円だそうだ。 |

| |

2005.9.19

55593km |

車検場の予約もしたので検査前の点検をした。特に整備は必要ないのだが、 忘れずにやっておかなければいけないのはHID化してしまっているヘッドライトを元に戻すことである。HID化のときに簡単にH4に戻せるようにしてあったので作業は10分ほどで完了。光軸は近所の塀で確認しておいた。 忘れずにやっておかなければいけないのはHID化してしまっているヘッドライトを元に戻すことである。HID化のときに簡単にH4に戻せるようにしてあったので作業は10分ほどで完了。光軸は近所の塀で確認しておいた。

その他、点検整備簿に記入しながら各部のボルトにレンチを当てて緩んでいないかどうかだけを確認し、黄色のペイントを塗って終了である。日頃から注意して見ていれば、車検切れ間際になってとんでもない故障を発見して慌てることもない。

|

| |

2005.9.21

55601km |

車検当日は午後の部を予約してあったので、 検査ラインが開く14時30分にはラインに並んでいようと14時ちょっと過ぎに車検場に到着。自賠責の更新をしてラインに行ったところ、すでに15台ほど並んでいる。ひとりで5台並べているショップの店員さんもいて、かなり待つことを覚悟。が、そこはやはりプロ、さすがに手際がいい。それよりも初めて車検ラインを通る人のほうが時間がかかる。5台ほど前の人はラインを通るのが初めてらしく、動いてはいけないところで動いてしまってヘッドライトテスターに衝突されてしまった。前の人の動きは見ているはずなのだがやはり慌ててしまうのだろうか。 検査ラインが開く14時30分にはラインに並んでいようと14時ちょっと過ぎに車検場に到着。自賠責の更新をしてラインに行ったところ、すでに15台ほど並んでいる。ひとりで5台並べているショップの店員さんもいて、かなり待つことを覚悟。が、そこはやはりプロ、さすがに手際がいい。それよりも初めて車検ラインを通る人のほうが時間がかかる。5台ほど前の人はラインを通るのが初めてらしく、動いてはいけないところで動いてしまってヘッドライトテスターに衝突されてしまった。前の人の動きは見ているはずなのだがやはり慌ててしまうのだろうか。

40分ほど待ってようやく自分の順番が来たので、ライン横にあるボタンでスピードメーター検査を後輪で行う設定にしてからラインに進入する。特に問題もなく無事合格である。検査の内容は大阪南港と変わらなかった(排ガス検査なし)。

|