DIARY

8月29日 2003

違法性を阻却する・・・ってなに?

何のことだかわかる?

今日、厚労省の医政局医事課の職員に電話したらそう言われた。

ことの発端は、僕が診ている、あるお年寄り。

うつ病があり、精神科から薬が出されている。

そのために、パーキンソン症候群と言って

手が震えて、足はすくむ症状がある。

2ヶ月くらい前に、初めて診た時は、

なぜだか、脳梗塞という病名まで付いていて、

立てなくて車いすに乗っていた。

どう考えても、立てない理由がなかったので、

なんとかがんばってリハビリをしてもらったら、

今日、診た時には、

立って、少しくらいは歩けるようになった。

患者も喜んでいるが、僕も嬉しい。

しかし、血糖値が異常に高い。400mg/dlを超えている。

インシュリンを打ちたいが、本人は手が震えて無理。

ご主人は痴呆。

仕方がないので、注射をヘルパーの方に頼んだ。

しかし、

医療行為だから、だめかもしれないと、厚労省に問い合わせてみた。

そしたら、

「注射が出来るのは、医者と看護婦だけ。

特別に、インシュリンなどの自己注射を本人に認めていて、

その家族も、本来は違法だが、違法性を阻却して認めている。」

とのことであった。

しょうがないので、ヘルパーの人には、お願いを撤回した。

今後の治療方針を考え直さないといけない。

入院は、絶対に嫌だと言ってるし、どうしたらいいものか・・・。

それにしても、あちらの世界には訳のわからん言葉が多い。

8月27日 2003

南の島では、先のことは考えない

昨日は、結局しんどくて会議は休んでしまった。

それに、昨夜のうちに、職員の給与の計算もしないといけないので、

とてもそんな余裕はなかった。

会長先生、すんません!

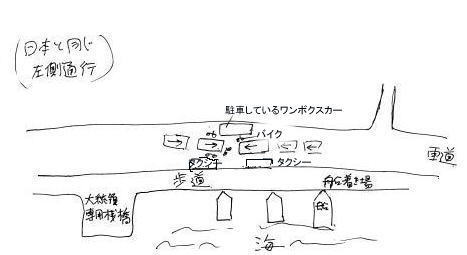

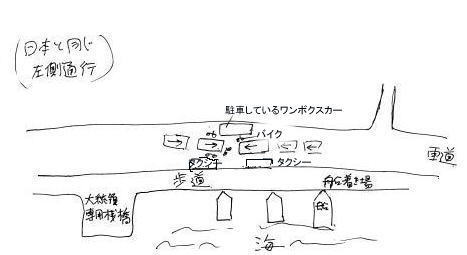

そういえば、マーレの町でおもしろい光景に出くわした。

港に面するメイン道路

(といっても片側一車線の、中央の白線もない道路だが)でのこと。

その道は、マーレの町の入り口にあたる港にあるため、

いろんな島から来る船がそこに泊まって人や荷物が行き来する。

と言っても、20mくらいの長さの岸壁の空いているところに、

それぞれの船が無秩序に着いているように見える。

すぐ横には、大統領専用の船着き場もあるが、

立派な屋根が着いてるくらいのもので、たいした違いはない。

道路には、船から下りてくる人を待つ車やタクシーが無秩序に駐車している。

反対側の車線にも、同様に駐車している車がある。

当然、道は、車がすれ違える状況ではない。

なのに、

対向車同士が、お互いに道を譲ることなく、

道の中央でにらみ合ってしまった。

それだけなら、まだ日本でもあり得る。

その後がすごい!

それぞれの車の後ろに、バイクや車がびっちりとくっついて止まるのだ。

そんなことしたら、バックできなくて動けなくなるのは明白なのに・・・。

さらに、バイクのひと達は、先に行けないにもかかわらず、

にらみ合っている車と車の間に入っていった。

バイクも車も動く余地が無くなって、あっという間に渋滞がおこった。

横で見ている我々日本人は、あっけにとられてみていた。

彼らは、その時のことしか考えていない。

先のことは考えていないのだ。

後で聞いた話だが、マレーシアなどのひと達はそういう文化なのだそうだ。

先のことはあまり考えない。

家が無くても、こごえることはないし、

魚でも何でも、食うものも何とか手に入る。

何とかなっちゃうのだ。

ちなみに、渋滞は、警官が来て交通整理をして、

駐車している車の持ち主が戻ってきて、

車を動かしたので何とか解消した。

このときも、こちら側の車線のタクシーは

知らん顔で車を止めていたし、車を動かしたと思ったら、

渋滞を解消するためではなくて、

自分が行きたいところまで移動しただけで

新たに車を止めた場所は、

さらに他の車の動きがとれない場所であった。

♪南太平洋だったら・・・、そんなもん!♪

という音楽のフレーズが浮かんできた。

8月26日 2003

頭は、まだ、南太平洋バージョン

一週間のクルーズで、頭も体もすっかり南太平洋バージョンになってしまった。

(厳密にはインド洋バージョンだけど・・・。)

南の海では、時間は、ゆっくり過ぎていく。

「何時までに何かしないといけない。」と時間に追いかけられることもない。

船の上にはニュースも来ない。

完全に世界から隔離状態だ。

たぶん、小泉政権がひっくり返ってもわからない。

真っ白な砂地と、椰子の木の茂った小さな島が点在している海を

ゆっくりと船が進んでいくだけ。

身も心もボーッとしてしまった。

こちらに帰っても、

きびきびと、次から次に頭が回らないし体もついて行かない。

これって、きっといいことなんだろうけど・・・。

しかし、現実問題は、次から次に否応なく押し寄せてくる。

面食らいながら対応している状態だ。

数日もすれば、それがもとの

普通の日常になってしまうのだろうけど・・・。

それって、なんだか寂しいような気もする。

ボーっとして生きていくのも悪くない。

と言いながらも、今日もまた、夜の9時から会議だ。

8月15日 2003

喫煙は、いろんな癌の危険因子

喫煙は、肺癌のリスクだけではなく大腸癌のリスクもふやす。

特に、10台から20台の前半に喫煙を始めた場合はリスクが高い。

さらに、前立腺癌のリスクをふやすし、

かつ、その悪性度も悪性の前立腺癌が多いことがわかった。

喫煙者では非喫煙者より1.4倍前立腺癌になりやすく、

しかも、ヘビースモーカーは悪性の前立腺癌に2倍なりやすい計算になる。

研究結果は、米国癌学会(AACR)の学術誌である

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention誌7月号に掲載。

この研究は、米国Washington大学泌尿器科のLora A. Plaskon氏らによる。

非喫煙者と比べて、喫煙者は前立腺癌の発症オッズ比が

1.4(95%信頼区間:1.0〜2.0)になる。

オッズ比は喫煙年数などと正の相関があり、

1日1箱を40年間、あるいは1日2箱を20年間など、

喫煙指数(1日の喫煙箱数と喫煙年数を乗じた数)が

40以上のヘビースモーカーでは、

このオッズ比が1.6(同:1.1〜2.2)と有意に高くなった。

次に、

前立腺癌の病理学的悪性度を反映するGleasonスコアが7以下、

あるいは腫瘍が限局性の場合を「非進行癌」、

Gleasonスコアが8以上、あるいは腫瘍が浸潤性・転移性の場合を「進行癌」として、

喫煙との関連を評価した。

すると、「進行癌」にかかるオッズ比は、

喫煙指数が40以上のヘビースモーカーで2.0(同:1.3〜3.1)と、

有意に高くなることが判明。

喫煙には前立腺癌の発症リスクを高めるだけでなく、

癌の悪性度も高める作用もあることが示唆された。

一方、たばこを止めてからの年数で見ると、

現喫煙者より禁煙者の方が前立腺癌の発症率は低いが、

たばこを止めて20年間は非喫煙者よりも高い傾向が保たれる。

結局、20年以上たばこを止めている人で、

ようやく前立腺癌の発症率は非喫煙者と変わらないとの結果になった。

この論文のタイトルは、

「Cigarette Smoking and Risk of Prostate Cancer in Middle-Aged Men」。

アブストラクトは、こちらまで。

いずれにしても、たばこはやめまひょ!

8月14日 2003

医者も人の子

この前、休日診療所で診察中に

喘息の若い患者が呼吸困難で受診した。

気管支拡張剤と、インタールという薬の吸入で症状は改善した。

しかし、喘息はその時症状が取れても、また症状が悪化しやすい。

しばらくは、ステロイドの吸入をした方がいい。

これは、僕の個人的な見解ではなくて、

世界中で過去の治療の積み重ねから、

そうした方がいいと証明された事実である。

その患者に、

「今後、近くの医者に行ってステロイドの吸入をした方がいい。」

(休日診療所にはステロイドの吸入はない。)

と伝えると、「ステロイドは絶対に嫌!」とかたくなに拒絶された。

これを説得して納得してもらうには、相当時間がかかりそうであった。

本来なら、十分に説明して、

「吸入ステロイドは、重大な副作用はほとんど無いこと。

喘息のコントロールには、とても重要な役割を果たすこと。」を

説明しないといけないのだが、

机の上には、まだ診ないといけない患者のカルテが山積みである。

その患者は、僕の患者といっても、

僕に診てもらいたくて来た患者ではない。

偶然に、具合が悪くなった時に、僕が診ただけの患者である。

とうてい時間をかけて説得する気にはなれなかった。

「本来は説明すべきだが、この状況では、とても君に説明している暇はない。

しかし、ステロイドの吸入がベストであることは知っておくように。」と伝えて、

帰ってもらった。

医者も人の子である。

いつも患者に誠心誠意接していることは出来ない。

はじめから拒否的な態度でいる患者には、それなりの対応しかしない。

自分の診療所なら、

来た患者は、一応「僕に診てもらおう。」と思ってきてくれているのだから、

こちらも、踏みとどまれるが、休日診療所では、そこまで出来ない。

それなりにあしらってしまった。

冷たいと思われるだろうが、お互いの信頼関係がなければ、

その当たりが限界である。

医者も人の子なのだ。

8月13日 2003

♪魚を食べると

10日の日曜日に新サンマを食べた。

まだ時期が早いから、

「脂がのってないのでは?」と心配だったけど、

脂ものって、はらわたも美味かった。

惜しむらくは、すだちがまだ若くて、香りが少なかった。

光明池ダイエーの中の魚屋は、

何回か買ったけど、結構いけるみたいだ。

古い魚は置いてないようだ。

夜の11時までやっていて、休日や祝日前は24時間営業だそうだ。

僕は、スポーツジムの帰りに”お買い物”させられる。

魚を食べるのは、体にいいようだ。

この前も、魚を食べると、

アルツハイマー病になりにくいという論文があった。

以下に紹介する。

週に魚類を少なくとも1回食べる人は、

食べない人に比べアルツハイマー病発症リスクが60%減少する

との前向きコホート研究が、

Archives of Neurology誌7月号に掲載された。

米国Rush健康加齢研究所のM. C. Morris氏らによる研究だが、

興味深いことに、

魚に含まれる不飽和脂肪酸のうち

ドコサヘキサエン酸(DHA)はアルツハイマー病発症抑制的に働いたのに対し、

エイコサペンタエン酸(EPA)にはそのような作用は認められなかった。

この研究は、

米国Illinois州Chicagoに住む65〜94歳の高齢者を対象とした追跡研究。

最初に認知機能検査を行い、

アルツハイマー病ではないことが確認された人を、平均3.9年間追跡。

うち815人について、詳細な調査票で食事の実態を把握し、

食生活とアルツハイマー病発症との関連を評価した。

質問票による食事調査は、追跡開始時から平均1.9年後に実施している。

食事内容を知らされていない研究者の鑑別により、

追跡期間中に131人がアルツハイマー病を発症したが、

魚を週に1回以上食べる人の発症リスクは、

魚をほとんど食べない人よりも少ないことが判明。

年齢など他の関連因子で補正後の

発症相対リスクは0.4(95%信頼区間:0.2〜0.9)となった。

この研究ではFFQとデータベースの連動により、

摂取食物から各種栄養素を定量化できる。

そこで、脳細胞膜の構成成分であるn-3系(ω-3系)不飽和脂肪酸と

アルツハイマー病発症の関係を見ると、予想通り、

n-3系脂肪酸摂取が多くなるほど発症が減少するという有意な傾向が認められた。

食事から摂取するn-3系脂肪酸の代表格は、

αリノレン酸、EPAとDHAで、後2者は魚類からの摂取が中心となる。

研究グループは、こうした脂肪酸の種類別の摂取量と

アルツハイマー病発症との関連を調べた。

すると、意外なことに、

代謝されてDHAになるEPAの摂取量とアルツハイマー病の発症とには

有意な関連はなかった。

一方、DHA摂取の増加は発症リスク低下と有意に関連していた。

この結果は、他の因子やビタミンE摂取、

また心血管系イベント既往で補正しても同様だった。

EPAにアルツハイマー病抑制作用が認められなかった一因として、

Morris氏らは「全体として摂取EPA量が少ない」点を指摘する。

本研究では、EPA摂取量5分位の最高位でさえ1日摂取量は0.03gでしかない。

いわゆる「脂の少ない魚」を、

参加者の多くが食べている点に起因する可能性があるという。

アルツハイマー病抑制における魚類摂取の有用は

他の観察研究でも報告されているため、

同氏らは魚類がアルツハイマー病のリスクを減少させる可能性を示唆するが、

同号の「論説」において米国Case Western Reserve大学のR. P. Friedland氏は、

アルツハイマー病の初期に食の嗜好が変化するとの報告を紹介。

「早期アルツハイマー病の患者が魚を好まなかった」可能性を指摘している。

Morris氏らは追跡開始時に

認知機能の軽度低下がみられた人を除いた解析も行っており、

結果は変わらなかったとのことだが、

Friedland氏の指摘の蓋然性を判断するにはより長期間の追跡が必要となるだろう。

この論文のタイトルは、

「Consumption of Fish and n-3 Fatty Acids and Risk of Incident Alzheimer

Disease」。

アブストラクトは、こちらまで。

■ 参考トピックス ■

◆ 2002.11.19 冠動脈疾患予防のためにω-3脂肪酸の摂取を、AHAが声明を発表

出来れば、週に2回は魚を食べたい。

といっても、僕は魚が好きではない。

生臭いのが嫌いで、食べられる魚は限られている。

少しでも古くなるとだめだ。

でも、新鮮な魚はおいしい。

新鮮な魚を売る店が近所にあればいいわけだ。

このあたりでは、光明池ダイエーと千代田の”ほりき”かな?

ただし、レストランやファーストフードなどでよく見かける、

市販されている調理済みの魚のフライ(多くの場合、冷凍)は避けるべきだ。

ω-3脂肪酸が少なく、体に良くないとされるトランス型の脂肪酸が多いからだ。

8月11日 2003

ノンフロン冷蔵庫など

松下電器産業のノンフロン冷蔵庫の売り上げが、

業界トップだそうだ。

4年前の1999年2月に、

松下冷機はドイツで開かれた家電見本市に

ノンフロン冷蔵庫の試作品を出品した。

その発売時期は未定であった。

翌3月にグリーンピースジャパンから公開質問状が届いた。

発売予定時期とそれを明らかにしない理由の説明を求めて、

「松下は製造技術を持っている。消費者に提供しないのは責任回避だ。」

という内容のものであった。

6月には、グリーンピースジャパンから

早期商品化を求める一万人を超える署名が提出された。

(僕もそれを書いた。)

しかし、実は、

フロンの代替え冷媒イソブタンは燃えやすく、

自動霜取り用ヒーターなどの部品が多い日本の冷蔵庫は

安全性の確認に手間がかかる。

電子用品安全法などの改正も必要であった。

それでも、松下電産はがんばってノンフロン冷蔵庫を

他社に先駆けて、2002年2月に市場に出した。

こうして、新市場で松下の冷蔵庫がトップを走っているわけである。

そういえば、以前に、グリーンピースジャパンで、

塩ビ(ポリ塩化ビニル樹脂)追放運動をしたが、ついに、今年度から、

日本玩具協会が発行するST(セーフティ・トイ)マークの基準に、

おしゃぶりや歯がためなどの玩具に、

(歯がためってなんだか知らないけど・・・。)

塩ビを使用しないことが盛り込まれた。

塩ビは、製造・廃棄の過程で

ダイオキシンなどを発生する可能性が高く、

使用段階では、

重金属や可塑剤などの有機化学物質が溶け出すなど、

環境や健康への悪影響が懸念されている。

子供が、口に入れるなんて、とんでもない代物である。

これも、使用しないように、はがきを出していたが、

ついに最後まで塩ビを使い続けた

ピープル社もおれた形になった。

ちょっと嬉しい気分だ。

話は戻るが、僕も、はがきを出した手前、

今度買う時はノンフロンと決めている。

先日、冷凍庫が必要になったので、探したが、

冷凍庫はノンフロンのものは、緑電気にもジョウシン電気にもなかった。

なんだか裏切って買い物した気分・・・。

話は変わるが、

診察で、喘息の人に吸入薬を出すが、この吸入薬もフロンだ。

近いうちに、ノンフロンに変わるらしいが、

このノンフロンも温暖化効果が二酸化炭素の200倍あるそうだ。

そんなわけで、自力で吸入できる人には、人力の吸入を使うようにしている。

8月9日 2003

喫煙者はβ-カロテン入りのサプリメントをとるべきではない

β-カロテン(以前はβ-カロチンと呼んでいた。)は、

ビタミンAの前駆物質で、体の中で代謝されてビタミンAに変換される。

ビタミンAは、過剰に摂取すると中毒症状が出る。

β-カロテンは、過剰に摂取しても

体の中で必要なだけしかビタミンAに代謝されないので、

β-カロテンの形で摂取するのが安全であり、

それなら害がないと考えられている。

β-カロテンは、細胞の分化を促進する働きがある。

細胞は、分化する(若い細胞が成熟した細胞に変わっていくこと)か

増殖する(細胞分裂して数を増やすこと)かどちらかに進む。

癌は、制御をはずれて 増殖しているわけだ。

これを、分化に導いてやれば、増殖をやめて癌でなくなることもある。

有名なのは、前骨髄性白血病(アンディ・フグがこれで死んだから有名)

この病気の治療は、ビタミンAの誘導物質を使う。

記憶が確かではないが、90%近い治癒率だったと思う。

世間一般でも、β-カロテンを摂取して癌を防いだり、

美肌を作ったりすることが試みられている。

ところが、喫煙者は、β-カロテンを摂取すると

肺癌のリスクが増大するらしい。

その根拠の記事は以下のものである。

米国予防医療専門委員会(USPSTF)は6月30日、

ビタミンA、C、Eや葉酸などによる癌・心血管疾患予防効果には、

十分なエビデンスがないとする勧告を発表した。

うち、体内でビタミンAに変化するβカロテンについては、

喫煙者など特定のグループの人に癌を誘発する恐れがなどがあり、

害が利益を上回ると判断。

βカロテン単剤、あるいはβカロテンを含むビタミン剤は、

癌や心血管疾患の予防目的では摂取すべきでないとした。

この勧告と、根拠となった臨床研究の解析結果の一部は、

Annals of Interenal Medicine誌7月1日号に掲載された。

USPSTFは、米国厚生省(HHS)の下部組織、

Agency for Healthcare Research and Quality

(AHRQ:医療分野の研究と質向上を支援する部門)の諮問機関。

生活習慣病を中心とする各種疾患に関し、

予防・早期発見との観点から診療ガイドラインの策定を行っている。

今回は、

ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、βカロテン、

複数の抗酸化ビタミンの併用とマルチビタミン剤のそれぞれについて、

癌や心血管疾患の予防効果をみた臨床試験を網羅的に抽出。

メタ分析を行ったところ、βカロテン以外のビタミンでは、

害と利益のバランスを判断するだけのエビデンスに欠けるとの結論になった。

βカロテンに関しては、

心血管疾患や肺癌、前立腺癌、大腸癌、乳癌、皮膚癌を予防する効果がない上、

ヘビースモーカーでは肺癌のリスクを増やす

とのエビデンスが得られていることを指摘。

癌や心血管疾患の予防を目的とした摂取は行うべきでないと結論付けた。

さらに、患者からアドバイスを求められた場合は、

ビタミン剤が果物や野菜などの食事から摂るビタミンの

代わりにはならないことを指導するよう推奨。

特にビタミンAとDは、過量摂取が有害になる場合があるので、

ビタミン剤を飲む場合は用量を守るよう指導すべきとしている。

この勧告のタイトルは、

「Routine Vitamin Supplementation To

Prevent Cancer and Cardiovascular Disease:

Recommendations and Rationale」。

現在、こちらで全文を閲読できる。

心血管疾患の予防に関する網羅的レビュー、

「Routine Vitamin Supplementation To

Prevent Cardiovascular Disease:

A Summary of the Evidence for the U.S. Preventive Services Task Force」は、

こちらまで。(リンク先の運営次第で変更になることがあります。ご了承下さい)。

なお、AHRQホームページ上の、

「Counseling:

Vitamin Supplementation to Prevent Cancer and Cardiovascular

Disease」

からも、勧告や癌予防に関する網羅的レビューなどの関連情報を入手できる。

■ 参考トピックス ■

◆

2003.6.18 抗酸化ビタミンに心血管疾患の予防効果なし、大規模介入試験のメタ分析で判明

8月8日 2003

ダイビングは安全に浮上することが大切。

先日、ダイビングインストラクターの友人と話す機会があった。

彼の言葉で、名言がある。

「テクニカルダイビングは、いかに安全に浮上するかが大切なのだ。」

というものである。

まさにその通りだと思った。

もっといえば、

テクニカルダイビングだけではない。

一般のダイビングにもその言葉は当てはまる。

体内のマイクロバブルをいかに小さく、

いかに発生させないで浮上するかが大切なのだ。

今までも何回も言っているが、

浮上速度と浮上時間のコントロールがすべてなのだ。

たとえ、減圧停止がでるくらい深く長く潜っても、

十分に浮上速度をコントロールし、

十分な浮上時間をかければ、減圧症は発生しにくい。

テクニカルダイビングは、まさにそれを実践している。

我々レジャーダイバーもそれに習って、

しっかりと窒素を排出しながら

時間をかけてゆっくり浮上することが大切である。

ダイビングを始めるにあたって必需品は、

レギュレーターでもBCジャケットでもない。

ダイビングコンピューターである。

「ダイビングコンピューターの指示を守ったが、減圧症になった。」

という話をきくが、厳密に守ったのだろうか?

減圧停止が出て、指示通り減圧してから浮上したら

それでいいというものではない。

浮上速度の警告は出なかったのか?是非確認したい。

多くのダイバーが、浮上速度の警告を出して浮上しているのが現実だ。

それに、今のダイビングコンピューターは浮上中に警告を出しても、

その水深でしばらく停まると警告は解消する。

本当は、それは間違いだ。

もう一回水深を下げてやり直すか、

その後の浮上速度を、その分を加味して遅くする必要がある。

呼吸の個人差も問題だ。

今のダイビングコンピューターは、

窒素の入り方が、水深と時間だけで計算されている。

エアーの消費の多い人は、

当然、体内に入った窒素も多いのに・・・。

僕は、Sプロの製品は使ったことがないが、

ウワテックのスマートcomというダイビングコンピューターは、

上記の問題点をクリアーしている。

しかし、値段が高い。

嫁さんにお伺いを立てたら、即座に却下されてしまった。

ダイビングコンピューターって一回買ったら、壊れないモンなぁ!

もっとも、そのコンピューターは

現在、リコール中で、手にはいるのは数ヶ月先らしい。

8月6日 2003

運動中の水分摂取

最近の運動中の水分摂取に関する常識は、

「喉が渇く前に十分飲む」というものだ。

のどの渇きを満たしただけでは水分不足が生じるという知識は、

多くの人が書籍や指導者、仲間から得る。

ところが、この“常識”が時に死に至る危険をもたらすと指摘した論説が、

British Medical Journal誌の2003年7月7日号に掲載された。

運動中の水分摂取に関する既存のガイドラインは

次の四つの前提に基づいている。

1.運動中の健康をおびやかす最大の危険は水分不足であり、

運動中の体重減少は補う必要がある。

2.のどの渇きを満たすだけでは真の水分欠乏を解消できない。

3.運動中の水分補給の必要性はどの運動でも同様。

4.大量の水分摂取は無害。

この結果、アスリートは、体重減少に匹敵する量か、

飲める限り多く飲む量として1時間に600〜1200ml飲むことが推奨されている。

しかし、これらの前提はエビデンスに基づいたものではない。

こうした「飲めるだけ飲むべき」とする常識がもたらす危険の一つが

血液の希釈による低ナトリウム血性脳症だ。

水分の過剰摂取は有害なことがあり、時に致命的な結果を招くこともある。

おそらく(現段階での)最良の水分摂取法は、

スポーツドリンクなどの電解質の入った水分を

(作るのなら、水1Lに食塩3g、砂糖40g、オレンジ果汁等を加えるのが目安)

(上記は、治療用のソリタT2顆粒の塩分を参考にしているので、

塩っぱいと感じるかもしれない。予防なので、

もう少し薄くしてもいいように思う。たとえば、塩2gから1g。)

飲むことで、持続的に運動をするなら

標準的な分量は1時間当たり400〜800ml

体格や運動の激しさによって増減すべきだ。

ちなみに、ポカリスエットが、僕の知る限り(全部調べていないが)

一番ナトリウムが多い。

しかし、それでも、1L中に0.5g程度しか入っていない。

塩が多いと味が悪いせいだろうか?

日本ではマラソンランナーの推奨摂取量は

15分間ごとに200ml程度とされている。

体格差を考慮すると、もう少し少なくてもよい計算になる。

常識としてきた「できるだけ水分を摂る」は、

「適正に、適正な電解質の入った水分をとる」と内容追加が必要だ。

本論文の原題は、「Overconsumption of fluids by Athletes」。

全文はこちらまで。

8月5日 2003

熱い環境での運動

やっと夏らしい日が続くようになった。

熱中症などの、熱による障害の心配が多くなる季節である。

熱中症は、最悪の場合死亡の危険もある。

予防が第一に大切である。

第2は、早期に気づいて対処することだ。

予防は、暑い中で運動しないのがいいのだろうが、

そうもいっていられない状況で熱中症は起こる。

たとえ、直射日光に当たってなくても、

屋内の、高温、高湿度の環境では、

体温の維持が困難になって発症するので、要注意である。

対策の第一は、スポーツドリンクの飲用である。

効用は3つ

水分補給、電解質補給、体温低下だ。

いっぱい汗をかく時には、水だけでは足りない。

塩がいるのだ。

血圧が高く、塩分制限をしてもらっている人たちでさえ

汗をかく運動時には、

ナトリウムの入ったスポーツドリンクを飲むように指導している。

ポカリスエットが一番ナトリウムが多いようだ。

飲み方は、まず、運動前に飲む。

その後も、喉が渇いてから飲むのではなく、

渇く前に、定期的に補給するのがよい。

口に入れてすぐに飲み込まないで、

まず、口全体に行き渡らせてから飲み込むようにした方がいい。

近所の歯医者さんが、

スポーツドリンクによる虫歯の増加を心配しておられた。

虫歯の心配のある人は、

ステビアのような糖分フリーのものがいいのかもしれないが、

今のところ、はっきりとしたデーターはない。

おこってしまった時は、

出来るだけ速やかに体温の低下をはかることである。

具体的には、涼しいところに移動して、水分を摂取する。

水で体(特に頭部)を冷やすのもいい。

重要なことは、初期症状をできるだけ早く察知して

早期に対処することである。

最初の10分で、その後の重症度が違ってくるからだ。

にもかかわらず、うとうとと眠るなどの意識障害がでたら、

できるだけ早く病院へ!

最初の症状は、

筋肉痛、こむら返り、頭痛、めまい、頻脈、嘔気、脱力感である。

上記の症状がすべてそろうわけではなく、

単独からいくつかの組み合わせで出現する。

複数の症状があれば、要注意である。

異常を感じたら、

早めに休んで体を冷やしながら水分摂取をして欲しい。

特に、普段運動してない人、肥満傾向の人は要注意だ。

追記:昨日のコラムの尊厳死宣言の内容を少しだけ変更追加しました。

8月4日 2003

尊厳死宣言

以前から、時々「尊厳死を選択したいがどうすればよいか?」

という質問を受ける。

まず、「文章で、かつ自筆でその旨を書いて、

誰かの目にとまるようにしておくことである。

そして、何かあった時に、

それを担当医に提示できるようにしておくことである。」

という返事をしてきたが、

具体的に示しておかないと、なかなか、現実化しないようだ。

考えてみたら、自分自身のそれさえもしていない。

今日、ある方に指摘されて、それもそうだと思ったので、

自分の分を作って院内に掲示した。

本当は、文章の部分も自筆が望ましいのだろうが(遺書などそうだから)

そこまで厳密なものではないだろう。

ただし、本人のサインと日付は、最低限自筆であることが必要だ。

出来れば、捺印もした方がいいと思う。

参考にコラムに載せようと思う。

尊厳死を選択する意志がある方は、コピーするなり、書き写して

書き足したいことや削除したい部分を

自分用に直して使っていただけたらと思う。

もし、何かお気づきのことがあれば

是非教えてもらいたい。

それにより、この先、

若干の変更や修正があるかもしれないが、

とりあえず、現時点で書いたものである。

8月1日 2003

PLの花火

昨日落札したフィルムスキャナーが、もう今日届いた。

早速、ニコンのホームページから、

ファームウェアとドライバーをダウンロードして、

使ってみたが、以前のものよりも良いようだ。

まだ、数枚しかスキャンしてないから詳しくはわからないけど・・・。

今日は、PLの花火の日。

運の良いことに、

我が家は息子の部屋の窓の真正面にPLの塔が見えている。

ということは・・・、

そう、花火が部屋から見えるのである。

毎年、8月1日は、

おにぎりなど食べやすいものを作って、

息子の部屋で、電気を消して花火鑑賞となる。

エアコンのきいた部屋で、ビールを飲みながらの花火鑑賞は

とびっきりの贅沢である。

今日は、早めに終わろうっと!