「箱馬」

二重の上に立てて座敷を組むために用いられ、幅3寸のものと4寸のものがあり、

前者は一般民家に、後者は武家屋敷、御殿等に用いる。

二重屋体の襖、障子などの出入り口の裏側や、土手などの客席から見えない部分に

俳優の出入りのために同じ高さの台をおくこと。

俳優が出入りするときに、上り下りを観客に見せないための台。

張物の中央部に蝶番をつけて、上から半分を落とすとまた別な絵が現れて場面が変わる仕組み。

舞台裏を隠すように舞台奥に吊り下げる、空や背景やその他の絵の描かれている大きな幕。

バレエのようにカーテン構成舞台でよく使われる。

装置道具や照明器具を吊り物機構に取り付けるための横棒、金属パイプが用いられる。

battenという語は、元来小割木材を意味している。

いわゆる鉄管をさすにはアメリカでは正式にはpipebattenと言い、イギリスではbarrelと言う。

場面転換や演技のため、本物に似せて軽く作った大、小道具。

張り子、紙の型抜きや竹組などの土台に、紙や布を張り重ねて作る。

今は発泡スチロールなどの新素材を使用することもある。

一つの単位は90センチ巾から180センチ巾を限度とし、

高さが高く重くなってしまう場合などは

布張り(キャンバス)とする。

細く木の桟をいれて紙ばりのみのものを本来は張物という。

大道具の主要な構成部分として使用されることが多い。

張物(パネル)

絵の描いてある襖を引き抜くと、絵だけ切り出しで残って情景が変わる仕組み。

定式幕

引幕

ニ畳台や二重屋体(家体)をのせて引き、出し入れができるようにしたキャスター付の枠。ワゴン。

大道具を中央より左右に引き割って舞台転換する。

主としてミュージカル、バラエティなど急ぎの場面転換を必要とするときにしばしば使用される。

舞台の床上に室内の場面や室外の場を作るが、張りもので組み上げられる。

平場(ひらば)とも呼び、茶屋場・世話場・大広など飾り付けによって名称が決まっている。

客席から袖幕などで隠された舞台部分。舞台脇、脇舞台、袖とも呼ばれる。

通常この位置に馬立や綱元が設けられており、道具転換の運用のために大切な場所である。

十分なスペースがあれば、引舞台の操作も出来る。

二重や山台などの上の演技空間。

振り落し用の幕を仕掛ける竹の棒を操作するため、簀の子より綱にて設置されている。

浅黄幕や道具幕などをあらかじめ竹の棒(バトン)に付けた多くの針に引っ掛けて吊るしておき、

きっかけで竹の棒(バトン)の一端の綱を引くと竹の棒(バトン)が回転して、針が下方に向いて幕は外れて振り落とされる。

1)通常、舞台の上あるいは側方に固定または吊り下げたギャラリーの意。

特に道具方や照明係によってよく使われる前方のものを指す。

2)二つの場面のつなぎ。そのための音楽や効果音、映像などをいう。

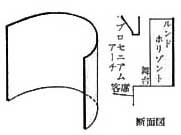

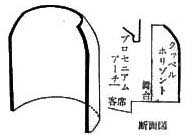

薄鼠色に塗られている(欧米には鳥の子色もある)。

形は円周の一部で、そのまま上部へ円筒式になっているものをルントホリゾントと云い、

上部が内側へ傾斜してすぼまっているものをクッペルホリゾントと云う。

英語ではスカイドームとかサイクロマ等と呼んでいる。

舞台奥の限界が、シワなく一様になるので、空や無を表現するに便利。

固定したものは側面が舞台前近く迄くるので、上部は一文字が不用となるが、

道具その他の出入とか吊り物との関係は不便になる。

今日では可動式にするため布製のルント式のものが多くの劇場に備えられている。

ルントホリゾントは1869年頃にカールブランドが完成したといわれています。

クッペルホリゾントは、1906年頃にM.フォルチュニィがベルリンクロルオペラで

使ったと云われている。

ルントホリゾント

クッペルホリゾント

廻り舞台の円形の床の名称。