本舞台の床下の総称である。

この呼称も仏教用語から来ていることを検証してほしい。

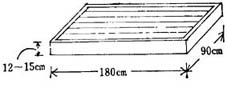

厚さ12センチぐらいを一つの単位としている。

これにいろいろな箱や足をかませて、30センチの高さにしたり、60センチの高さにしたりする。

常足二重(1尺4寸高)、中足二重(2尺1寸高)、高足二重(2尺8寸高)の伝統的な高さもある。

「二重(平台)」

舞台の床上にさらに二重の床をつくり、その床上に指定の建築物を飾る。

正面には欄間や建具を置き、左右に側面のパネルを置く。

前方は欄間や屋根で組み合わせる。この屋体の側面の部分を特に褄と呼んでいる。

この屋体に、世話・武家・御殿・書院・寺院・茶室などの種類があって、それぞれ床の高さやその他の変化を加えて飾る。

1坪の面積、高さ7〜8寸の台で、この上に演者を載せ、台のまま押し出したり引き込んだりするもの。

台の布飾りの種類で、獅子台・唐子台・からくり台などがある。

獅子の乗るニ畳台

三段より一段削って、女形の幕切れの見得を切る時などに用いられたもの。

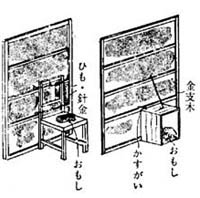

小割や中貫を使って、斜めの棒をつくり、これを張物にとめて、下の部分におもしをのせる。

張物にとめるには、かすがいを使ってもよいし、釘でもよい。

また蝶番を使って張物の方に取りつけておき、そのまま格納できるようにしておくこともよい。

おもしは、カウンター・ウエイトなどでもよいし、砂袋を作って使用するとけがをすることもないし安全でよい。

また、特別に人形立てを作らなくても67図のように椅子・箱・平台を利用することも可能。

張物と張物をつなぐにも、釘やかすがいだけでなく、針金やひもで68図のようにとめる方法もある。

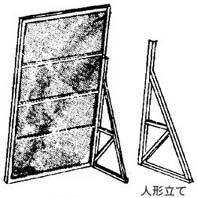

「人形立て」

「人形立ての代用」

「張りものつなぎ」

「暖簾口」