回り舞台の上に3場面飾ることをいう。幕なしのテンポの早い舞台転換や幕間の短縮に効果的だが

舞台が狭くなり十分に飾れないという欠点がある。三方飾り、三杯道具ともいう。

地がすり

街道筋などのある種の寂寞とした場面に使われる。昔の旅人には実感があって効果的であったと推察される。

舞台端より三分、揚幕より七分の場所。又一説には、西桟敷に標準を置いた七三説もある。

何れにしても、この距離の比率が昔の歌舞伎劇場の花道を基準としているため、

現代の大劇場の演出に際しては、演技の時間的関係や2階客席以上からの見え方などの考察をするとき、

概して本舞台寄りになる傾向がある。

それ故、七三は数理的ではなく一種の呼名となって使用される場合が多い。

杓子形の平台にキャスターがついて、この上に演者が乗って移動する仕組み。

京人形、鷺娘に使用される。

仕掛物を客席から見えないように操作するための細い糸、ひも。

今はナイロンテグスなど新しい素材を使用することも多い。

四角な部屋(舞台)を飾る場合、左右両側の面を平行にとらず、奥に狭める飾り方。

平台の上に畳をあらわす時に用いる敷物。うわしきともいう。

舞台装置において、畳をあらわすために敷く御座のことで、舞台端に平行して数列に敷く。

縁なしと縁付きとがあり、縁の模様には黒、茶、鶯、高麗緑などがある。

江戸三座の中村座の使用したのは黒・柿・白、森田座は黒・柿・萌黄(緑)、

市村座は萌黄、柿、黒。五方五色からの転化といわれる。

定式幕

引幕

歌舞伎大道具のうち、劇場に常備してある基本的な道具類の総称。

歌舞伎の大道具はほぼ一定の様式があって、最も応用のきく寸法につくられており、

これを組み合わせたり一部を作り替えたりして、多くの場面を作ることが出来る。

たとえば松羽目、平台、階段、各子、障子、襖など。

布を張った張物の定式の大きさは劇場によって一定しないが、

高さ6尺、12尺、15尺、幅2尺、3尺、6尺、12尺(1尺は30.3センチ)などがある。

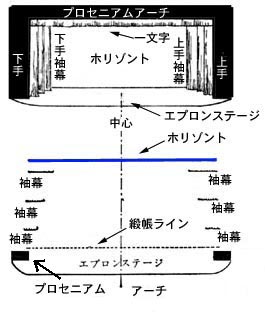

オーケストラボックスの客席側にめぐらされた通路舞台。

俳優をできるだけ観客に近づけて親近感、融和感の効果をあげるものである。

花道と同効果をもつ。

現代のレヴュー劇場では欠くことのできない一種のエプロンステージ。

松竹系の劇場ではエプロンと呼ばれている。

舞台の天井を簀の子式に張ってある天井を云う。その上を歩くことができる。

吊し物や上部の仕事、仕込みもの等に使用される。関西では葡萄棚と名づけられる。

関西では『ねこ』ともいう。

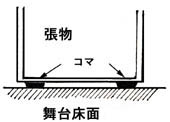

張物や切出しの移動、運搬の際に、床を滑りやすくするための道具。

「すべり」・「コマ」・「ネコ」

ステージ」

舞台に舞台端と平行にレールを床に作り、そのレールにのせて

大道具を移動することができる様に仕組んだ設備で、移動舞台とも云う。

クロース」

「セット・クロース」

正面張物の左右に加えた張物。

「舞台正面・平面・側面」