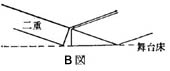

1)幕が舞台床と接する線。

2)幕を操作するライン。

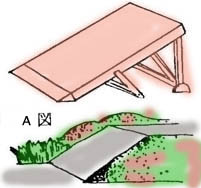

高い所から、低い所に傾斜をつける。二重を使って組むこともできる(A図)。

B図のように低い方の先端に三角の小さな傾斜面を作って足しておかないと、

演技者がつまずいて危険である。

「A図 開帖場(スロープ)」

「B図 開帖場(スロープ)」

綱元にある、吊り物のカウンターウエイトが昇降する時沿って滑るレール。

舞台上の吊りもののバランスや人形立てなどの重し。

松竹系の劇場では『ふんどう』、東宝系の劇場では『しず』と呼ばれる。

舞台から連続している舞台外の場面、舞台裏の余計なものを見せないため

そこに置く右図のような大道具をさす。

襖、障子、ドアなど出入り口のある装置の場合、

出入り口が開かれたときに舞台裏が客席から見えないように

出入り口後方に立てられる張物のこと。窓などにも外の情景が描かれる。

押し入れなどの場合は底ともいう。

「かがみ」

ただ単色でぬるだけでなく直線や曲線を使って張物などの平面的なものに、必要な柱や壁のかざりなどを描くこと。

それから転じて、書割りを描いた張物のことをいう。

歌舞伎背景画描法から由来した言葉で、建物の軒、壁、柱、腰板などすべて定規で線を引いたように書き割ってあるので、

このような描法でできている道具、張物、切出しを書割と呼ぶ。

書割描法には原則として陰影はつけない。

小道具の一つ。最初から舞台に置いている置道具(出道具)に対して、俳優が進行にともなって持ち出す道具のこと。

運び道具ともいう。舞台袖や出入り口、大道具の裏など客席から見えないところに置く。

木綿の白布に浅黄色で横霞を描いた幕で、山台出語りの浄瑠璃連中を隠すために用いる。

高さ2メートル、横10メートルほどの幕の両端に棒(幕串)が取り付けてあり、

出語りのきっかけで大道具方が取り除いたり、持ち出したりする。

cut-outdropともいう。

背後の道具と一体となって場面を形成するように下端が切出しとなっているドロップ

左右から張物でおおって舞台転換をすること。

「かぶせる」

その道具の下部に仕込まれた道具が現れ、次の場面になる方法。

人が龕灯のロウソクのように常に見えていることから。

「龕灯提灯」