張物の中央部に蝶番をつけて、屏風のようにして、裏返すとまた別な絵が現れて場面が変わる仕組み。

昼景色として吊られていた。

近代では明るい感じの芝居や外景の芝居の背景になる

ホリゾント幕としても用いられる。

いまはほとんど振り落し幕に使用されている。

浅黄幕

場面を暗転する場合、舞台前に黒幕を下げ、客席は暗いまま舞台を薄明とし、

この幕によって客席が暗転気分を持続するようにした幕。

定式道具の板や土壁などはすべて木の枠に紙を張って作られる。

張物の上に泥絵具を塗って、板や土壁の感じを描き現わす。本物を使用する場合は少ない。

普通使われる板戸は横桟(重桟)、格子桟、一枚板、杉板等があり、

鎌倉時代以前の武家屋敷または公家の館などに『マイラ戸』とー呼ぶ形の板戸もある。

廊下や道場のような板の間を表現する場合、この布を敷く。実際の舞台の板は、定式舞台としては利用しない。

回り舞台では裏表のニ場面を飾る二杯飾りが普通なので、これと区別するためにこう呼ばれる。

引割りなどの仕掛けを用いて短時間で場面を転換すること。

見せ場の一つとして観客の面前で行う歌舞伎独自の趣向の一つ。

鉄製の器具。これを利用して組み立てる二重舞台を『鳥居に飾る』という。

平面的な切り出しに対して立体的な効果がある。

「上敷き」

上敷(じょうしき)ともいう。舞台端に平行して数列に敷く。

縁なしと縁付きとがあり、縁の模様には黒、茶、鶯、高麗緑などがある。

うちつけるもの。

打物

大道具の張物や切出しなどを格納するための場所のことで、ふつう舞台袖や奈落に柱で枠を組んで棚を設け

そこに張物などを差し込んでおく。

すてーじ

apronstageは、額縁舞台より前に弓弧状に張り出した部分をいい、

オーケストラボックスを挟んで橋懸かり風に設けられる(シルバーブリッジ)こともある。

その形状が女性、児童用の前掛け(エプロン)風に楕円に張り出しているために、この名がある。

演劇では道具帳の一つで舞台図透視図(立面図)のことをいい、

また舞台装置デザインとも舞台デザインともいわれる。

装置平面図から透視図法の技法に準じて、縮尺(S=1/50〜1/30くらい)により

立面図に展開される。

この図は彩色されており、配色、筆致などはまったく絵画上の技法によって処理される。

これに平面図と製作図を合わせて道具帳という。

鼻の舞台デザイン

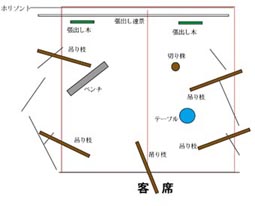

鼻の平面図

舞台装置のうち家具調度類や室内装飾品などの小道具を除くほとんどすべてのものを指し、背景、建物、張物、切出し、

屋台、遠見、立木、岩、階段など幕が上がって舞台上に現れる比較的大きな道具類のすべてがこれにあたる。

一般に大道具は舞台装置とほぼ同義に用いられることが多い。

もともとは歌舞伎用語で、大工職から独立した大道具方(大道具師、あるいはたんに道具、道具方ともいう)によって

組み立てられた舞台装置を大道具と呼んだことに始まる。

小道具の一つ。出道具ともいい、演出や美術プランナーなどの指示により、開幕前の舞台上に飾られる道具のこと。

陰道具、持道具に対するもので家具調達品、室内装飾などがこれにあたる。