舞台の誕生

|

太古、何かシグサや体を動かす者がいて、その前にこれを見物する人々がいる。 これが「舞台と客席」の誕生だ。 呪・予祝・豊作豊漁祭、演じ演じられ、観る・共感・参加、場の誕生。 時が移って、見物客にもっと見やすくするために、少し高い所に土盛りや台を作って 演じるようになる。土壇場。 奈良の春日若宮御祭こそ、古代の舞台が今に伝わる姿だろう。 見物人は低い所から、より見やすい高い所へ登る。 これが進むと特別に桟敷を組んで座って見ることとなり、また見せる方は見せたくない部分を 幕で覆うとか、限定した人にだけ見せるために囲いを作り、 支度をする楽屋を作り、屋根を作り、 遂には見せる場所、見る場所の機構が備わった劇場の形態を整えるようになる。 劇場の誕生は、見るものと見せるものとの相互の欲求から発展した。 |

|

|

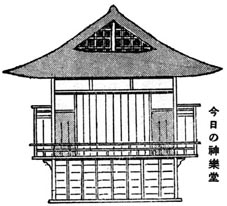

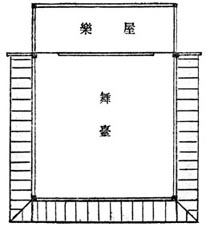

日本の舞台はどのような変遷を経て、いま見るような形態となったのだろう。 「古事記」に、天宇受売命が覆桶伏の上で、足踏みとどろかせて踊ったと云う伝説がある。 この覆桶伏を、後世の劇場に用いる置舞台と同じ趣向であるとみなし、 これを舞台の始めであると云う説と、 桶舞台は単なる舞台上の道具であって、舞台は他の原始舞台と同様に、 地上・平地・野外であったとする説がある。 何れにもせよ、縄文・弥生時代からの極めて単純な形態の現われである。 このことは、古代から極めて簡単な舞台が存在した事を確認できる。 多くは宗教的儀式の行事によるもので、屋外なら竹を四方に廻らし、 注連縄を張って位置を定め、 また屋内なら、荒莚などを敷いて舞台を指定する程度であった。 結界を張るという形で、いまも地鎮祭などで行われている形態と 同じものでなかったかと思われる。 奈良平安の時代に至って、神まつりの発達は、奉納舞の発展となって、 社前に敷舞台を置くようになり、 それを基源として、神楽所、拝殿、神楽殿、神楽堂など今日見るような ものに進化した。 一方人々が踊り楽しむ娯楽舞踊は、各地の盆踊りに見られる通り、 単純なものから次第に複雑なものに発展して行った。 一つには、練行の影響か、道を練り歩くに似て、富山県富山市八尾地区のおわら風の盆や、 愛知県豊田市足助町「綾渡の夜念仏と盆踊」「阿波踊り」にその面影を観る。、 一方、歌謡は木挽き歌などの労働の際に皆して気を合わせる歌として発展し、 追分などの民謡となって今に伝わる。 |

神楽殿  神楽殿平面 |

|

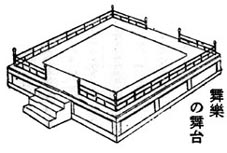

飛鳥時代には、海外との交流によって伎楽、散楽、舞楽等が行われるようになった。 その頃から現在のような高欄つきの舞楽舞台が生れて、 後世の舞台構造上に影響を与える事となった。 |

舞楽 聖霊会 四天王寺  舞楽舞台 |

|

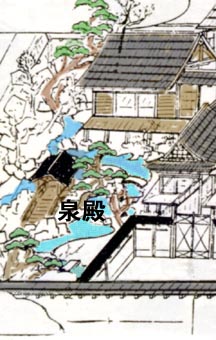

能舞台は、鎌倉、室町時代に、能楽の創始によって生れ、その後、 桃山時代に及んで確固たる能舞台形態が完成し、今日迄伝承されるに至る。 この舞台の成立過程には、神楽殿説、舞楽殿説、泉殿説(武家の家屋)など さまざまある。 特に初めの頃、猿楽として武家に招かれての舞台は、おそらく庭や泉殿などで 演じられていたのだろう。 また社寺の境内で興業する時などの神楽殿や舞楽殿とのつながりから、 泉殿の橋掛りも取り入れて、今日の形態に落ち着いたのだろう。 |

武家書院造の泉殿 |

|

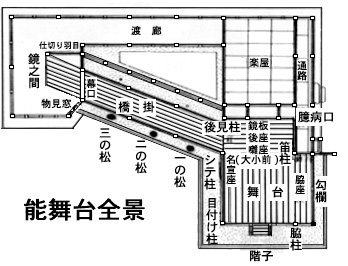

何れにしても大臣柱(脇柱)、見附柱(目附柱)シテ柱、笛柱によって入母屋造の屋根を支え、 その下に板張り3間四方の舞台を作り、その奥に後座(跡座あるいは囃子座)右脇に脇座、 演者の出入りの為の渡り廊下となる橋掛り、出入口にはお幕(五色幕、揚幕)を吊り、 その奥に鏡の間という出番を待つ溜り場を設け、舞台奥右側には切戸口(臆病口、充口)を備える。 シテ柱の奥には、後見柱(狂言柱)と云うのがあって、この所から橋掛りがはじまる。 そして橋掛りの両側には、一の松、二の松、三の松の小松が植えられ、 前述の柱と共に演出演技上の重要な目標となっている。これが能舞台の概要だ。 |

能舞台  能舞台平面 |

|

歌舞伎の舞台機構 |

| 隠居部屋あれこれ |

| 演劇ラボ |