歌舞伎舞台の変化

歌舞伎舞台の形態は、能舞台よりもさらに多くの歴史的な舞台の特徴を取り入れて、今日見る形態にまとまった。

その始まりは、慶長年間出雲のお国の「念佛踊り」が名古屋山三郎との提携で、

お国歌舞妓(伎)を創始したことによる。

お国念仏・名古屋山三郎

お国歌舞妓(伎)、即ち女歌舞妓(伎)は、若衆歌舞妓(伎)、野郎歌舞伎を経て、

後世の歌舞伎の芸術的基盤をなし、これを演じるための舞台・歌舞伎舞台として

独創的な発展を遂げることになった。

慶長(1596〜)より寛文(1661〜)に至る歌舞伎初期の舞台は能舞台の踏襲から初まった。

能舞台風の間口2間、奥行2間の舞台に、柱を四方に立て、切妻の屋根を支え、

舞台奥の後座から左奥へ斜に能舞台式の「橋掛り」を付けていた形を始まりとしたらしい。

しかし、間もなく「橋掛り」が舞台に直角に付くようになる。

そしてその「橋掛り」の幅が増して、舞台前と同じ所まで前進する傾向を示し、

舞台は3間四方となり脇座も付け加えられた。

正面は板羽目で後座にいる音楽伴奏者の反響板ともなり、その効果を高めることともなった。

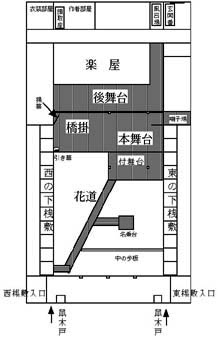

寛文(1661〜)から亨保(1716〜)年間には、脇座が消滅して「橋掛り」が舞台前まで前進し、

その前に附舞台が創設されるようになった。

この前舞台に対して、破風及び大臣柱・見附柱の位置が奥になって、

この場所を本舞台と呼ぶようになった。

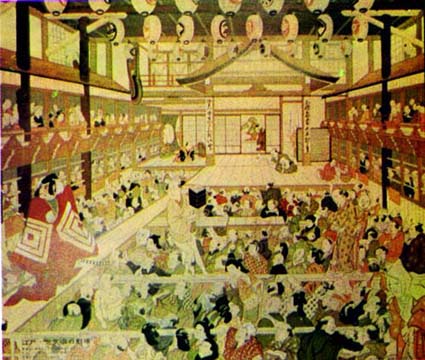

元文年間の舞台

元文年間の舞台平面

一方花道や引幕が登場し、歌舞伎舞台独特な舞台機構の萌芽となった。

亨保(1716〜)から寛政末年(1800)迄の間に、劇場の舞台及び客席の全体に屋根ができて、

前舞台の発展と共にますます変化が進んできたが、破風と大臣柱、見附柱は依然として

中央やや右奥に残っていた。

仮花道が舞台右手に新しく生まれ、本花道の中央から通路を客席中心部に取り、

そこに小舞台を作って名乗台と名づけ、舞台の延長として演技をした事もある。

(江戸末期に至って消滅)

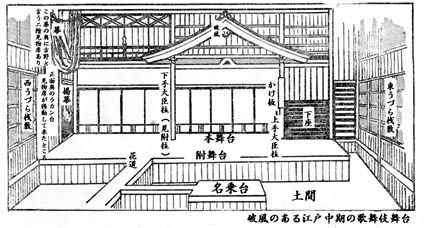

天明年間の舞台

宝暦八年(1759)の廻り舞台の出現は、この前後に生れた多くの大道具、

仕掛けものや演技との関係で、舞台機構上に一大改革を起こし、伝統の破風が消滅する。

從って、これを支える大臣柱及び見附柱(後に下手大臣柱と呼ばれる)は、

左右に広く分離して配置され、舞台は広範囲に渡って使用されるようになった。

こうして、文化(1804〜)、文政(1818〜)、天保(1830〜)の江戸末期には、

蛇の目廻し(回り舞台)、スッポン、大追り、簀の子、吊り物の種々、幕の種類、

定式道具など、舞台構造上の新しい機構(からくり)が次々と誕生し、

場面変化に対する複雑な設備も充実し、

「純然たる歌舞伎舞台」が完成された。