幕の開閉、人物の出入り、会話や仕草などの背景に演奏される三味線だけの音楽。

一般には唄と唄との間に演奏される曲。合の手ともいう。

照明が消えずに残ったまま道具転換が行なわれる。

写実的な舞台では行なわないが、歌舞伎や様式化されたミュージカルなどでは

しばしば行なわれる。

まったく照明を暗くしない場合と、中途を相当暗くして、

また明るくするやり方とがある。

ショーなどで行なう舞台進行中の照明の変化は明転ではなく、

この場合は普通ライトチェンジという。

観客の為に演技が行われる場所。それ以外はオフステージと呼ばれる。

歌舞伎における特殊な演出及び演技法。江戸歌舞伎の特色であり

『荒武者事』の略称と言う。

西部劇のガンマンのようなもの。

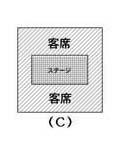

プロセミアム・アーチも幕もなく、舞台を囲んで客席が階段状になっている劇場の呼称。

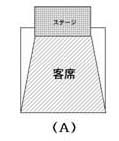

舞台の種類図Aは、プロセミアム・アーチを持った、シューボックス(箱形劇場)

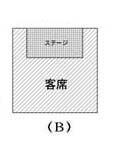

舞台の種類図Bは、舞台が張り出している形の総称で、スラスト舞台。

他にも、ローマのコロシアム。オペラ座、グローブ座、能舞台。

若宮御祭りの土壇場。神楽殿。など舞台と客席の形状は山ほどある。

この中で大切なのは、安全に快適に舞台を鑑賞出来ることです。

舞台の種類図

舞台と客席の照明を消して、暗闇のうちに道具を飾り換え、

または舞台を回して舞台転換をすること。

この反対に場内を明るいままに舞台転換することを明転(あかりてん)という。

おもに下座音楽で舞台の進行に従って、演奏を強めたり弱めたりすること。

活けは強める。殺しは弱めるの意。一般の三味線音楽にも用いられ、

せりふの強弱にも使われる。

開幕したとき、あるいは舞台が回ってきた時、舞台にいる役をいう。

歌舞伎、浄瑠璃の一系統。『お家騒動狂言』ともいう。

江戸時代の将軍、大名、旗本などの家中の騒動に題材をとった時代物。

終演後に閉場を知らせるために打つ太鼓。

また終演に上演する短い舞踊などをいうこともある。

今日では、芝居の終わりを伝達する仕掛け、BGMや役者挨拶など。

通常一つの劇の最終場面を指し、大切、大喜利ともいう。

一流の舞台、演技、演出などへの褒め言葉として使われる。

前置の略。

長唄や浄瑠璃における全曲の序奏的部分で、舞踊でいえば幕があいてから人物が登場するまで。

場所、季節、時間などを述べ雰囲気を盛り上げて、以後の展開を導く。

長唄では置唄、浄瑠璃では置浄瑠璃という。

俳優がせりふを用いず、その場の役の心理や感情を『お家の型』とよぶ、

身ぶりで表現する演技。

Curtain callは舞台の終演後、観客が終わったばかりの舞台や幕前に出演者を呼び出して

喝采を送る。

普通、軽い役から順に登場する。最後に主人公または座長が挨拶。

陰の板付きの意。開幕の時、あるいは回り舞台が回ってきたとき、

舞台に登場するため舞台上下の袖で待機していることをいう。

伝承芸能、伝統芸能、民俗芸能などにおいて、ある局面の思想、感情、情緒などを

最もよく「表現する仕草」や「表現する物言い」・「表現する装飾」として産み出され、

今日まで継承された演技、演出、扮装、美術などの様式。

観客席の舞台寄りの最前列のこと。本雨、本水、本泥場面などでは

水や泥が客席まではねるので、座方が桐油びきのかぶりものを渡したことから生まれたともいわれる。

また大入りをかぶるという興行用語に関連させて、舞台端へかぶりつくまで客を入れたため

こう呼ばれるようになったともいう。

歌舞伎興行用語。

1)大入りのこと。

2)終演のこと。

演芸、民族芸能、相撲、見せ物など

催物の開催、閉会、口上などの合図に用いられる。

「柝」

小道具の一つ。台本、演出、俳優などの要求により舞台上で使用される消耗品。

食べる、飲む、燃やす、破る、壊すなどによって上演の度になくなる品物で、

小道具係の扱うものが多いが、大道具係、衣装係の扱うものもある。

焚捨(たきすて)ともいう。

俳優が演技中、その役の感情が高潮に達した際、

一瞬制止したままのポーズで高揚した演技を観客に印象づけることで、

見得に至る寸前の演出。歌舞伎演技によって生み出された。

伝承芸能、伝統芸能、民俗芸能で生み出された芝居の劇的展開上必要な役柄。

本来散楽の構成からの進化とも考えられる。

劇の主人公の行動という芝居の本筋を、道化的、または犠牲的にそれぞれの持ち役を通じて、

その本筋がスムーズに、時にはドラマチックに運ぶよう、観客にアピールしていく働きを見せる役。

現代ストレートプレイでも実際に脇役として重要な役割。

歌舞伎用語。

その役者の得意芸として後世の範となるような演技をいう。

江戸期の役者評判記のランク付けから転化したものか。

文字化された台本無しに、役者同士が大略の筋立てにもとづいて、

稽古の時などに口頭のせりふ合わせだけで芝居をまとめてゆくこと。

世界定めなど、定式とする芝居の構成や演技表現の形が伝承されていたため、可能であった。

黒い衣装をつけて顔も黒い布で覆うことで、舞台上に実際に見えても

存在しないというお約束になっている。

文楽でも同様。もともとは、神社の神人(素(白)人)、

寺の寺男(玄(黒)人)などから援用したものか。

歌舞伎でなくてはならない舞台上の世話係。

役者の舞台上の演技展開につれて、合い引きの当て外し、

不用になった持道具の取片付け、

時にはプロンプター(せりふづけ)などの演技の介添え全般の役割を引き受けるもの。

門弟、狂言方、師匠などがおもに勤める。時には不必要になった木戸口、

上敷などの消去に、道具方がこれを着て勤める。

文楽などの人形遣いは、出遣い以外は木綿製のこの黒衣を着るのが原則で、

とくに道行などの舞踊(景事)場面には、黒繻子製と使い分ける。

「黒衣」

「プロンプター」

歌舞伎、人形浄瑠璃、寄席などで舞台の陰で演奏される音楽の総称。

歌舞伎ではもと舞台上手に囃子を演奏する場所があり、 天保期(1830〜44)ころ下手に移された。

ともに下座といい、そこで演奏される音楽の意味。黒御簾(くろみす)・

陰囃子とも言い、文楽や寄席では単に囃子または鳴物という。

主として長唄を基礎とする唄、三味線の演奏を主とする合方、

各種のパーカッション系の楽器を使用する鳴物の三つに分けられ、

更にこれらを組み合わせたものなどを言う。

歌舞伎、浄瑠璃で上演される作品の題名。

GeneralProbe(独)(総稽古)の略。通称ゲネ、本ゲネ。

日本では舞台を使った仕上げの稽古の意味に用いられる。

本来通し稽古が原則。舞台装置、照明、音響等、

上演に必要な様々なパートの総合稽古。

大道具や扮装、化粧などの仕掛けや、大袈裟なシグサや過度の見得などの

興味本位の客受けを狙った演技表現や演出をいう。はったりやごまかしという意味にも使われる。

伝承芸能、伝統芸能、民俗芸能などの演技者の後に控え、

必要に応じて演技者の介添えをする役。また古来には演技者の不始末を裁く役割もあった。

今日でも演技者が倒れる等万一の場合、すぐに代役を勤めるなどの覚悟と技量が求められる。

芝居の稽古の方法のひとつ。通し稽古に対して

場面ごとあるいはシーン割りやピース割りごとに小さく返しながら稽古を実施すること。

新築あるいは改築した劇場の初興行を言う。

こけらとは、瓦の下に敷く薄い木片または材木の切れ端。

江戸時代の江戸・京・大坂で幕府より興行を免許され櫓を立てた大芝居以外の芝居興行のこと。

寺社奉行に短期仮設の興行を願い出て、短い日数で公演した。

社寺の境内に位置していたので宮地芝居、または大芝居の定式幕が許されていなかったので、

緞帳芝居と呼ばれた。

日本古典芸能などの仕ぐさ振るまいのこと。仕こなしとも言う。

脚本や演出的仕組みが要求する劇的状況を俳優が表情や動作によって表現すること。

公共劇場と訳されている。

劇場を商業主義の支配から開放して

市町村、学校などの公共団体が建てる劇場。