【舞台美術の仕事】

舞台美術は、どんな舞台作品を観客に提供するかを前提に、演出プランを考えて行かなくてはならない。歌舞伎のような書き割りの『様式美』の中で、演技を作るのか、

抽象的なセットの中で、演技を作るのか、

自分がどんな作品を作るのか、イメージをしっかり持ってから、専門パートと打合せしよう。

装置プランが立ち上がってから、芝居の稽古を続け、

舞台監督と装置プランナーを稽古場に迎えて、通し稽古をしてみる。

俳優にとって、何が欲しいか、何が不要か、俳優の動線と舞台イメージから検討する。

『鮮やかな朝』作 森脇京子 の舞台装置は、砂場が中心の舞台だった。

主人公が砂の中に消えて行く、砂の中から現れる、という設定があった。

とにかく稽古最初から砂場に潜り込む稽古を続け、

装置プランナーには模型も、テストセットも作ってもらって、本番にこぎ着けた。

無理を言って済みませんでした。素晴らしいセットでした。

装置全景

砂場

砂場に消える直前

戦争が終わって、それぞれ生きる道

・舞台装置の抜き出し(演出の附け帳)

台本の中にある、舞台装置についての記述をすべて抜き出してみる。

ト書きだけを頼りにしていると、突然「二階にあがる階段」が台詞の中で出てきたりして、

赤面しなければならないことがあったりするので、要注意。

また、時代考証や登場人物に与えられた嗜好から来る制限が生まれる場合がある。

資料写真などでイメージをより確実なものにしておきたい。

蔵や駅という一言で現される建物も、時代と場所で実に様々であるし、

役者やスタッフがイメージを共有するために、具体的な絵や写真は重要だ。

シンボル化した舞台・抽象的な装置を用いる時は、その装置のシンボル的要素、

色彩や形状・材質感などが持つメッセージ性や、観客に与える印象を十分配慮する必要がある。

舞台装置は、俳優の芝居を補完するためにもある。

俳優が演技で扉とか窓を必要としたら、当然そのものを舞台に用意した方が俳優に余分な負担をかけない。

しかし中途半端に写実的な装置は、観客に中途半端な先入観を与えかねない。

俳優には最低限必要なものを、観客には想像の中で楽しんでもらえるようにセットするにはどうすればいいのか、

担当と相談しつつ、必要な要素をしっかりと把握しておくことが大切だ。

2002年 京都演劇サロンの公演『女友達』作:森脇京子 では、

舞台装置の指示は『古びた駅の待合い』だけ。

関係者全員が、どんな場所で芝居が展開されているか理解するため、駅の資料を集めた。

2002年 第2回公演『女友達』作:森脇京子 舞台資料

大行司駅改札口と待ち合い

遠州森駅待ち合い

三河広瀬駅

『女友達』舞台写真

2003年『楽屋』 を上演した。

その時の実際の作業から舞台装置を考えてみよう。

『楽屋』の舞台装置の記述は、

「数枚の鏡・女優A、Bの化粧台・女優Cの化粧台・大きな鏡(姿見)・ごくありふれた楽屋。」これだけ。

今まで様々な集団によって上演された『楽屋』の舞台の写真は、下記の通り。

(ネットから貴重な情報資料を得られる。各団体に感謝)

芝居ユニット四人姉妹 2014年12月

演研創立35周年記念公演 2010年6月

シス・カンパニー 2009年6月

難問は、「ごくありふれた楽屋」という作者の指定。

上記の上演団体も、公演する小屋の形態に従うとしても、

その中でとても苦労していることが読み取れる。

三つの舞台から読み取れる特徴は・・・

・女優A・Bが下手。女優Cは上手。(芝居ユニット四人姉妹)

・女優A・Bが上手。女優Cが下手。(シス・カンパニー)

・女優A・Bが、上手下手に別れて。女優Cは舞台中央奥。(本物の鏡使用)(演研)

・いずれも固定された化粧台に、鏡枠は無い。鏡の枠だけを設けると、

鏡に映る「想像上の対象を持つ行為」が必要になり、訓練していない俳優には負担になる演技だ。

演出は、なければないで良いという選択をしたのだろう。

・舞台中央にアクティングエリアを作るため、化粧台は舞台の隅に配置している。

・それぞれ楽屋らしい雰囲気がある。

・ト書きにある、「鏡たち」は装置的にも予算的にもかなり難しい。

・どこか似たり寄ったり、の舞台セットになる。

2003年「『楽屋』 流れ去るものはやがてなつかしき」 清水邦夫1977年作を公演。

京都演劇フェスティバル参加のため、上演に当たっての条件が、厳しかった。

他の上演団体と舞台稽古・本番が続けて実施されるため、

舞台セットの準備時間が30分程度しかなかったこと。

1回公演だったため、装置の解体(バラシ)の時間も短かったこと。

照明が8割ほど共有だったので、独自の照明効果を少なくすること。

・舞台セットを持ち込んで、置くだけで準備出来ること。

を前提に、演出の装置プランを考えた。

1)『楽屋』を象徴する「墓地」のような舞台装置

2)中央に大きな舞台鏡(出番前に役者が姿を確かめる姿見)あるいは石碑

3)中央に劇中劇の舞台

4)アクティングエリアを自在に変化させられる、動く化粧台(化粧机)

5)鏡を象徴する枠の設置

6)AとBが観客と同じ目線で、CとDを見るような空間を作りたい。

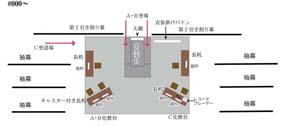

舞台平面図 A01図

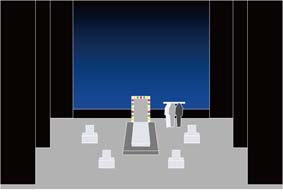

イメージパース A02図

舞台写真 A03

舞台平面図はB01図、イメージパースはB02図、舞台写真はB03。

演出の装置プランは、初演とほぼ同じ。

ただし、個別の化粧台を作る時間も人手もなかったため、長机にキャスターを取付けた。

黒布で、机前を覆ったのは、当たり前すぎて面白みに欠けた、反省。

中央の劇中劇用舞台は、5間間口の舞台では、もう90センチ幅を広げた方が良かった、反省。

演出が挑戦したかったのは、大鏡の中から女優A・B・2度目のDを登場させたかった。

「戸板返し」や「どんでん」も考えたが、もっとスマートな方法が無いか、未だに模索中。

舞台平面図 B01図

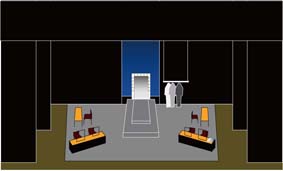

イメージパース B02図

舞台写真 B03

欠点も助言をもらい易くなるし、製作にも段取りが付け易い。