満充電(青)、充電中(緑)、過放電(自己点滅赤)

MOS-FET は裏面付け

リセット電圧底上げ用の

青LED はチップ品を裏面に実装

(Last update:09/1/15)

|

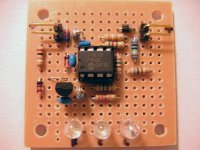

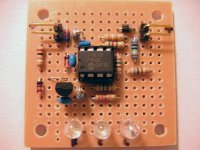

| 初版・基板表面。LED は左から 満充電(青)、充電中(緑)、過放電(自己点滅赤) |

|

| 初版・基板裏面 MOS-FET は裏面付け |

|

| 無印良品のケースに入れてみた |

|

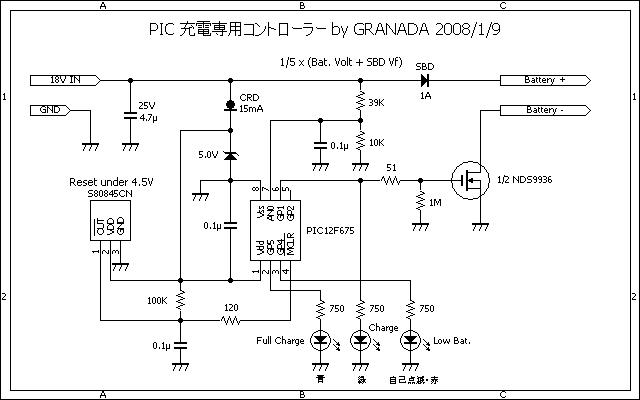

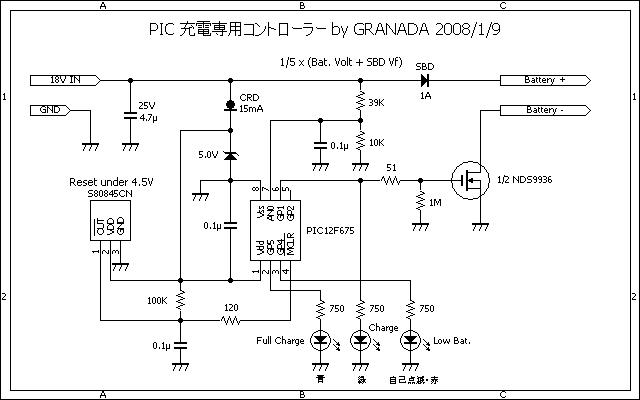

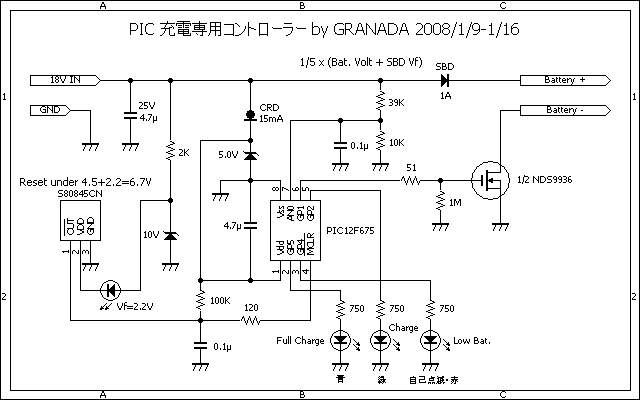

| 初版・回路図 |

|

| 改良版・基板表。 リセット電圧底上げ用の 青LED はチップ品を裏面に実装 |

|

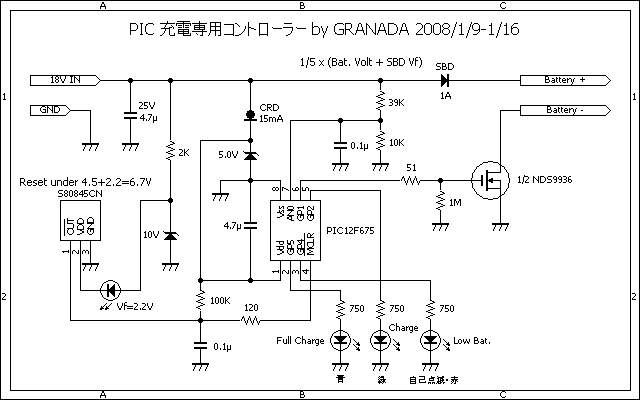

| 改良版・回路図 |

製作の経緯

昨年夏に、オペアンプを使った定番の過充電防止装置を設計したが、若干の問題点が残ったままになっていた。PIC

にも慣れた現在、より高機能なものにしたくなったので製作。コンセプトは「回路はシンプル、でもそれなりに高機能」(嘘)

仕様

・12V鉛電池の過充電防止専用で、過放電制御は無し

・過放電警告、充電中、満充電をそれぞれ別の LED で表示

・満充電後はパルス充電に移行

・電源は太陽電池から取り、リセット IC で確実に外部リセットをかける

・夏の陽射しの下でも視認できるよう、LED は超高輝度タイプを使用

・なるべく部品点数を少なく、小型に

・シャントレギュレーターで部品点数を少なく

実装

PIC は手持ちの潤沢な 12F675 を使用。まだポートが1つ余っているので、過放電防止機能を付けるといった改良も容易。

ケースは無印良品で売っていた 63x50x20mm のもの。ケースは乳白色だが、超高輝度

LED のおかげで 3mA 程度の順電流で充電状態がはっきりと視認できる。

問題点

あらかじめブレッドボードで動作試験せずに組み上げたので(爆)、太陽電池からの出力が

4.7V〜 6V 付近で高速にリセットを繰り返す発振様症状が出る。電圧が十分に上がれば正常動作するし、フィールドで太陽電池電圧がこの電圧帯にずっと留まる可能性は低いのだが、ともかく原因は究明せねばなるまい。(おそらく

CRD のせい ? )

改良(2008/1/15)

上記問題点を克服するため、オシロでリセット IC の出力を見たところ、やはり

CRD の Vf (?) により、ツェナー電圧 +1.5V 程度までの間はリセット IC の動作が不安定になっている模様。となればリセット検出電圧を安定動作領域である

6.5V 程度まで引き上げればよいことになる。

そこで早速リセット電圧検出部分の設計を変更。リセット IC のデータシートを見ると、ダイオードの

Vf(順電圧降下)を利用したリセット検出電圧の底上げ例があった。しかしながら通常のシリコンダイオードの

Vf は 0.6V 程度であり、検出電圧を 2V 程度底上げするには3〜4本を直列にせねばならず部品点数が増えてしまう。そこで今回は

LED の Vf を利用することとした。これなら Vf が赤(Vf=2V)、緑(Vf=3V)、青、白(Vf=3.5V)とちょうどいい。ただこれらの

Vf は LED に十分な電流を流し込んだ時の値であり、今回のように微小電流(数μA)の場合は

Vf がもっと低くなることが予想される。そこで今回は青 LED を使用することにした(もちろん、この電流では

LED は視認できるほど発光しないので、あくまで Vf 目的の利用となる)。

早速改良してみたところ、狙いどおり 6.7V 程度から安定して動作するようになった(青

LED Vf = 2.2V )。

なおリセット IC の電源を直接太陽電池から取ることになるため、リセット

IC の電源電圧が最大定格(12V)内に収まるようクリッピングする必要があるので、こちらもツェナーダイオードでクリッピング。またポートを空けておくのも何かと物騒なので(謎)、充電表示

LED はポート2に接続することとした。

反省点

3端子レギュレーターよりシャントレギュレーターの方が回路がシンプルになるかと思ったが、結果的にはかえって部品点数が増えてしまった(爆)。入力電圧が高くなっても無駄に電気を食わないよう、シャント抵抗を

CRD にしたのがそもそもの敗因。基本的に消費電流は CMOS 3端子レギュレーターの方がはるかに少ないので、太陽電池のように入力電圧に大きな変動がある場合は今後3端子レギュレータを使う方向で統一することにしよう。

今回の勉強ポイント

シャント・レギュレーターの活用法と CRD の注意点

プログラム(改変自由)

| ソース(アセンブラ) | HEXファイル |

| charge_controler_v2.asm | charge_controler_v2.HEX |