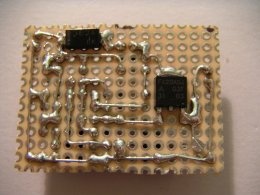

最終的には GND と12V ラインは

半田を盛って増強した

太陽電池→過充電防止回路→鉛電池

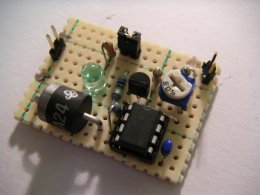

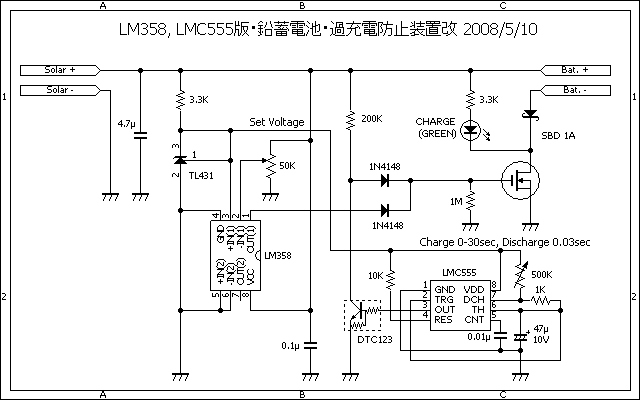

電源を太陽電池から取るように改良。

FET は 2SJ377 に変更。

基板は雑誌付録の 6x11 極小ユニバーサル基板

チップセラコンは VR の足に寄生 ^^;

(Last update:11/09/24)

製作の経緯:

ソーラー充電愛好家にとって、車のダッシュボードは陽当たり最高で絶好の充電スペースである。管理人は

18V 250mA(秋月で売っている 2V のセルを 9個直列にしたもの)のソーラーセルをダッシュボードに置いて

12V の鉛電池を充電しているのだが、なまじ陽当たりがいいだけに、常に過充電の心配があった。以前から過充電防止装置を作ろうと思っていたのだが、ふとしたことから丁度おあつらえ向きのケースが見つかったので製作してみた。ケース加工も含めて1時間程度のお手軽工作であった。

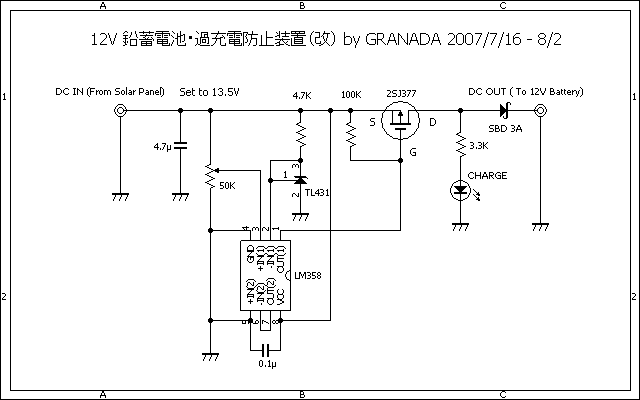

回路説明、設計時の考慮点等:

基本コンセプトは、部品箱からすぐに出てくる定番パーツで構成すること。といっても、実は半年ぐらい前に作った大容量バッテリボックスの充放電監視回路から過充電防止回路だけ抜き出したものだったりする(爆)。

回路的には TL431 で基準電圧を作り、鉛電池の電圧を分圧してオペアンプで比較する典型的な「ヒステリシス付きコンパレーター回路」。動作状態は

LED で確認する。調整は VR を回して 14V 程度で FET が OFF になるようにするだけ。

基準電圧は 5V 程度のツェナーでも代用可能だが、高温になる夏場の車内を考慮し、温度補償のある

TL431 とした。パワー MOS FET は手持ちの関係で FX20ASJ-03 (VGSth Max =

-2.3V、VdSS = -30V、rDS Max = 0.13Ω、ID Max = -20A)にしたが、4V 程度でスイッチできる

P チャンネル品なら何でも良い。今回はソーラーパネルからの電流が Max 250mA

程度なので ON 抵抗(とそれに伴う発熱)もさほど気にしなかった。

6KA24 は大容量 24V ツェナーダイオードで、FET の耐圧が Max -30V なので縁起物として入れてある。

工作のポイント:

今回は大きさと加工のしやすさから、市販の菓子ケースを利用。このケース、何故か内部に基板をホールドしやすい仕切りが板が付いており(写真参照)、実際、基板をはめ込むと丁度ぴったりと基板を保持してくれる。またケースが透明なので、基板上の

LED も直視でき、加工の手間も省ける(笑)。

改造と小型化:

しばらく使ってみたところ、スイッチング自体は問題なく行われている模様。しかし事前にブレッドボード等で部品の定数を検討しなかったこともあり、自己消費電流が約

6mA と案外電気食いになってしまった。LM358 自体の消費電流は 500μA なので、ちゃんと検討すればもう少し絞れそうなのだが・・・。

そこで電源を鉛バッテリーからではなく、ソーラーパネルから取ることにした。これなら安心して付けっ放しにできる。ただ、車が走行中にはソーラーパネルの起電力が目まぐるしく変わるので、電源ラインに4.7μのコンデンサーを追加し、瞬間的な電源供給変化には持ちこたえられるようにした。またヒステリシスも必要ないので帰還抵抗を撤去して小型化してみた(写真参照)。

なお、MOS-FET は秋月で安売りしている 2SJ377 に変更したが、VGSmax = -20V

なので注意が必要。ソーラーパネルは開放電圧 20V 以下のもの限定となる。(ゲートに抵抗を入れればある程度は耐圧を上げることも可能だが)

問題点:

この改良版回路には、若干の問題がある。

満充電検出 → FET OFF → 太陽電池パネル側電圧上昇 → FET がずっと OFF

つまりいったん満充電を検出してしまうと太陽電池パネルの出力電圧が下がらない限り

FET が OFF になりっ放しとなり、例え電池電圧が下がっても充電が行われないわけだ。もちろんこれは電源を鉛電池ではなく太陽電池側から取っているが故の問題だし、考えようによっては過充電を完璧に防いでくれる「安全設計」とも言えるが、実運用上は不便にも思われる。

これを回避するには一定時間毎に FET を強制的に ON すればよいのだが、わざわざタイマ回路を追加するぐらいなら

PIC を使った方が低消費電力かつ高機能なものができるので今回は見送った。(2008/5/10

追記:その後、定番のタイマ IC 555 を使った回路も製作してみた。詳細は下記参照)

2007/9/18 追記:

その後、PIC を使用し、過放電防止機能も持ったコントローラーを製作してみた。詳細はこちら。

2007/11/18 追記:

その後、さらに MPPT 制御の充放電コントローラーを製作してみた。詳細はこちら。

2008/01/13 追記:

懲りずに PIC でより高機能のコントローラーを製作。詳細はこちら。

2008/05/10 追記:

|

|

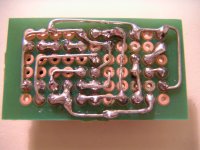

| 基板表面。 ダイオード x 3 の空中配線が みっともない ^^; |

基板裏面。 試作品のため修正の跡多々アリ ^^; |

|

|

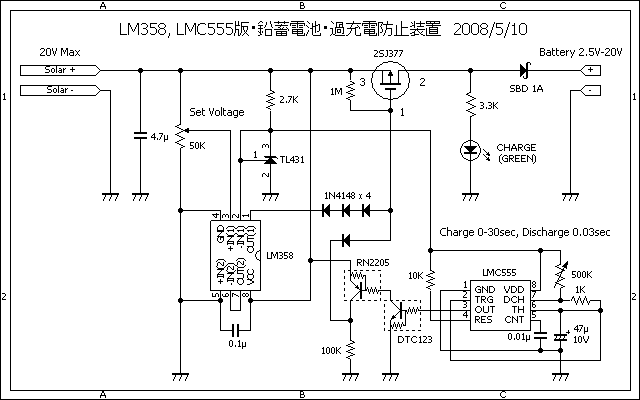

| ハイサイドスイッチ版・最終回路図 | ローサイドスイッチ版 (動作未検証) |

上記の問題(一度満充電に達すると太陽電池電圧が下がらない限り再充電されない)に対処すべく、タイマ

IC を使って定期的に電圧監視できるように作ってみた。PIC を使うより回路は複雑になるが、PIC

ライタが不要であること、とにかく安定して動作すること、太陽電池から電源を取るぶん繋ぎっぱなしでもバッテリ上がりの可能性がゼロであること、等のメリットのためなら多少の製作の手間は十分にペイするはず

^^;

回路的には定番のタイマ IC である 555 を非安定バイブレータで動作させ、最大30秒程度間隔で強制的に

FET を ON にし、LM358 が定期的にバッテリ電圧を測定できるようにする。この場合、LM358側の

H 出力と LMC555 側の H 出力が他方に干渉しないようダイオードを挿入しておく。

また LM358 の電源絶対最大定格は 32V だが、LMC555 やバイポーラー(通常品の)555

の電源絶対最大定格は 15V〜18V と低い。12V 鉛電池の充電には開放時電圧 18V

以上の太陽電池を使うだろうから、555 の電源を太陽電池から直接供給する設計はマズい(例えば、先に太陽電池を繋いで、その後にバッテリを接続すると、バッテリを繋ぐまでの間は充電ラインに一時的に開放時電圧がかかる)。そこで基準電圧

(2.49V) を生成するシャントレギュレーターから電源を供給してやれば 555 用に別途電源を用意せずに済み、部品点数を節約できる。ただバイポーラー

555(動作電圧 4.5V〜)は使用できないので、CMOS 品の LMC555(動作電圧 1.5V〜)

を使う。もちろん、CMOS の方が電気を食わないのでその点でも好都合となる。

ただし充電ラインよりも LMC555 の H出力電圧が低くなるため、LMC555 からは直接

Pチャネル FET はドライブできなくなる。そこでデジトラを介して電圧レベル変換と出力反転(555は

charge 期間が H 出力で discharge 時の出力が L)を行なう。

一方、LM358 の 1pin に繋がっている3本のダイオードは LM358 出力 H時のゲート電圧を底上げするためのもの。LM358

は H時の電圧が Vcc - 1.5V までとなる(フルスイングしない)。この場合、H時の

GS 間電圧差は 1.5V もあり、これでは Vth が 0.8〜2.0V(=GS間電圧差が 0.8V以上あると

ON になる場合がある) の 2SJ377 を確実にスイッチングすることができない。そこでダイオードの順電圧降下(Vf)

0.6V x 3 を利用してゲタを履かせ、H時の GS間電圧差を 0 付近まで縮めてやるわけである。実は設計時には

LM358 がフルスイングしないことをスッカリ忘れていて、実際に製作してからこの問題に気づいてしまい慌てて修正(爆)。まぁ、ダイオードを

3 直列するぐらいなら 2V 以上のツェナーを使うとか LED の Vf を使うとか、あるいはフルスイングのオペアンプを使う(ただし

Vcc MAX に注意)等で対処したほうが楽かも。

と、ここまで書いたところで言うのもナニだが、Nチャンネル FET でローサイド側をスイッチした方がもっと回路がシンプルになりそげなので回路図を書いてみた。たぶんこれで

OK だとは思うが未検証なので、どなたかチャレンジしてみてください ^^;

2009/01/15 追記:

これと同じものを製作された「明法高校・科学部」さんからリンク許可を頂きました。

ホームページはこちら。ソーラーパネル関連のページで作品が紹介されています。

2009/09/02 追記:

この過充電防止装置は 6V 鉛電池で使えるか ? というご質問を頂きました。下記の変更により対処可能です。

・TL431 に繋がっている 2.7K を 330Ω〜1K に変更( = TL431 に十分な電流を流し込み、基準電圧を安定させる。ただしあまり電流を流しすぎても電気の無駄使いなので、1K

推奨)

・LED のブリーダー抵抗 (3.3K) を変更。LED にもよるが、560〜 1K 前後推奨。

・50K VR でも問題ないと思うが、手持ちがあれば 10K〜20K VR に変更。

2011/09/24 追記:

エネループ2本(1.2V x 2)の充電に使えるか? というご質問を頂きましたが、残念ながらこのままでは使えません。

この回路では TL431 で基準電圧 (2.45V) と LMC555 の電圧を生成していますが、基準電圧

> 太陽電池出力電圧の状態になってしまう場合があり、正しい基準電圧が出ないからです。

どうしても、ということであれば、

・TL431 を 1.2〜 1.5V 基準電圧 IC (シャントレギュレーター)に変更する

・1.2〜2V 程度のツェナーで基準電圧を作る

(いずれの場合も電流制限抵抗を 2.7K → 220Ω程度に変更)

などが考えられますが、ツェナーでは温度補償がないため、屋外使用ではオススメできません。

ちなみにエネループ 2本充電であれば、逆流防止のために接続するダイオードの順方向電圧降下を逆手にとって過充電防止を兼ねるのが一番シンプル。

例えば最大出力 3.5V の太陽電池+一般整流用ダイオードの組み合わせなら、最大充電電圧は整流ダイオードの電圧降下によって

3.5 - 0.6 = 2.9V 程度までしか出ないので、エネループ2本の満充電電圧約 3.0V

を超えることはありません。