(起動モード設定用ジャンパは省略し、

スピードメーター起動で固定)

基板固定はホットボンド

Head Up Display (HUD) も可能な輝度 ^^v

(起動設定ジャンパは省略し速度計起動に固定)

(レイアウト作成には PaaS を使用)

(Last update:2011/01/12)

|

|

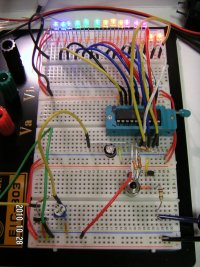

| まずはブレッドボードで動作確認 | |

|

|

| 基板表 (起動モード設定用ジャンパは省略し、 スピードメーター起動で固定) |

基板裏 |

|

|

| 速度表示は青→赤方向で点灯 | 電圧表示は赤→青方向で点灯 |

|

|

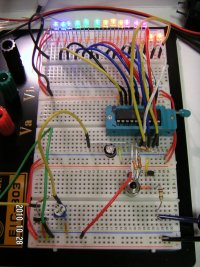

| フリスクケースに実装。 基板固定はホットボンド |

完成。 Head Up Display (HUD) も可能な輝度 ^^v |

|

|

| 入力部の仕上げ | 表示モード切り替えスイッチの仕上げ |

|

|

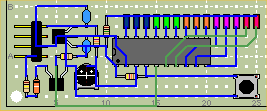

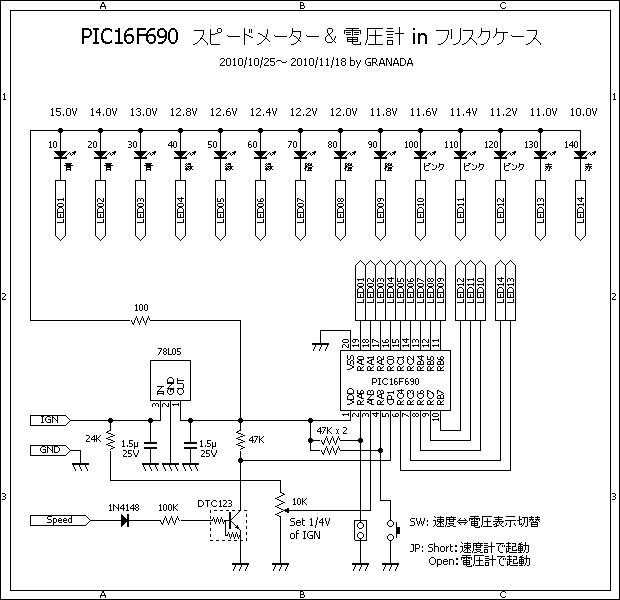

| 参考配線レイアウト (起動設定ジャンパは省略し速度計起動に固定) (レイアウト作成には PaaS を使用) |

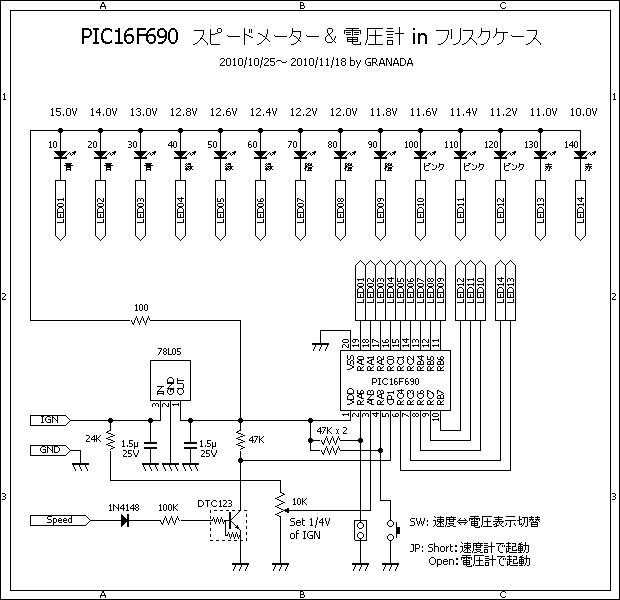

回路図 |

| 動作の様子 | |

前フリ:

いつものようにシリコンハウス Blog を見ていたら、サンハヤトからこんな基板が発売されたとの記事を見つけた。どうやら巷ではかなり以前からフリスクのケースを使った電子工作が流行っているらしく、先人たちがいろんな作品を世に送り出していることが判明 @o@。早速件の「清涼菓子ケース用基板」を入手し、実装できそうなモノを考えてみることに。

この基板、両面 26 x 10 穴でスルーホールでは無く、基板両面をフルに使用できることからそこそこの規模の回路が実装できそう。しかし電池内蔵モノは電池にかなりのスペースを取られてしまうため、今回は外部電源モノで、かつまだ先人達が作っていないもの、という条件で考えてみた。で、結局思いついたのがここ数ヶ月間、様々なバリエーションモデルを製作してきたスピードメーター & 電圧計というオチなわけで(爆)。

仕様:

・車速度をバー LED で表示する

・LED 表示は 10Km 〜 140Km で分解能 10Km

・スイッチにより速度計、電圧計表示切り替え可能

・ジャンパ設定により、起動モード(速度計で起動するか電圧計で起動するか)を選択可能

・4 パルス車専用

・パルス電圧は 5V, 12V 両対応

速度、電圧と点灯 LED の関係は以下の通り。

| 速度 (Km/h) | 8-17 (10) | 18-27 (20) | 28-37 (30) | 38-47 (40) | 48-57 (50) | 58-67 (60) | 68-77 (70) | 78-87 (80) | 88-97 (90) | 98-107 (100) | 108-117 (110) | 118-127 (120) | 128-137 (130) | 138- (140) |

| 電圧 (V) | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.0 | 10.0 |

要するに前作をフリスクケースに実装できるようブラッシュアップしたものですな ^^;

ハードウエア:

前作からの変更点は以下の通り。

【PIC】

実装面積の都合上 PIC16F690 (DIP) に変更。

【LED】

使用する LED は同じだが、個数を半分の12個に減らす

【電源まわり】

電源は 5V に統一。総消費電流を 20mA 程度に抑えて三端子レギュレーターを 78L05 に変更

【その他】

使用部品、回路設計の考え方等は一連の前作 (1,2,3,4,5) を参照。今回は周囲の明るさに応じて輝度を変えるディマー回路は実装しない。

ソフトウエア:

【速度計算、表示速度補正】

一連の前作 (1,2,3,4) を踏襲してレシプロカル方式とする。

車速度は、JIS 規格上では車速パルス周波数 x 1.412(4パルス車の場合)のはずだが、最近の車のメーターは速度をやや「水増し」して表示するように調整されているよう模様。そこで管理人の GE系 フィットでの実測値 1.500 を用い、周波数 x 1.500 で計算する。

またバー LED 表示は体感速度と一致するよう、速度値の 1の位を 7捨 8入して点灯する。(= 70Km/h の LED は 68〜77Km/h で点灯)

【LED 点灯制御】

超高輝度 LED のおかげでパルス駆動でも 20mA 流せば真昼でも視認可能な Head Up Display (HUD) にできる(動画参照)。ただしピンク LED は他の色に比べて輝度が低めなので、ピンクだけ長めに点灯して全体の輝度を合わせている。もし他の LED を使用するなら輝度を現物で確かめながらのソース変更が必要。

なお完全ダイナミック点灯では LED 点灯数によってレスポンスに要する時間が変化する。そこで速度表示はある程度レスポンスが一定になるように工夫しておく。逆に電圧表示はレスポンスが多少変化して問題ないためそのまま表示する。

【電圧表示】

バッテリ電圧をおよそ 1/4 に分圧し、20V 時 1000 カウントになるよう VR を調整して 10bit A/D 変換すれば A/D 変換値 / 5 = 電圧直読値 x 10(=分解能 0.1V)となりアセンブラでも楽に処理できる。

ただ今回は LED 14個で電圧表示をする関係上、電圧を全て均等に分割して表示すると使い勝手がイマイチ。そこで 10V, 14V, 15V は 1V 刻み点灯とし、最も分解能が必要な 11V 〜 13V を 0.2V 刻みとすることで実用性を高める。

実装:

今回の最大のポイントは、いかにフリスクケースに収めるか、という点。実装面積は余裕たっぷりだが問題は高さ。ケース内のクリアランスは 10mm 以下なので、必要以上に飛び出した PIC のピンは必要な長さを残してカットする、ハンダを盛り過ぎない、といった工夫が必要。

で、実は一番面倒だったのが LED のハンダ付け。光軸がズレると見栄えが悪くなるので、チマチマと角度を微調整しながらハンダ付けしたのだが、モタモタしている間に 2個も LED を焼き殺してしまった(汗)。

なお PIC を直にハンダ付けするため、仕様は十分に煮詰めた上で通常よりも慎重にデバッグしてから製作せねばならなかったのもプレッシャーだったり ^^;

使用感:

速度計、電圧計としての基本性能は問題なし。ジャンパピンを電圧計起動設定にしておけば普通にバッテリーチェッカーとして使えるので、速度計として使うつもりがなくても作っておいて損は無い・・・ハズ。

なおフリスクケースの材質はポリプロピレンで、可塑性プラスチックの中では比較的熱に強い(耐熱110℃前後)。LED の輝度も十分なので、Head Up Display (HUD) 速度計(あるいは電圧計)としてダッシュボード上に常設するのも面白い(動画参照)。ただしディマー回路がないので、夜は眩しすぎるかも(殴)

ま、いずれにしても「フリスクケース工作モノ」の醍醐味は、一見普通のフリスクが意外な機能を持っているというミスマッチ感と、うまくケースに収められたという自己満足(ぉぃ)ではなかろうか ^^;

今回の失敗:

ウォッチドッグタイマー (WDT) を使うと、何故か RA3 ポート(MCLR 端子兼用ポート)の状態が読み取れなくなってしまった。やむなく WDT の実装を中止したのだが原因は?

改良案:

・スタティック点灯で輝度アップ & ドライブレコーダー録画に対応(ただし総消費電流が増加するので、フリスクケース内での降圧は放熱の観点から厳しくなる)。

・ディマー回路の追加。一連の前作 (1,2,3,4,5) を参考にすれば容易

・表示モードを EEPROM に記憶させて起動時に再現(起動ジャンパピンの省略)

・バー表示ではなく 7 セグ LED による数値表示に(小型で超高輝度の 7 セグ LED が入手できるかが最大のポイント)

プログラム:

改変自由だが商用利用厳禁

| プログラム v1.0 ( asm & HEX ) (2010/11/18) |

| Speed_Meter6_v1.0.zip |

謝辞:

数値演算にはこちらのライブラリを使用させていただいております。開発者に御礼申し上げます。