LED の輝度や IC の発熱を実際に

確認しながら定数を決めていく

2mA でも直視できないぐらい眩しい @o@

LED の空中配線に苦労の跡が ^^;

左足の上あたりに丁度いいスペースが ^^;

(レイアウトには PaaS を使用)

(Last update:2012/11/12)

|

| ブレッドボードで動作確認 (ILED=4.6mA)。 LED の輝度や IC の発熱を実際に 確認しながら定数を決めていく |

|

| 最終的に採用した超高輝度 LED。 2mA でも直視できないぐらい眩しい @o@ |

|

| 基板表面 |

|

| 基板裏面 |

|

| ケーシング後。 LED の空中配線に苦労の跡が ^^; |

|

| 動作確認中 |

|

| 本体設置の様子。 左足の上あたりに丁度いいスペースが ^^; |

|

| 配線参考レイアウト (レイアウトには PaaS を使用) |

|

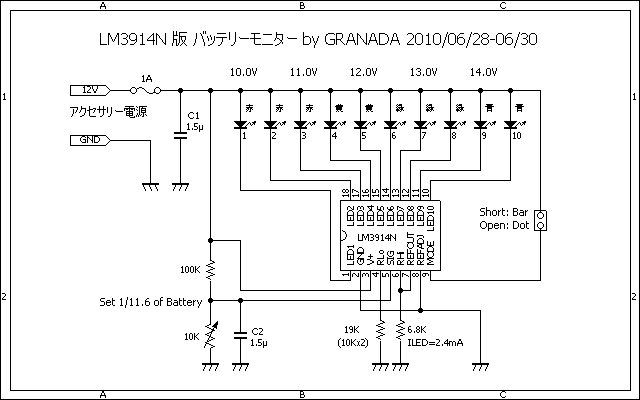

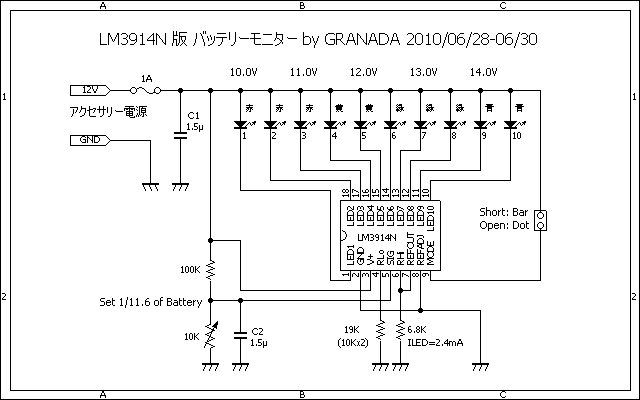

| 回路図 |

製作の動機:

先日製作した LCD 版電圧計を使ってみて、無性に「光モノ」バージョンも欲しくなったので製作(爆)。

ほら、そこ、同じようなもんばっかり作るな、とかのツッコミは無し方向でどうかひとつ。

仕様:

プログラミング不要で「誰でも簡単に製作できる」を目指す。仕様は、

・バー表示、ドット表示両方が可能な LM3914N を使用

・10.0V〜14.5V を下記のように 10分割して表示する

| 10.0V〜 | 10.5V〜 | 11.0V〜 | 11.5V〜 | 12.0V〜 | 12.5V〜 | 13.0V〜 | 13.5V〜 | 14.0V〜 | 14.5V〜 |

・なるべく小型に仕上がるよう部品点数は極力削減方向。

・部品点数を抑えるため、三端子レギュレーターは使用しない

電圧表示範囲に関する定数検討:

LM3914N を含む、いわゆるレベルメーター IC は要するにコンパレーターの集合体。基準電圧(RHi

ピン)と RLo ピンの間の電圧差を10等分した電圧と、SIGNAL ピンに入ってきた電圧とをコンパレーターで比較して然るべき

LED を点灯させるのが基本的な仕組み。LM3914N はなまじ VREF (VOUT) がプログラマブルでハナシがややこしくなっているが、REFADJ

をそのまま GND に落として基準電圧 VREF = VOUT = RHi = 1.25V にすると判りやすくなる。

つまり 10〜14.5V で LED を光らせるなら、上限電圧 14.5V の時に SIGNAL

ピンに印加される電圧が VREF と同じ 1.25V になるようにすればよい。すなわちバッテリー電圧を

1.25/14.5 = 1/11.6 に分圧して SIGNAL ピンに与えればよいことになる。1/11.6

は中途半端だが、最終的には VR で合わせ込むので問題ない。

で、次に下限電圧の設定。

上限電圧と同じように考えると、下限電圧 10V は上限電圧 14.5V の 10/14.5

(=20/29)。つまり最初のコンパレーターの入力電圧を基準電圧 1.25V の 20/29

に設定してやればよい。

そこでデータシートから LM3914N の内部構成を見てみる。LM3914N の内部には電圧比較用に

1KΩ x 10個の分圧抵抗が入っている。今回は下限値で即 LED を点灯させたいので、RLo

に繋がる最初の 1KΩ を除外して 9KΩ で考える。この場合、20/29 の分圧比を満たすには、最初のコンパレーター入力

(≠ RLo) から GND 間に 20KΩの抵抗を挿入してやればよいことになる。すなわち、RLo

ピン〜 GND 間に 19KΩ の抵抗を繋げば、LM3914N 内部の 1KΩを加えて合計 20KΩとなり、最初のコンパレーター入力には基準電圧の

20/29 の電圧がかかるハズだ。

もっとも、19KΩ という中途半端な値の抵抗は E12/24

系列にはないので、18KΩ と 1KΩ を直列に接続して対処する。ただしデータシートから

LM3914N の内部抵抗値や内部基準電圧に結構バラつきがあることがわかるので、必ずしもピッタリと

19KΩ になるとは限らない(実際、管理人が使用した LM3914N では 20KΩ で理論値と一致した)。よって精度を求めるなら

RLo に繋ぐ抵抗を VR に変更して、4pin と 6pin の電圧を実測し、4pin 電圧が

6pin 電圧 x 19/29 (=0.655) となるよう合わせ込めばパーフェクトとなる。

なおこの上限、下限値の設定方法は他のレベルメーター IC でも同じ。TA7612AP

のデータシートだとピン表記が「Vref最大」、「Vref最小」となっており、さらに外付け抵抗値の求め方もちゃんと解説されていてより理解しやすい。

LED へ流し込む電流の検討:

LED に流し込む電流 (ILED) はデータシートより、

ILED(mA) ≒ 12.5(V) / R1(KΩ)

となっている。ただし今回は電源電圧が 12V 以上と高く IC の発熱が予想されるため、ILED

は極力絞りたいところ。実際に発熱具合を確認しながら R1 をいろいろと変更してみた。

その結果、R1 = 2.7K ( ILED = 4.6mA ) でも触れないぐらいの発熱を確認。まぁ、LED

の Vf を除いた電圧差約 10V x 4.6mA x 10 = 0.46W を LM3914N が熱廃棄するわけだから無理もないハナシだ

^^; 検討の結果、 R1 = 3.3KΩ 以上( = ILED 3.8mA

以下)を推奨するが、どうしても ILED を増やしたいなら、LM3914N にヒートシンクを付ける、バー表示は諦めてドット表示にする、LED

への供給電圧を下げる、といった対策をとるべき。コレを守らないと LM3914N

が過熱して壊れるので要注意。

なお、管理人は手元にあった 3mm 径の超高輝度 LED (10〜30cd クラス) を使用したため、R1

= 6.8KΩ、ILED = 1.8mA で発熱を抑えつつ、昼間の車内でも十分に視認できる輝度を確保することができた。この超高輝度

LED は秋月で売っているのだが、2mA でも直視できないぐらいの眩しさでビックリ

@o@ まぁ、そこまでいかなくても今時の「高輝度」LED なら R1 = 3.3K, ILED

= 3.8mA で十分視認は可能だろう。

調整:

入力電圧を測りながら電圧と LED 表示が一致するよう VR を調整する(VR は写真のような多回転型を推奨)。より精度を上げたいなら前述の通り、RLo

ピンに繋がる 19KΩ の抵抗を VR にして電圧比を理論値に合わせ込めばよい。

実装:

今回の課題は、いかに小型に美しく仕上げるか、という点。

ケースにはかなり小型の ABS ケース、タカチ SW-55 ( W40 x H20 x D55) を使用。制御基板は小さく仕上がったが

LED の実装面積が案外かさんでしまった。

LED の実装に関しては、綺麗に横一列に並んだ穴を空けられなかったのが最大の失敗。やっぱりボール盤のような、それなりの工具が無いと狙ったところに綺麗に穴は空かないものデスネ

orz。

また LED 配線も空中配線を余儀なくされてかなり面倒。素直にバーグラフ LED

を使ったほうが簡単ですな(輝度の問題はあるが)。

使用感:

エンジン停止時は緑、オルタネーター動作時は青と表示色を分けたため、万が一オルタネーターが逝った場合(汗)もすぐ判るようになった。実装は面倒だったが既製の

3色 10連 LED よりも色の自由度が効いてかえってヨカッタかも。

また超高輝度 LED のおかげで真夏・昼間の車内でも視認性は良好(というか眩しい)。使用した

LED の輝度次第ではあるが、R1 = 10KΩにして LM3914N の発熱を抑えるのもアリ。

改良案など:

応答性は C2 の容量である程度調節可能。容量を小さくする(あるいは取り去る)と応答性が上がるが、表示がチラついて目障りになる。

LM3914N は LED に流す電流を抵抗 1つで決定でき、部品点数を大幅に削減できる反面、全ての

LED に同じ電流量が流れるため、多色にすると輝度にバラつきが出易い(実際、実機でも若干の輝度差が出ている)。

一方、TA7612AP は LED への電流制限抵抗が外付けのため、部品点数は増えるものの自由度は高い。また表示範囲の上限・下限を簡単に設定でき、工夫すればドット表示も可能だったりしてなかなか捨てがたい石である。

おまけ 1:各種レベルメーター IC の入手先:

LM3914N は秋月や千石電商、シリコンハウス、イーエレで入手可能

(2011/11/18)。

おまけ 2:LM3914N について:

文中では用途が判り易いよう LM3914N を「レベルメーター IC」と表記したが、「ディスプレイドライバー」が正式名称。LM3914N

はリニアスケールなので、今回のような電圧表示といった計測用途に汎用に使える。

一方、LM3915N(ログスケール)、LM3916N(VUスケール)などは用途が限定される。オーディオ用の「狭義のレベルメーター」には

LM3916N や LM3915N を使うべきで、リニアスケールの LM3914N は向いていない(参考サイト1、参考サイト2)。

2010/07/12 追記:

その後 7セグ LED 版の電圧計も製作。詳細はこちら