試行錯誤の跡が汚い ^^;

(スイッチが1個多いのは

将来拡張に備えたため)

一覧性が極めて高い

この通り

メインスイッチ、OpenLog SD スロット

インポートするとこんな感じになる。

(kml 変換についてはこちらを参照)

(Last update:2012/01/07)

|

| 基板表 |

|

| 基板裏 試行錯誤の跡が汚い ^^; |

|

| PIC 部分 |

|

| ケーシング後 (スイッチが1個多いのは 将来拡張に備えたため) |

|

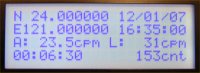

| 20 x 4 LCD はデータの 一覧性が極めて高い |

|

| GPS モードの一覧性も この通り |

|

| 側面に充電用の USB コネクタ、 メインスイッチ、OpenLog SD スロット |

|

| kml に変換後、Google Maps に インポートするとこんな感じになる。 (kml 変換についてはこちらを参照) |

製作の経緯:

これまでポケッタブル仕様、レンタル仕様、高線量向け仕様、車載仕様、と様々なガイガーカウンターを製作してきた。

そろそろガイガーカウンター製作の最終目的である「汚染マップ作り」に取り掛かる頃合。今までのノウハウを注ぎ込んで、汚染マップの作成〜

visualization を想定した「最終兵器」を作ることに。

ソフトウエア:

一連の前作で使用しているものと同じ。詳細はこちら。

ハードウエア:

基本的な回路は前作と同じ。

前作と違うのは、

・GPS と データロガー「OpenLog」が繋がっている

・LCD が 20 x 4(バックライト付き)

・LCD 輝度を VR で可変できる

【RS-232C 周り】

USART が 1 つしかない 16F1938 に RS-232C デバイスを 2つブラ下げたところが今回のミソ。

GPS も OpenLog デフォルトの通信プロトコルが 9600bps ノンパリティ 8bit

フロー制御無しで、電源 ON 時点から即時に動作を開始する。ならば、と GPS

を PIC の RX ポートに、OpenLog を TX ポートに繋いでしまったわけだ。おかげで

GPS にコマンドが送れなかったり、OpenLog 側の反応が確認できなかったりと若干のデメリットもあるが、ソフト、ハードともシンプルに仕上げることができた。

【GPS】

秋月で売っている GT-723F を使用。2cm x 2cm と小型ながら屋外では 1分程度で衛星を捕捉してくれる。対応電源電圧が広く、TTL

出力もあって PIC との相性も良い。接続にあたっては通信プロトコルが変わらないよう、購入したままのデフォルト状態で接続すること。

また今回は電池仕様なので、GPS の消費電流は運用上重要なファクター。実測したところ、GT-723F

は衛星捕捉前 100mA、捕捉後は基本 50mA 程度。定期的に 100mA 程度電気を喰うようだが、十分電池運用が可能であることが確認できた。

【電源】

GPS が電気喰いのため、それなりに大容量の電池が必要。選択肢はニッケル水素電池(単三型で

2000mA/h 前後)、アルカリ電池、もしくはリチウムイオン電池となるが、まずは

DC/DC コンバーターで 5V に昇圧した際の実際の総消費電流を測ってみた。測定電圧は

2.4V(ニッケル水素電池を想定)と 3.7V(リチウムイオン電池を想定)の 2点。

その結果、バックライト消灯状態で、電源電圧 2.4V 時約 450mA、3.7V 時約

180mA となった。なお、2.2V 以下は DC/DC コンバータの出力が不足して測定不能であった。

ニッケル水素電池やアルカリ電池は入手性の点で魅力的なのだが、計算上、単三型ニッケル水素

x 2 本(=2.4V)では 4時間程度しか動かせないことになる。またニッケル水素電池はセル毎に電圧がバラバラついてしまって稼働時間が予定よりも短くなることもしばしば。サイズも大きく、意外と重いので今回は見送り。

結局、秋葉某所で 600円ほどで売られている 1100mA/h のリチウムイオン電池を採用。サイズが小さく、計算上は

6時間程度動くので充電手段さえ確保できれば運用上の問題なかろう。

充電には定番の専用 IC を使用し、充電電流は USB ポートの規格(ハブ無しの場合の最大供給電流

500mA)を超えないよう 450mA とした。

【DC/DC コンバーター】

HT7750A を使用。GPS を繋ぐと入力電流は 400 mA 以上になる。ディスクリートで作る場合はダイオード、コイルの選定に注意が必要。管理人が実際に試したところ、コイルによって電源投入直後と低電圧時の「粘り」にかなりの差が出たので、手持ちのものから特性の良いものを選んだ(47μH)。ダイオードは秋月で売っているショットキーダイオードの

1S4 がいい感じであった。秋月のモジュールを使えばここらへんの調整が不要でオススメ。

【 GM 管】

小型で高感度の SBM20 を使用する。パルスはアノード側検出とし、アノード抵抗は

10MΩ + 5.8MΩ とした。

【 LCD 】

20 x 4 LCD を使用し、位置情報、時刻情報、GPS データの品質、最新 CPM、累積平均

CPM、測定時間、総カウント数を一覧表示できるようにした。

なお、8 x 2 LCD だとデータの一覧性は落ちるものの、マーク機能はどの表示モードでも使えるので運用は十分に可能である。

【ロガー】

シリアルデータロガー「OpenLog」を接続する。国内ではスイッチサイエンスや千石電商から入手可能。接続にあたっては

GPS 同様、デフォルトの通信パラメーターを変更しないように。

実装:

今回のケースは無印良品のペンケース。秋月の横長基板とリチウムイオン電池を入れたらジャストフィットした(汗)。半透明ポリプロピレンのためロガーや

GPS のステータス LED が透けて見え、ケース加工の手間も減る。ただ安っぽく見えるのが難点

^^;

使い勝手:

わざわざパソコンや GPS を別に用意する必要が無いので非常に便利。Google

Maps に読み込ませるためにログを別途 kml に変換する手間はかかるが、マーク機能(詳細はソフトウエア編参照)をうまく使えば後処理は楽。

ただ GT-723F の精度はイマイチな場合もある。GPS 精度が必要な場合はもう少し大型の

GPS モジュールに交換した方がいいかもしれない(消費電力との兼ね合いもあるが)。

あと、20 x 4 LCD のおかげでだいぶサイズがデカくなってしまった。ダッシュボードに載せて使うぶんには問題無いが、片手で持って歩くにはちと大きいかも。LND-712

+ 8 x 2 LCD でより小型化して常に持ち歩きたい、という新たな欲望が(汗) (2011/09/19

追記:その後、ポケッタブル版を製作)

今回の失敗:

当初高圧発生部から 5cm ぐらいの距離に GPS を設置したのだが、おそらくノイズのせいでうまく受信できなかった。そこで設置位置を

10cm 程離したらうまく受信できるようになった。

今回学んだこと:

・RS232C のまっとうな受信処理(オーバーフロー対策等)

・GPS のノイズ対策

最後に:

2011/8 時点で、汚染マップ作成プロジェクトが複数立ち上がってきており、今後のデータ蓄積が期待される。また航空機を使った東日本全体の広域汚染マップも国が作成するようだ(茨城は

2011/08/31

に公開)。

あとは身近な場所のミクロな汚染マップがあれば今後の生活の参考になるだろう。本作品が身近な汚染マップ作成の一助になることを切に願うばかりである。

謝辞:

高圧発生回路はこちらを参考にさせていただきました。開発者様にお礼申し上げます。