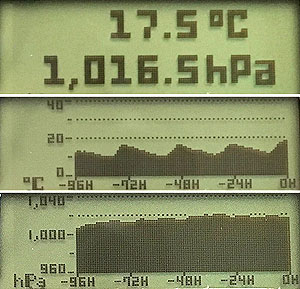

4日間分の気温・気圧を記録し、超小型グラフィック液晶に表示するデジタル気象ロガーです。

気圧推移を見ていると低気圧や前線が接近している様子などが分かって面白い。また、昼夜の気温変化なども一目で分かります。

ちょっとLCDが小さすぎて見づらいのはご愛嬌。同じ仕様でもう少し大きいLCDがあると嬉しい。

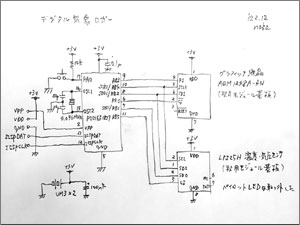

回路図・ソース

PIC16F1827、超小型グラフィックLCD:AQM1248A-RN、気圧・気温センサ:LPS25HをSPI-IFで繋いでいる。ロガーとして長時間動かすのでクロックは水晶発振子4.096MHzを使用。

グラフィックLCDは文字フォントを持っていないので、ソース内に必要な数字・記号分のフォントを定義している。

・回路図

・アセンブラソースコード、HEXファイル

バグがあるかもしれません、無保証です。著作権は留保しますが、改変などご自由にどうぞ。

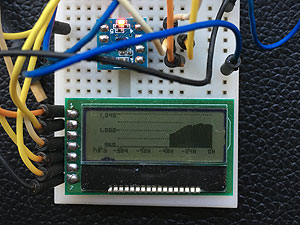

ブレッドボード

デバッグ中。気圧モジュール上で光っているLEDは省エネのために最終的には取り外した。

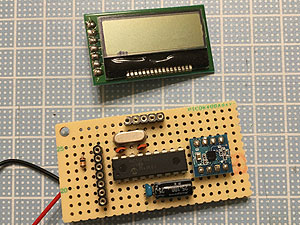

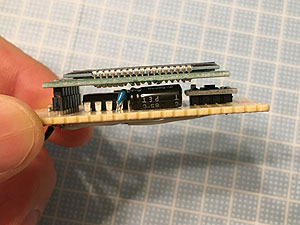

ユニバーサル基板

ケースを決めてから、スペースに合わせてユニバーサル基板を切り取って実装。PIC、気圧モジュールの上にLCDモジュールが乗っかる構造。

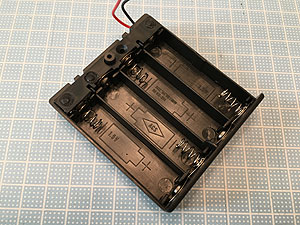

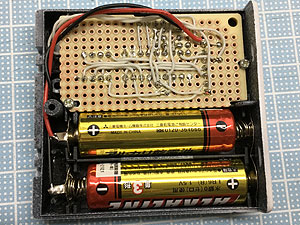

ケース

単三電池4本用の電池フォルダをケースに使うことにした。電源は3Vなので電池2本分のスペースに基板を載せる。

スライドスイッチ付きのフォルダだったが、スイッチは取り外して穴は、LCDの窓をくり貫いた部材で埋めた。

側面から

LCDモジュールのピンが長かったのでピンソケットにピッタリになるように少し切断して差し込んだ。

片側した支えが無いため、そのままでは傾く恐れがある。

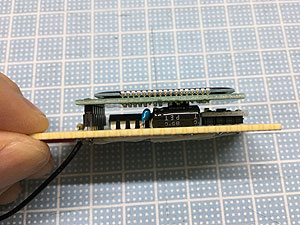

LCDモジュール支え

PICマイコンの背中にスポンジ入り両面テープを貼り付けて、LCDモジュールの支えにした様子。

ケース加工

上2本分の電池接点を取り外し、仕切りのリブを削って、LCD用の窓を開けた。見づらいですが、タクトスイッチの穴も開けてある。

表側を塗装済みなので裏側にも少し塗料が散っている。

ケース塗装

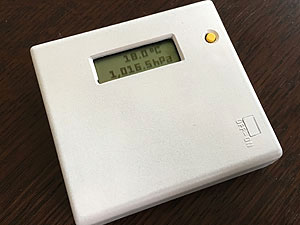

オフホワイトで塗装した様子。

タクトスイッチ取り付け

リード線を半田付け後、エポキシボンドで固定した。

基板搭載

LCDが窓から出るように位置を調整しながら基板をタッピングビスで取り付けた。ビスは元々電池の接点が収まっていた隙間にねじ込んだ。

稼働時間見積もり

単三電池2本でどの程度動くか見積もってみた。

PIC,LCDを合わせた全体で0.8mA程度。 また、アルカリ単三電池の容量をググったらパナソニックのサイトに資料があり、 1mAだと1,000時間くらい。0.8mAだともう少し伸びるかもしれないが、大まかに1,000mAh/0.8mA=1,250時間(50日)。2ヶ月程度は動くか。

[アルカリ・マンガン] 乾電池の電池容量はどれ位? PZ29060

実際の結果が分かったら記載します。

・稼働し始めて約3ヶ月経ちましたが動作し続けています(2017.6.17)。

・稼働し始めて約4ヶ月でコントラストが落ちて電池寿命を迎えました(2017.7.29)。詳細Update

気象計完成

こんな感じで完成。

通風穴?

外部と内部の気圧、温度が同じになるように穴が開けてある。という訳ではなく、元々は電池フォルダから出ていた電源コードの穴。

表示モード

タクトスイッチで、現在の気温・気圧(1分毎に測定)、気温推移、気圧推移が切り替わる。グラフは気温が0℃〜40℃、気圧は960hPa〜1,040hPaのレンジで表示する(レンジは固定)。

気温・気圧推移は、4日間前まで(-96時間)記録できる。棒グラフ1本(LCDの1ドット列)が1時間となっている。

グラフ右端に1分毎に計測した現在の気温・気圧が表示される。60分経過すると平均値が1時間前の記録となる。

コントラスト調整

タクトスイッチを長押しして離すとコントラスト設定モードに入り、画面中央に"CONTRAST SETTING"が表示される。このモードのときにタクトスイッチを押す都度、コントラストが強くなる。ある程度まで行くと弱くなり、再び強くなる。モードから抜けるには長押しして、離す。

デジタル気象計

以上

|

動画 |