| ローマ数字デジタル時計 (2010.1) |

(2010.6.8掲載)

(2010.6.8掲載)大型16セグLEDを買ってしまってから使い道を考えたローマ数字デジタル時計。なんだか時計ばかり作っている気がする。他にネタはないのか。

一応寝室で使っている。LEDなので夜中に明かりがなくても見えるのがいい。当初、時間を読むのに少し考える(計算する)必要があったが、慣れてきたら見ただけで判るようになってきた。

16セグLED

スタパ齋藤さんのスタパブログ2009.12.18の記事に刺激されて、共立電子の激安16セグLEDを大人買い。というほど高くない。なんと1個 50円。結構でかい。

買ってから何を作るか考え、ローマ数字のデジタル時計を思いついた。

ローマ数字

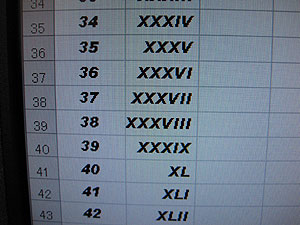

ローマ数字の時計と言えば文字盤がI〜XIIだが、「分」の表示や何桁必要なのか判らない。ネットで探したらなんとExcelにROMAN関数があった。

早速、0〜59を表示させてみると、38が一番桁数が多くて 7桁も必要。でも最後の3桁はIIIなので 16セグLED 1個で表現でき、「分」の表示にはLED 5桁。「時」と合わせて、7桁で「時:分」が表示できる。

ちなみにローマ数字には「0(ゼロ)」が無いので、毎時0分の分は非表示。

並べる

手持ちの部品を探し、回路構成を考える。LED 7個は手元にあった一番大きなユニバーサル基板(両面スルーホール)に載らないので、基板を切って繋いだ。

時と分の間には、コロン(:)表示用のLEDを載せる。

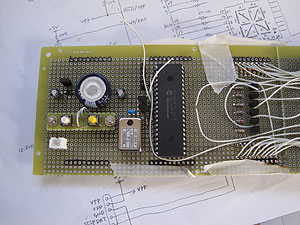

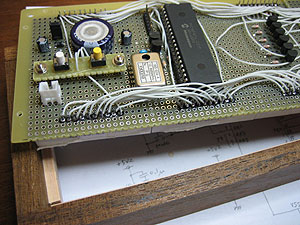

制御回路

PICは40ピンのPIC16F874、10年近く前に購入してそのままパーツ箱に入っていたものを利用。発振器は京セラの高精度モジュール、電源の瞬断対策用にスーパキャパシタを載せる。

制御回路は16セグLEDの裏側に載せる両面実装(挿入部品でも両面実装というのか?)。写真の黒マジックでマークしたところに16セグLEDのピンが刺さる(まだ未実装)。

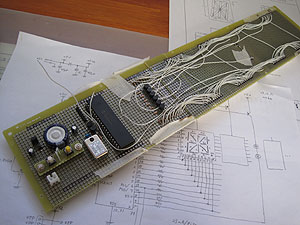

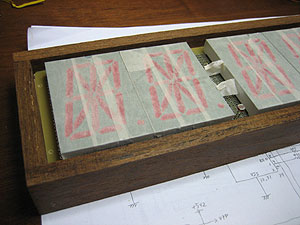

基板全景

右奥の裏側(実際には表側)に4個のLEDを搭載し、配線した様子。16セグは配線の本数が多くてイヤになった。

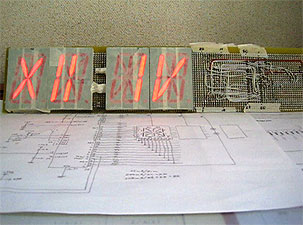

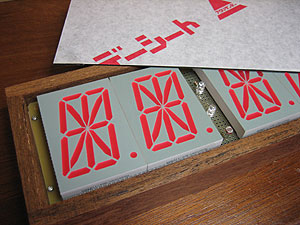

動作確認

制御回路の裏にLEDを載せてしまうと配線修正ができなくなるので、4桁で動作確認。LEDにはキズ防止のために、マスキングテープを貼ってある。

Vの傾きをどうするか、Iの位置をどうするか等を検討する。

ケース

ケースは塗装しなくてすむようにチーク材を使うことにした。ハンズで購入したので少し高め。

内側の桟木に基板を載せる。

ケースに格納

基板をケースに収める。写真はケースの裏側になる。

白と黄色のタクトスイッチは、時刻合わせ用のスイッチで、裏蓋に取り付ける。

ケース表側

ケースに収めた表側の様子。まだLEDにマスキングテープが貼ってある。

コロン(:)用のLED 2個の下に、明るさ検知用のCDSを載せてある。夜中は眩しくないようにLEDの発光を抑える(PWM制御)ためのもの。

塩ビシート

表面には黒色半透明の塩ビシート(サンデーシート)を両面テープで貼る。写真はまだ保護用の紙が貼ってある。

プログラム書き込み

基板に立てたピンヘッダにPICKIT 2を差し込んでプログラムを書き込む。

裏蓋

タクトスイッチと電源コネクタ部の穴を開けた、2.3ミリ厚のベニア板で蓋をする。

電源は、携帯電話の充電器(5V 500mAのACアダプタ)を使用。消費電力は僅か。

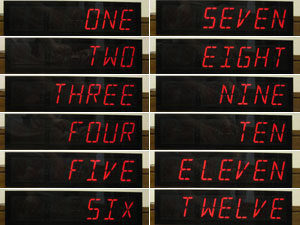

英語表示

折角、16セグLEDを使ったので、毎時0分に10秒間、左のように英語で時刻を表示するようにしてみた。

FOUR, FIVE の F の横棒は、このあと伸ばしました。

完成

こんな感じで完成。動作中の様子は下の動画で。

回路図、 及びプログラムソースです。いずれも無保証です。バグがあるかもしれません。

動画

ニコニコ動画にアップした動画(3分14秒)、音がでます。

ログインしなくても視聴できます。 なぜか途中からコメントが流れません。

| Copyright (C) from Metal Woods 2010 |