| LEDセキュリティ スキャナ (2008.9) |

(2008.9.22掲載)

(2008.9.22掲載)壊れた蛍光管式のセンサライトのケースを再利用し、暗くなるとLEDがフラッシュするセキュリティ スキャナを作ってみた。

時々、夜の駐車場などで車の防犯用スキャナが光っているのを見かけるがそれの家屋版。アラームなどは鳴らないけど多少は抑止力になるか。

ある程度の明るさがあるので、常夜灯の代わりにはなる。

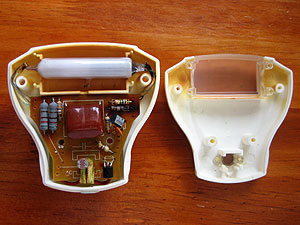

蛍光管式の常夜灯

LED常夜灯 (2003.10) に登場した蛍光管式の壊れたセンサ付き常夜灯。

今回、このケースを再利用してPICの4ピンでLED 10個を制御するフラッシャを組み込んでみた。

常夜灯の内部

右上、2番目の抵抗が焼け焦げている。コンデンサ(真ん中のキャラメルのようなもの)と、CDS(明るさのセンサ)を再利用しようかと思ったが、コンデンサも少し焦げている感じだった(ススが付いただけかも)ので、念のため再利用は断念。CDSのみ再利用。

蛍光管周辺のプラスティックも熱のためか茶色く変色している。

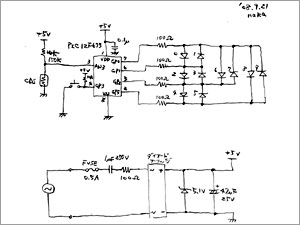

回路とプログラム

スキャナ(フラッシャ)の回路はココと殆ど同じ。拡大図はコレ。明るさをセンスするためCDSの電圧をA/D変換するので、ピン割り当てを少し変更。また、動作を開始する明るさ(暗さ)の閾値を設定するためにタクトスイッチを付けた。

PICでのA/D変換のためにはCDSに繋がる抵抗は10KΩ程度がよいようだが、CDSの抵抗値との兼ね合いと手持ちの抵抗の都合で150KΩとした。ブレッドボードで実験して大丈夫だったのでアマチュア用途としてこれでよしとする。

プログラムはコレ。無保証です。

AC 100VからDC 5Vを取り出す回路はコンデンサを使ったトランスレス回路。

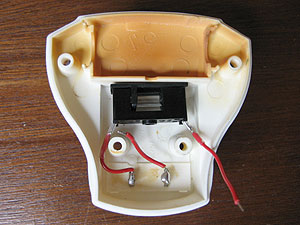

組み込み(1)

小型のフューズ(手持ちの0.5A)を基板の下に配置。無くても大丈夫だとは思うが念のため。

蛍光管があった場所が茶色く変色しているのがよくわかる。

組み込み(2)

PIC本体の基板と、10バーLEDの基板は分離。

PIC側のユニバーサル基板を元の基板サイズにカットし、ビスが入るところに穴を開けた。蓋と干渉しないように部品を配置。10バーLED側の基板とは4本の配線で接続。10個のLEDを4本でコントロールできるので配線が楽。

PIC側基板の右側にある黄色い部品が1uFのフィルムコンデンサ、その左が100Ω抵抗、その下がダイオードブリッジと5.1Vツェナーダイオード。その下にCDSとタクトスイッチ。LED側の電流制限抵抗は、LED側の基板に搭載。

LED基板はスポンジが入ったクッション製のある両面テープで固定した。

ケースの蓋

ケースの蓋には動作の閾値の設定用タクトスイッチを押すために、0.8ミリの穴を開けた。

ピンでスイッチを押す

スイッチは「この暗さになったらスキャンを開始する」という時に押す。写真では机の上で押しているが、実際にはコンセントに挿した状態(電源が入った状態)で押す。

写真のようにクリップなど細い針金で内部のタクトスイッチを押すと、そのときの明るさを閾値として記憶する。PIC内部のEEPROMに記憶するので、コンセントから抜いても(電源を切っても)記憶し続ける。

スキャン

コンセントに挿したとき(電源が入ったとき)に、動作確認のために1往復スキャンする。

その後は、閾値の暗さになったときにスキャンを開始する。スキャンの1往復毎に明るさを調べるので、そのときに明るければ、スキャンは止まる。

動作中の様子(動画) 前半は組み立てまでの様子。

後半、照明をON/OFFすることでスキャンON/OFFの様子。

(LEDの窓にヒビが入っているように見えるのは照明の関係)

| Copyright (C) from Metal Woods 2008 |