| ニキシー管時計 (2009.5〜6) |

(2009.5.2掲載, 5.5更新, 5.10更新, 5.17更新, 5.31更新, 6.7更新)

(2009.5.2掲載, 5.5更新, 5.10更新, 5.17更新, 5.31更新, 6.7更新)定額給付金を口実に散財してみた。数年前(もっと前?)にレトロなニキシー管(NIXIE Tube)を使って時計を作るのが流行ったらしい。グーグルで検索すると沢山見つかる。オレンジ色にボウッと光る感じがいい。遅ればせながら挑戦した。

ブームの影響によりニキシー管の値段が高騰したようでネットで探すと結構高い。今回、リトアニアにあるショップで比較的安いニキシー管とデコーダICを見つけた。

ゴールデンウィーク中に作ろうと思ったが終わりそうにない。ひとまず前半まで掲載('09.5.2)。回路とプログラムはほぼ完成('09.5.5)。ケース製作中('09.5.10)。ケースを組み立てた('09.5.17)。遅々として進まず、テスト中の動画アップ('09.5.31)。完成('09.6.7)。

ニキシー管

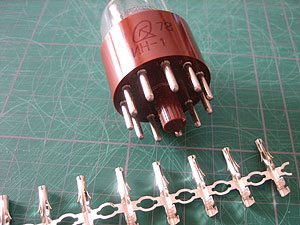

注文してから遠路はるばる2週間位で届いた旧ソ連製のニキシー管(IN-1)。トップビューというタイプなのと、5の数字が2を反転した形なので、あまり人気がないのか比較的安かった。これ以外にも小さいニキシー管、ネオン管、ニキシー管用のデコーダICを購入。

ニキシー管について詳しくは、ウィキペディア(ニキシー管)を参照。

昇圧回路

ニキシー管を光らせるには、180V位の高圧電源が必要(電流は数ミリアンペア)なので、DC12Vから180V前後を発生する昇圧回路をブレッドボードで作成。詳しくはココ(PIC電子工作)を参照。

無事に点灯することを確認し、他に必要な部品集めに取りかかる。今回は連休前に材料を集めておこうと、3つのネットショップで色々購入。定額給付金の支給額を越えた(^^;

ニキシー管ソケット

このニキシー管に合うソケットが見つからなかったので悩んだ末、パソコンの電源コネクタなどに使われている部品を使うことにした。

本来の使い方は白い半透明のケースに入れて使うメスの金具のみ利用する。写真では繋がっているが、使用するときには一つずつ切り離す。

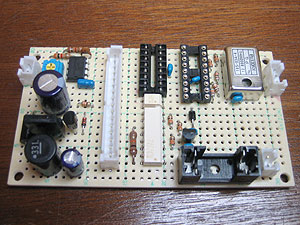

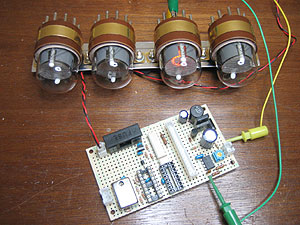

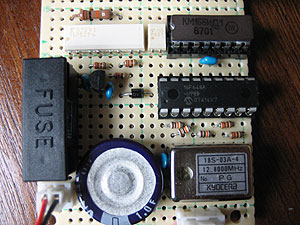

回路基板

時計の制御回路は、PICマイコンを利用し、発振器は高精度なモジュール。高圧回路とのインタフェースには、高耐圧のフォトカプラ(真ん中の白いDIP)と、ニキシー管用デコーダICを使用。4桁をダイナミック点灯させるつもりだが上手く行くか少し心配。

写真左側がDC/DCコンバータ。一応、電圧の調整と、夜暗くなったら電圧を下げてニキシー管を暗くすることができる。

高電圧を扱うのと、常時通電して使うものなので、念のためフューズを入れた(右下黒いのがフューズボックス)。

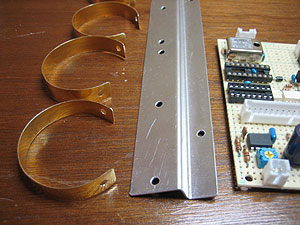

取り付けフレーム

ソケットが無いので、ニキシー管を取り付けるフレームを作成。土台は1ミリ厚のアルミ板。折り曲げるのに苦労した。

ニキシー管を押さえるバンドは0.3ミリの真鍮板を細く切って加工。

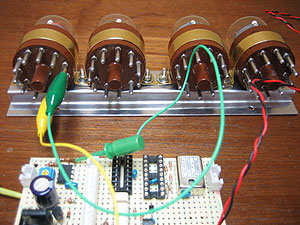

ニキシー管取り付け

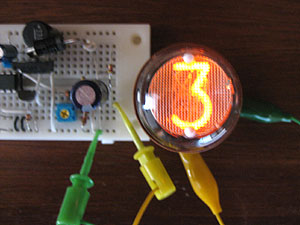

4個のニキシー管を取り付けて、表示テストを行っているところ。まだ制御回路は使わず、180Vの電圧を個別に繋いで光らせる点灯確認。

後ろ側

後ろ側には、写真のようにピンが並ぶ。このピンを上記のコネクタ金具で繋いで基板まで配線する。

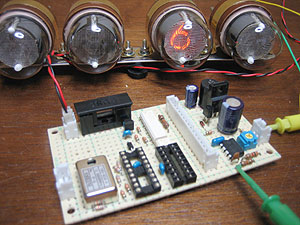

点灯試験の様子

点灯試験の拡大写真。明るさは電圧を変えることで調整できるが、あまり明るくするとニキシー管の寿命が短くなるのでさじ加減が難しい。完成したら置き場所の明るさに応じて調整するつもり。

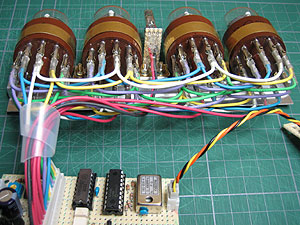

ニキシー管配線コード

ニキシー管を繋ぐためのコード作成。コネクタ金具にハンダ付けし、熱収縮チューブを被せた。途中で熱収縮チューブが足りなくなり、ハンズまで買い出し。

ゴールデンウィーク前半の作業はここまで。このあと、ケース製作、プログラム開発などまだ道は長い。連休中には終わりそうになくなってきた。

ニキシー管配線完了

連休後半、どこへ行っても混んでいるようなので工作を継続。昼間からビールを飲みつつ、本を読んだり、ネットや工作でのんびりと過ごす。

上で作ったコードを使ってニキシー管のピンを配線。ダイナミック点灯なので、カソード側は同一ピン番号同士を繋いでいく。

真ん中にネオン管のコロンマークを取り付けた。1秒ごとに点滅する。

ゴーストに悩まされる

プログラムのテスト中。当初、隣の数字がうっすらと点灯してしまうゴーストに悩まされた。アノードにかけてある高圧がそれほど早くスイッチングしないからと推測。

プログラムで桁表示の切り替え時にしばらくアノードの電圧をオフにすることにした。PICで1秒を正確にカウントするために320us毎にタイマ割り込みが入るようにしてある。この割り込み8回分=2.56msで一桁を表示する(4桁で10.24ms=約98Hz)つもりだったが、8回分のうち2回分はアノード電圧をオフしてから表示桁を切り替えることにした。点灯時間は6回分に減り、少し暗くなるがアノード電圧を上げることで対処。

斜め上からの様子

上からみるとこんな感じで結構奥行きがある。

なお、台にしているのはツーバイフォーの切れ端で、これがケースではない。

明るさセンス用CDS

明るさに応じてアノード電圧を変えるためのCDS。部屋が暗いときには電圧を下げて、眩しくないようにするのと、ニキシー管の寿命を延ばす。

表示中の数字は 5 、この 2 を逆さまにした安易な作りがイマイチ。そのために人気がなく、値段も安いのではないかと思う。

制御回路拡大

右上のセラミックパッケージがニキシー管用デコーダIC(旧ソ連製)、その下がPIC16F648A。PICの左側は5Vのレギュレータ。

下の丸い部品は、瞬断・停電用バックアップのスーパーキャパシタ(1F)。停電時には、発振モジュールとPICにのみ電源を供給し、表示はすべてオフする。

ケース製作

1ミリ厚のアルミ板を折り曲げてケースの下半分(シャーシ)を作成。塗装しようと思っていたが、午前中から雨が降り出したので断念。

明日(5/6)も天気が悪そうなので、ケース製作にまだしばらくかかりそう。

ケース塗装

梅雨入りかと思うような雨がようやくあがったので、シャーシを塗装。

プライマを吹いたあと、つや消しの黒で塗装。いつものようにビスの頭も塗装した。

ゴム足

差し込むタイプのゴム足をつける。

ゴム足をつけた

ゴム足をつけた様子。

ネオン管付け替え

ACアダプタの発熱や時計の精度確認のため、しばらく動かしていたら、コロンマークに使ったネオン管の下側の点灯がおかしくなってきた。左動画のように発光場所が下側から一瞬後に上側に移動する。

ネオン管の個体差かと思って取り替えようとして気づいた。上側のネオン管とプラスマイナスの接続が逆だった。このネオン管は極性があるようで上側と同じようにしたら、異常な点灯は収まった。

ネオン管の取り付け位置変更

いままでネオン管のトップが、ニキシー管のトップと合うくらいに配置していたが、ニキシー管の数字が点灯する場所はかなり奥なので、数字の場所に合わせて引っ込めた。

前面パネル穴開け

ケースの上部は木製にすることにし、ホームセンタで朴(ほう)の板を購入。朴は狂いが少なく、家具などに使われているとのこと。

ニキシー管の表示窓用にφ30の穴を開ける。このドリルビットは100円ショップで購入(630円)。ニキシー管のガラスチューブの直径が仕様ではφ30だったが、実測したらφ29程度だったのでこれで間に合わせた。φ32程度のちょうどよいビットが100円ショップには無かったので。

前面パネル穴開け完

コロンのネオン管用の穴はφ7、意外とキレイにあけることができた。

前面パネル仮取り付け

ひとまず前面パネルをかるくはめ込んでみた。台にしている木片と後ろに写っている板が、側板と天板。

今週末はここまで。

木製ケース組み立て

今週はパソコンが壊れたり、週末の天気が悪かったので工作は殆ど進まず、木製ケースの組み立てのみ。天板、側板、前面パネルを木工ボンドで接着した。この後、紙ヤスリで表面を平らにして、ニスで仕上げる予定。まだしばらくかかりそう。

写真はアルミシャーシと組み合わせてみたところ。

時計本体は剥き出しのまま動かし続けているが、ネオン管の異常点灯もないし、誤差もなく時を刻んでいる。発熱はACアダプタが少し暖かくなる程度で問題なし。

2009.5.31ケースのニス塗り

先週の土曜はMake Tokyo Meeting 03に出かけ、日曜日は雨模様だったので工作は休み。今週も梅雨のはしりの雨で屋外での作業はできない。仕方ないので部屋でニス塗りをはじめた。油性なのでニオイがきつい。

ゴールデンオークという着色ニス。ホームセンタのサンプルは濃い感じだったが、塗ってみると薄くて、イメージしていたものとは違う。ニスは難しい。ステインと透明ニスにしたほうがよかったか。

写真はまだ1回目。2〜3回塗れば濃くなるか? 重ね塗りは1日以上乾かす必要があるので、来週までかかる見通し。

背面パネル

ケース背面に貼るラベルを試し印刷して、穴の位置などを確認中。

最終的には厚手の光沢紙に印刷し、クリアラッカーで仕上げて貼り付けるつもり。上手くいくか? 穴開けが難しそう。

テスト中

ケース工作がなかなか進展しないので、ニキシー管時計本体のテスト中の動画をアップしてみた。

デジカメで撮影していて明るさの調整もうまくできず画質がイマイチ。

後半、デバッグモードになり約600倍で時間が進みます。

2009.6.7

背面パネルラベル

写真印刷用の厚手の光沢用紙を買ってきて背面パネルのラベルを印刷。切り抜いた後、クリアラッカ−を2回吹き付けてラベル完成。

100円ショップでスプレィのりを調達し(最近、100均に何でもある)、シャーシに貼り付けた。

シャーシ前面

いよいよ組み立て。シャーシに基板、ニキシー管のフレームを取り付けた。

シャーシ背面

背面側には、ラベルが貼り付け済み。

木製ボディ内側

ニスで仕上げた(3回塗り)木製ボディの内側にアルミアングルで作ったシャーシへの取り付け金具をネジ止め。

完成(前面)

こんな感じで完成。照明をあてているのでニキシー管の数字が目立たないが、実際にはハッキリと見える。

完成(背面の様子)

背面パネルのラベルも遠目で見ればまずます。でも耐久性は心配。100円ショップのスプレィのりは、どの程度もつものか?

右側にある赤と黄色のぽっちが時刻設定用のタクトスイッチ。

完成(裏側の様子)

シャーシの裏側はこんな感じ。四隅にゴム足がある。左下の白い○が明るさをセンスするCDS。本当は正面パネルか上面がよいが、変な穴を開けたくなかったので裏側に。

本体とACアダプタ

12VのACアダプタは秋月の超小型タイプのもの。小さいがこれで1Aまで取れる。

ニキシー管時計は最大(置き場所が明るいときの方が、ニキシー管を明るく表示するので多少電力が大きい)でも0.2A程度程度なので、十分余裕がある。

設置

リビングのスピーカの上に設置してみた様子。写真では部屋が明るく写っているが、実際はもう少し暗く、ニキシー管のオレンジ色の光がよい感じ。

長かったが1ヶ月半ほどでようやく完成。回路やプログラム作成より、ケース作りに手間と時間がかかった。

実はまだまだニキシー管や部品が残っているが、ケースのことを考えると気が重い(笑)

ニキシー管 時計諸元 表示形式 12時間/24時間表示切り替え

HH:MM (コロン点滅)精度 月差1秒以内 使用NIXIE管 IN-1 4本 明るさ調整 自動調整 バックアップ 10分程度(停電時ニキシー管消灯) サイズ 幅200×高さ65×奥行き120ミリ 消費電力 最大2.5W (12V ACアダプタ) 諸元

ロジック部の回路図と、 180V昇圧部の回路図、 及びプログラムソースです。いずれも無保証です。バグがあるかもしれません。

| Copyright (C) from Metal Woods 2009 |