|

本章についての読者の感想文と質問は次の章 「K220. Q&A温室効果、読者の感想文と質問」 に掲載してある。 |

| トップページへ | 研究指針の目次 |

目次

219.1 まえがき

219.2 温室効果と大気・地表面温度

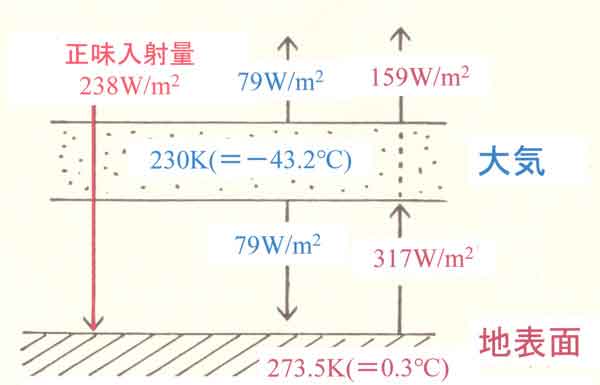

(1)地球平均の温度

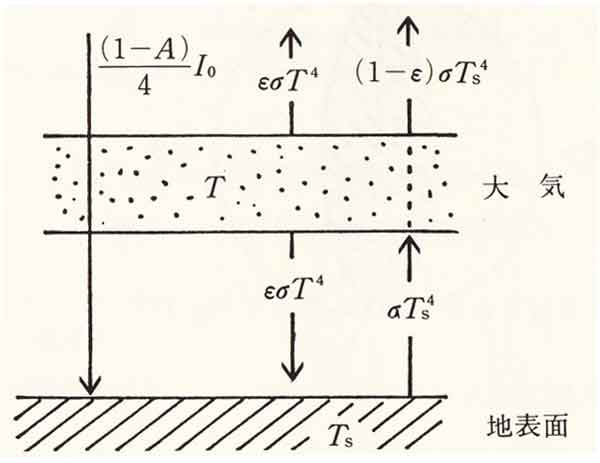

(2)温室効果、大気1層モデル

(3)多層モデルと気温の鉛直分布

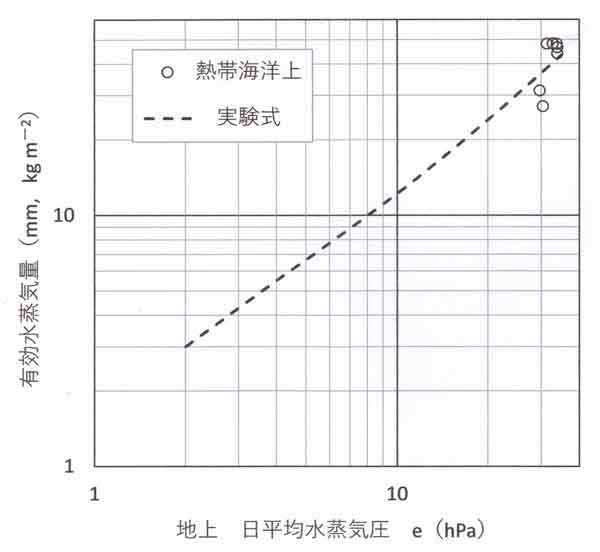

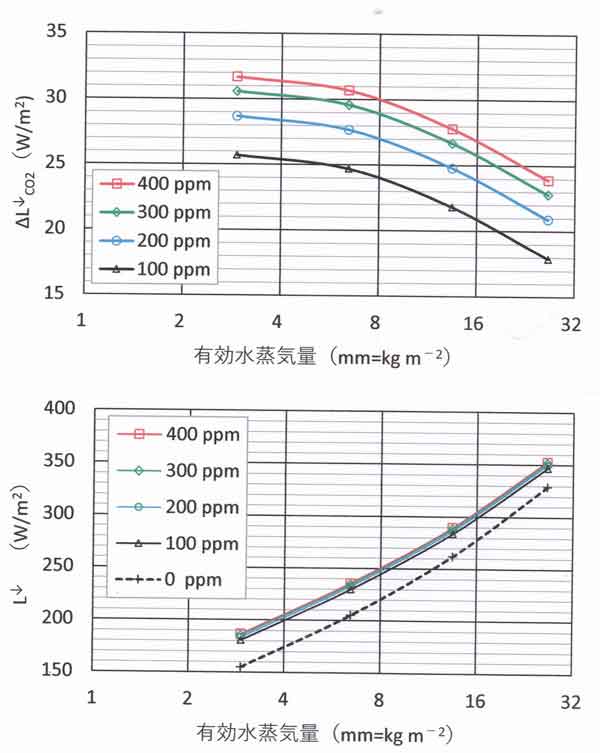

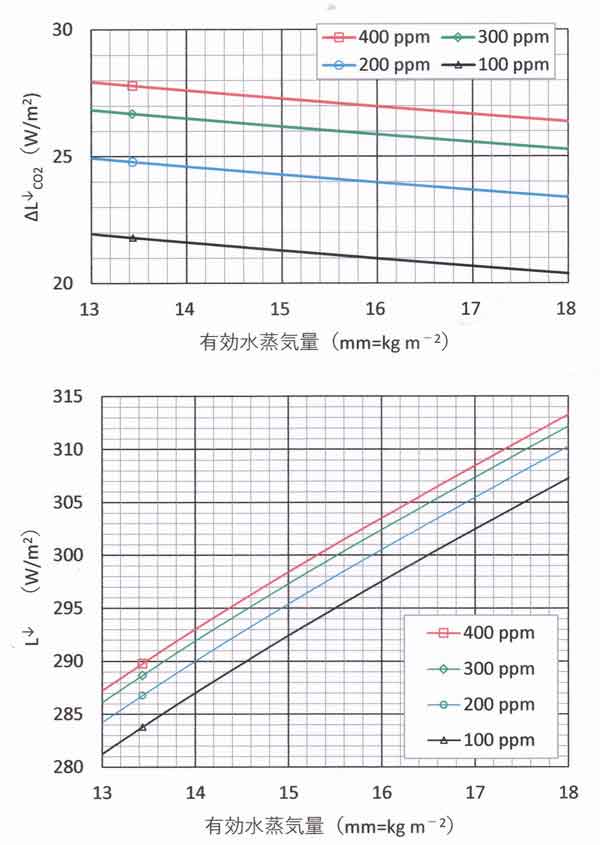

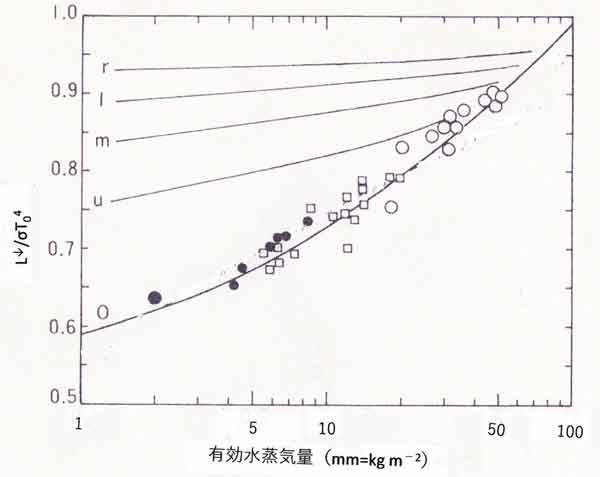

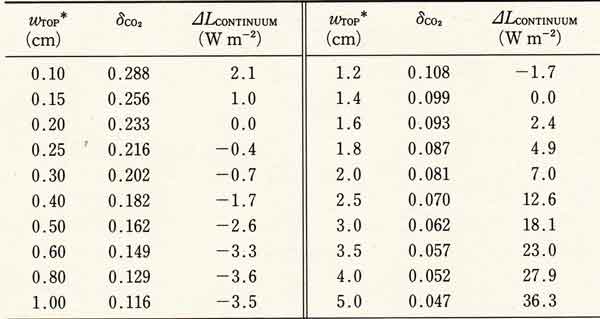

219.3 CO2濃度と地表面が受ける長波放射量

219.4 CO2濃度の増加と気候変化の原理

まとめ

付録

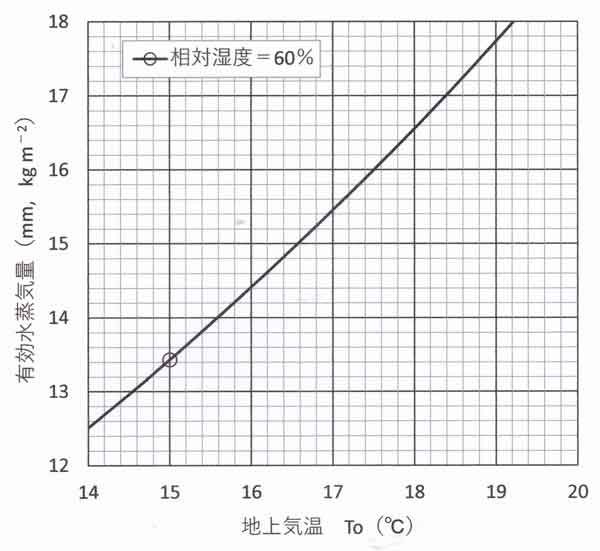

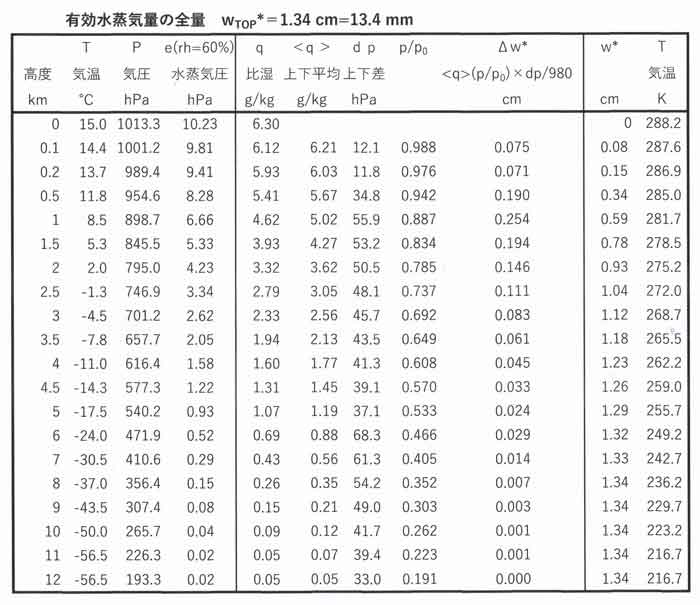

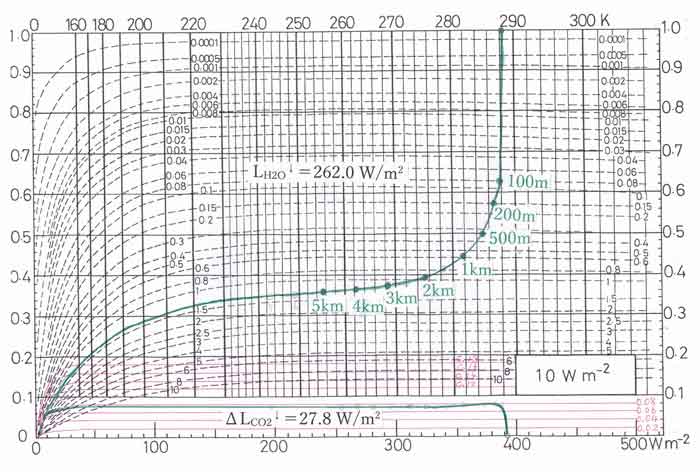

付録1 山本の放射図と利用方法

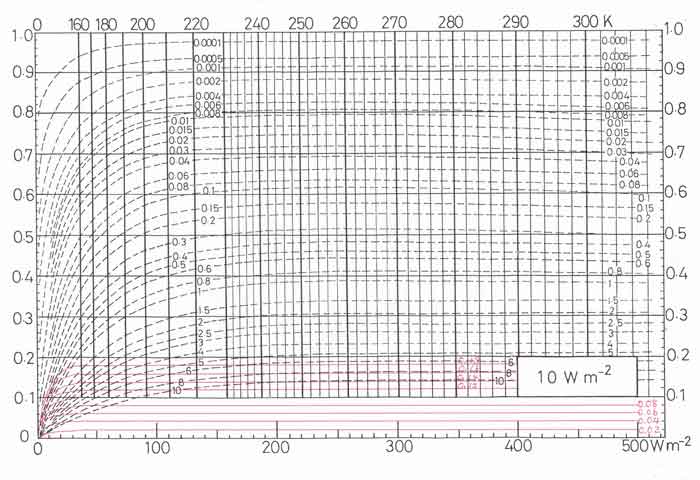

付録2 放射図の白図(W/m2 単位に書き換えた図)

付録3 地表面の熱収支計算

文献

| トップページへ | 研究指針の目次 |