川岸の風景

サラトフとボルゴグラードの間、ボルガ川の右岸に見つけた地層の露頭。写真ではあまりはっきりしないが、目立った褶曲や断層がなくほとんど水平方向の地層が何kmにもわたって続いていた。ロシアの大地がどのように形作られたのかという教材にさえなりそうな見事なもので、甲板に何十分も立ちつくして見とれてしまった。 (1997年8月撮影)

下の3枚は、サマーラとウソフカの間で撮ったもので、このような川岸がやはり何kmも続いていた。上の写真の露頭に比べると、雨風による侵食や植物の繁茂などによって。地層がはっきりとは見えにくくなっていることがわかる。 (2014年8月撮影)

|  |  |

川岸の風景

|  |  |

この3枚も、サラトフとボルゴグラードの間の右岸の風景。なだらかな草地がボルガの流れによって削り取られていることがわかる。

右端の写真は、私のお気に入りで、私が持つすべてのパソコンの壁紙に使っている。 (2014年8月撮影)

川岸の村

|  |  |

エニセイやレナなどシベリアの河川だと、寄港地と寄港地の間には何の集落も見ないということが珍しくないが、ボルガなどヨーロッパ部の河川では、そういうことは無い。岸に、こうした村々が次々と姿を現す。 (2014年8月撮影)

ヴィンノフカ

|  |  |

2014年の川旅のとき、ここでグリーン・ストップが予定されいていたが、船着き場の水深が足りないとかで、それは中止され、村の沖合を通過しただけだった。村には新しく綺麗な修道院ができていて、とても目立った。右端の写真が、船着き場。 (2014年8月撮影)

鉄橋

|  |

ロシアの大河に橋を架けるのは、なかなか大変。まず第一に川幅が広い。第二に冬季は凍結する。そして、第三には、川は重要な交通路だから、橋を架けることで船の航行を妨げてはならない。そういう訳で、両岸の間の往来には橋の代わりにダムの堰堤を使うなどしてなるべく橋は架けたくないのだが、人口密度の高いヨーロッパ部ではそうも言ってられなくて、船は時々こういう鉄橋の下をくぐることになる。 (2014年8月撮影)

夜の閘門

|  |

交通関係の業務は、陸海空を問わず、どこの国でもだいたいそうだが、閘門ももちろん24時間稼働している。 (2014年8月撮影)

ウソフカ (ゼリョーナヤ・アスタノフカ)

ロシアの河川クルーズの場合、スケジュールの中に「グリーン・ストップ(ゼリョーナヤ・アスタノフカ)」というのが組まれるのが通例のようだ。これは都市とか有名な観光地に上陸するのでなく、小さな村とか場合によってはもう人家も何もないようなところに船を泊めて、船主催のシャシリク(バーベキュー)パーティーのような催しをするかあるいはそれも無しに客が勝手に泳いだり釣りをしたり茸取りをしたりというもの。

95年のボルガの旅のときはボルガ・バルト水路のゴリツィでこのグリーン・ストップがあったが、今回のボルガの旅では往復ともサラトフ市のすぐ北のウソフカの岸辺に立ち寄った。この時は泳ぐ人がほとんどで、浜からちょっと奥にはいるともうすっかり静寂。よく見ると秋がもうすぐそこまできているのがわかる。 (1997年8月撮影)

|  |

|  |

これより下の6枚は、上の写真を撮ってから17年後の同じ場所でのグリーン・ストップの際に撮ったもの。その間に沿岸の大都市は急変貌したが、こういう場所は少しも変わっていないことがわかる。 (2014年8月撮影)

|  |  |

|  |  |

ボルガから見たサラトフ

サラトフ州の州都。ボルガ川を行く船上から市の岸辺を撮ったもの。 (2014年8月撮影)

サラトフ河港

| 河港とそのターミナルビル。 (上段:1997年8月,下段:2014年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る | |

|  |  |

ボルガにかかる橋 (サラトフ)

|  |

サラトフへ船が近づく時や、市の川べりを歩く時、真っ先に気づくのはボルガにかかる長大な橋だ。 (2014年8月撮影)

勝利の公園 (サラトフ)

|  |  |

|  | |

|  |  |

市の背後の小高い丘に、さきの大戦で亡くなったこの地方出身の多数の将兵を慰霊するための公園があり、そこから市街とボルガ川を望を望むことができる。モニュメントは、翔んで行く鶴のデザイン。 (2段目左端:1997年8月,その他:2014年8月撮影)

サボルナヤ広場付近 (サラトフ)

|  |  |

|  |  |

|  |  |

小説「何をなすべきか」を書いた作家チェルヌィシェフスキーはこのサラトフのあたりの出身で、広場に立つ銅像はその彼を記念したもの。また、この町にはエカテリーナⅡ世の時代からドイツ人が多く入植したと言われ、建物などドイツ風のものも見られる。中段左・中の写真はそのチェルヌィシェフスキー像のほぼ正面にある高等音楽院の建物だが、どう見てもロシア風ではない。 (上段左及び中段左:1997年8月,その他:2014年8月撮影)

街角 (サラトフ)

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

私が初めてこの町を訪ねた1997年夏はモスクワの850年祭の直前だったが、ここサラトフではサラトフ県発足200年の祝賀ムードがつくられていたた。最上段左の写真の横断幕には、そのお祝いの言葉が書かれている。1段目と2段目のそれぞれ右端の写真は、サーカスの建物で、再訪するまでの間にすっかり近代的な建物に建て替えられたことがわかる。 (1段目:1997年8月,2段目以下:2014年8月撮影)

小舟 (ボルガ川)

|  |  |

川面に浮かぶヨットやボート。 (2014年8月撮影)

太陽と月 (ボルガ川)

|  |  |

|  |

上段左は、朝日が昇るところ。同じく中・右は、夕陽が沈むところ。下段は、川面を照らす月。 (2014年8月撮影)

ボルゴグラード・ダム

ボルゴグラードの町の少し上流側にあるダム。 (2014年8月撮影)

ボルゴグラード河港

|  |  |

|  |  |

上段左は、ボルガに停泊している船から撮った未明のボルゴグラード河港。同中央は、同じ船から川の上流側を撮影したもの。上段右は河港のターミナルビル。下段左と中央の写真は河港の桟橋から町へ上がる階段。港町オデッサの階段のような雰囲気もあるがあそこほど高低差があるわけではない。同右は、その階段を登りきった所にある像。背景の建物に掲げられたレーニン勲章がかえってピッタリ似合っていると言える。 (下段左:1997年8月、その他:2014年8月撮影)

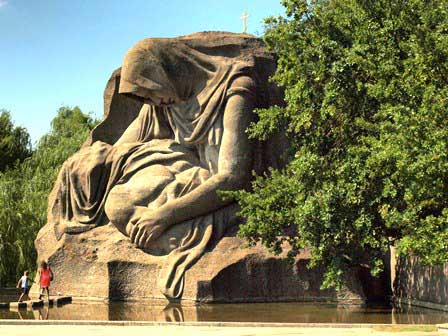

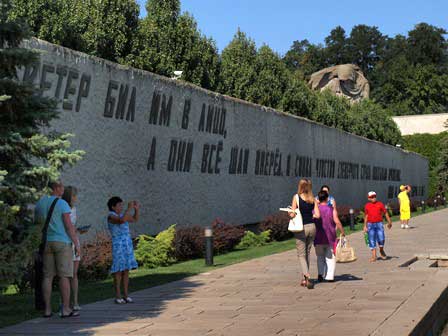

ママエフ・クルガン

第二次大戦のターニング・ポイントとなったスターリングラード戦で知られるボルゴグラード。2段式になったボルガの閘門を降りて船が市の中心部に近づくとまず目にはいるのが右岸のママエフの丘にそびえ立つ「母なる祖国の像」。独ソ両軍によって争奪が繰り返されたママイの丘にはほかにも多数のモニュメントがあり、また悲惨な戦争の記憶を風化させず平和を祈る「永遠の炎」もあってロシア軍兵士によって守られている。

二段目左はボルガを航行する船上から望遠レンズで撮った「祖国の像」。遠くからでもこんなによく見える大きさだ。四段目右は、像から遠くない所にある教会。おそらくソ連崩壊後に建てられたものだろう。

最下段は、この丘からの眺め。町全体がよく見渡せ、独ソ両軍がこの丘をめぐって熾烈な奪い合いをした理由がよくわかる。 (最上段及び2段目中央:1997年8月,その他:2014年8月撮影)

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |

製粉工場跡 (ボルゴグラード)

|  |

スターリングラード戦での激戦の跡として有名な製粉工場。これはボルガの川岸にある。ただ、広島の原爆ドームと同じように戦後50年の歳月を経て傷みもひどくなっているように思われた。実際、2014年に訪ねた時には、周囲を仮設の塀で囲んで修復工事中であった。 (左:1997年8月,右:2014年8月撮影)

スターリングラード戦記念館

|  |  |

製粉工場の背後にある白い円形の建物が記念館で、スターリングラード戦についての膨大な資料を展示している。左の写真は、ボルガ川からこの記念館と製粉工場跡を遠望したもの。右の像は、ジューコフ将軍。 (2014年8月撮影)

広島通り (ボルゴグラード)

| ボルゴグラードは同様に悲惨な戦争体験を持つ広島市と姉妹都市関係にあり、「広島通り」という名の通りが、写真のようにママエフの丘を望む位置にある。 (1997年8月撮影) |

|

平和を祈る (ボルゴグラード)

|

|

|

ボルゴグラード鉄道駅

|  |  |

上段左と中央の写真はボルゴグラードの駅舎正面。写真ではよくわからないが入り口の両側にも上方にも立派な彫刻があり、ことに上のがかわいい。それを撮ろうとしたのが下段の写真。ただ、工事中で足場ができていた。上段右の写真は駅舎の正面に置かれた輪舞する子ども達の像で、「バルマレイの泉」(あるいは、「子ども達のホロヴォート」)と呼ばれ、戦前にはこれと同じものが鉄道駅前にあった。狙撃手ザイツェフを主人公とするアメリカ映画「スターリングラード」にも出て来たので、見覚えのある人もいるだろう。アメリカの篤志家が資金を出して2013年に再建されたと聞いた。 (上段左:1997年8月,その他:2014年8月撮影)

街角 (ボルゴグラード)

|  |  |

|  |  |

|  | 左端は、ちょっと肩身の狭い思いをしている新しい教会。 左隣は、中央郵便局。 |

|  |  |

|  |  |

街角の風景。ロシアの他の都市と同じく、急速に現代化が進んでいて、ソ連時代の風情を残した建物と現代的な建物とが共存している。それにしても、4段目、5段目の写真を見るとわかるように、緑の多い町で、ふんだんにスペースを取ってそこに街路樹を植えている通りが幾つもある。最下段右端の写真は珍しい地下市電。駅の中がステンドグラスで飾られていたり、前の電車が出て行ってから何分経ったかという電光掲示があったりするのは地下鉄に似ているが、市電なのでプラットホームに入るのに改札はないし、車体はご覧の通りの市電型。 (最下段右端:1997年8月、その他:2014年8月撮影)

レーニン大通り (ボルゴグラード)

|  |  |

市の中心をボルガ川と平行に走る大通り。街路樹にはさまれたこの部分は歩道だが、その両外側を上り・下り方向の車線が走る。それにしても、大通りにこんなもの置いたりして、遊び心にあふれていると思いません? (2014年8月撮影)

河畔のプロムナード (ボルゴグラード)

|  |  |

| 川沿いの散歩道。ここも緑が多い。 次のページへ 目次へ戻る | |

ボルガ・ドン運河

ヴォルガ川とドン川を結ぶ運河。これの完成により、モスクワと黒海、言い換えれば地中海などの外洋と繋がるようになった。 (2014年8月撮影)

|  | 運河のボルゴグラード側の入口付近。 ボルガに向かって立つレーニン像を、私は モスクワ運河がヴォルガに合流するドゥブナと ここでしか見たことがない。 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |

運河のゲート。 |  |  |

|  ゲート脇の街路灯でさえ、一般の河川のとはひと味違って うんと気合いが入っているのがわかる。 | 運河の脇に教会があった。 |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

運河の岸

|  |

岸に放牧されている家畜。 (2014年8月撮影)

運河の渡し船

|  |

運河を通せば、それまで陸続きだった所は隔てられてしまう訳だが、だからと言って必要なところ所に全部橋を架ける訳にもいかないから、こうやって渡し船で行き来する。 (2014年8月撮影)

船着場 (イリヨーフカ)

イリヨーフカは、ボルガ・ドン運河がまもなくドン川と合流するという場所、ボルゴグラード側から見て運河最後の閘門の脇にある。写真は、その船着き場。 (2014年8月撮影)

運河案内 (イリヨーフカ)

船着き場の近くに、運河全体を示した看板があった。これを見ると、ボルガとドンをつなぐ狭い区間に何と13もの閘門があることがわかる。 (2014年8月撮影)

運河博物館 (イリヨーフカ)

|  |  |

ボルガ・ドン運河、ことにその建設に関する資料を展示している博物館。 (2014年8月撮影)

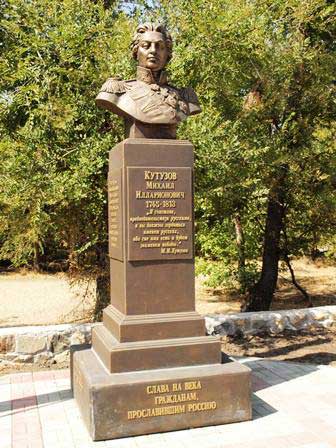

クトゥーゾフ像 (イリヨーフカ)

対ナポレオン戦争の時の司令官クトゥーゾフの像。この町にどういう所縁があるのかは知らない。 (2014年8月撮影)

レーニン像 (イリヨーフカ)

こちらは、まあ、格別の所縁がなくても、どこの村や町にもある。ところで、写真は掲載しないけれど、驚いたのは、ここにはスターリン像もあったことだ。私は、出生地のゴリ(グルジア)を除いては、ロシア及び旧ソ連の各地でスターリン像を見たことは一度もなかった。ところが、2014年にここイリヨーフカでスターリン像を見、さらに2017年にサハ共和国のミールヌィでも見た。復権しつつあるのだとしたら、恐ろしいことだ。 (2014年8月撮影)

バス停 (イリヨーフカ)

町の通りの風景。庇の下にベンチがあるのはバス停。 (2014年8月撮影)

幼稚園の園庭 (イリヨーフカ)

|  |

どの村や町でも、幼稚園はたいていこのようにカラフルなのがロシアの特徴と言えるかもしれない。右の写真では、立木に目玉のようなものが付いていて、木が生き物の顔のようにも見える。 (2014年8月撮影)

教会 (イリヨーフカ)

壁の十字架が無ければ教会とはわからない。正教のではなく、ロシアでは珍しいルター派プロテスタントの教会。 (2014年8月撮影)

戦没者慰霊の公園 (イリヨーフカ)

|  |  |

第二次世界大戦の戦没将兵を慰霊する公園。各地のと同様、永遠の炎の設備がある。ペテルブルクのピスカリョフ墓地にあるオリガ・ベルゴリツの詩の一節「誰一人忘れまい。何一つ忘れまい」が碑に貼り付けられいた。 (2014年8月撮影)

記念碑 (イリヨーフカ)

スターリングラードを攻撃していたドイツ主体の枢軸軍の包囲を図っていたソ連軍は、1942年11月23日、この地でその包囲の輪を閉じた。それを記念する巨大な碑が運河の脇にある。この2ヶ月余り後、パウルスの第6軍はソ連軍に降伏、これより半年近く前のミッドウェー海戦での日本海軍の大敗北と並んで、第二次世界大戦での決定的な転機となり、その後枢軸側は坂道を転げ落ちるように破滅への道をたどることになる。 (2014年8月撮影)

ドン川

|  |  |

|  |  |

|  |

ボルガ川と同様に、この川にもダムが設けられているので、川幅のうんと広いところとそうでもないところとがある。

最下段の写真は、左がドン川の日の出、右が同じく日の入り。 (2014年8月撮影)

船着場 (コンスタンチノフスク)

ドン河畔の町コンスタンチノフスクの船着場。船が着く日には、村の人が船着き場にやってきて食べ物やその他の品々を売る風景は、ドン川でなくても、ロシアのいろいろな河川で見ることができる。 (2014年8月撮影)

川岸 (コンスタンチノフスク)

|  |  |

町を流れるドン川。このあたりだと川幅が広くはないので、大河の雰囲気を感じさせず、大きな船が航行しているのを見て「あぁ、大きな川なんだ!」と気づくほど。町の人にとって、川岸は水浴場にもなっている。 (2014年8月撮影)

ブイ置き場 (コンスタンチノフスク)

川岸を歩いていたら、航路標識となる浮標(ブイ)が大量に転がっている所を見つけた。川に配置する前の置き場なのか、それとも製造・修理をする工場の敷地内なのかは不明。 (2014年8月撮影)

街角 (コンスタンチノフスク)

|  |  |

|  |  |

|  | 街角の風景。いたる所に花壇が整備されているのが、いかにもロシアの町らしい。 (2014年8月撮影) |

教会 (コンスタンチノフスク)

ロシア正教の教会。 (2014年8月撮影)

病院 (コンスタンチノフスク)

|  |

町内の病院。高層の建物は無く、広い敷地の中に幾棟もの建物があった。 (2014年8月撮影)

十月革命五十周年記念碑 (コンスタンチノフスク)

道路の真ん中に建てられていた。十月革命五十周年にあたる1967年に建造されたもの。 (2014年8月撮影)

戦没者慰霊碑 (コンスタンチノフスク)

|  |  |

こういう場所は、ロシアのどの町にもあるものだが、ここでは第二次世界大戦の戦没将兵と1920年頃の内戦に殉じた人たちが同じ場所で慰霊されている。

さらに、1986年のチェルノブイリ原発事故の際にその処理のために駆けつけて犠牲になった人たちへの慰霊碑もあった。このコンスタンチノフスク地区だけでこの人数だから、たしかに、それはもう「戦争」に匹敵すると言えるかもしれない。 (2014年8月撮影)

ドン川の岸辺

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

ドン川を行く船上から撮った岸辺の風景。いろいろな表情がある。2段目右の写真にあるキロポスト様のもの、数字の違うものを何度か見たが、いったいどこからの距離? もしかして、モスクワから? (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

閘門 (ドン川)

| ドン川の閘門の一つ。右は、ゲートの近くにあった何かの記念碑。 ゲートの飾りがコサックの姿になっていて、いかにもこの地方のらしい。 (2014年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |  | |

|  |  |

船着場 (スタロチェルカッスク)

ドン河畔の町。18世紀まで、ドン地方のコサックの中心地であったという。ただ、ドン川の洪水に度々苦しめられ、19世紀になって、その中心地としての機能はノヴォチェルカッスクに移転した。写真は、船着場の桟橋。 (2014年8月撮影)

博物館 (スタロチェルカッスク)

|  |  |

|  |  |

歴史博物館。当時の町の様子や人々の生活を伝える展示があった。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

街角 (スタロチェルカッスク)

|  |

|  |

街角の風景。入ってはみなかったけど、お洒落なカフェもあった。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

広場 (スタロチェルカッスク)

|  |

かつてはここで商品の取引が大々的に行われたという広場。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

戦没者慰霊碑 (スタロチェルカッスク)

さきの大戦の戦没者慰霊碑。 (2014年8月撮影)

教会 (スタロチェルカッスク)

|  |  |

町で見かけた教会。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

ロストフ・ナ・ダヌー

|  |

ドン川下流の大都市ロストフ・ナ・ダヌー。ドン川から見た景色。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

河港 (ロストフ・ナ・ダヌー)

|  |  |

ロストフ河港。ここから、アゾフ海、黒海を経て地中海に出られるから、国際貿易港でもある。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

市の入口 (ロストフ・ナ・ダヌー)

郊外から市に入る時の市境。ここからロストフの町だという大看板がある。 (2014年8月撮影)

内戦の記念碑 (ロストフ・ナ・ダヌー)

| 十月革命後の内戦の記念碑。 左は、上の大看板の場所にある。 1918年に闘った騎兵隊に捧げられている。 右の写真は、市の中心近くにあるが、詳細は不明。 (2014年8月撮影) 前のページへ 次のページへ 目次へ戻る |  |

街角 (ロストフ・ナ・ダヌー)

|  |  |

|  |  |

市の中心部の様子。左は、修復中の教会。 (2014年8月撮影)

劇場広場 (ロストフ・ナ・ダヌー)

|  |  |

「劇場広場」と呼ばれる広場。左の写真は、ゴーリキー・アカデミー・ドラマ劇場。中央の写真は、広場に面して建つ北カフカース鉄道管理局ビル。右の写真は、広場の中央に立つ何かのモニュメント、何のかは不明。 (2014年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

大学 (ロストフ・ナ・ダヌー)

工業技術大学の建物。正面にある頭部の銅像はY.ガガーリン。 (2014年8月撮影)

サーカス (ロストフ・ナ・ダヌー)

市中心部の大きな通りに面して建つサーカスの建物。他の都市と同様、サーカスの建物は立派だ。 (2014年8月撮影)

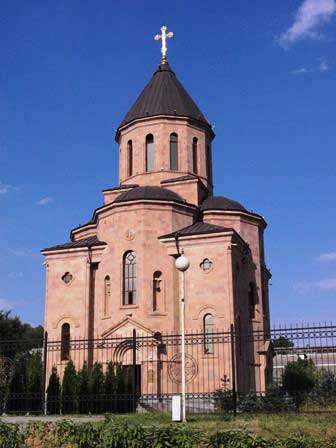

教会 (ロストフ・ナ・ダヌー)

ロシア正教ではなく、アルメニア正教の教会。この町には、クリミアから移住してきたアルメニア人が多く住んでいると聞いた。 (2014年8月撮影)

永遠の炎 (ロストフ・ナ・ダヌー)

さきの大戦での戦没者追悼の場。 (2014年8月撮影)

占領期の記憶 (ロストフ・ナ・ダヌー)

市内で見かけた記念碑。碑文は「あなたがたの英雄的な行いは、未来の世代の心の中に永遠に記憶される」という趣旨らしいが、ロシア各地のこの種のモニュメントはたいてい「1941~1945」(ヒトラーのソ連侵攻から大戦の終結まで)となっていることが多いのに、この碑は「1941~1943」となっている。この町に攻め入ったドイツ軍を一度は追い返したものの、その後占領されたという経緯があり、その占領期のことを言っているのかもしれない。 (2014年8月撮影)

ゴーリキー像 (ロストフ・ナ・ダヌー)

作家マクシム・ゴーリキーの像。ドン川に面して建つ。 (2014年8月撮影)

マルクス像 (ロストフ・ナ・ダヌー)

カール・マルクスの像。ソ連時代でも、国内にあったマルクス像の数はレーニン像に比べて断然少なかったように思う。 (2014年8月撮影)

郊外の団地 (ロストフ・ナ・ダヌー)

市の郊外、ドン川に面した場所に建つ集合住宅群。 (2014年8月撮影)

アストラハン

|  |  |

ボルガ川がカスピ海に注ぐデルタに近いアストラハンの町。16世紀までアストラハン汗国の首都であった。左の写真は市内の小公園「白鳥の湖」。実際に3羽ほどの白鳥が泳いでいた。遠方に見えるのがクレムリン。中央の写真はクレムリンの壁。右はクレムリンの中にあるウスペンスキー聖堂。 (1997年8月撮影)

アストラハン

|  |

クレムリンの門のそばにたつ塔と、その敷地の中にある教会。 (1997年8月撮影)

前のページへ 次のページへ 目次へ戻る

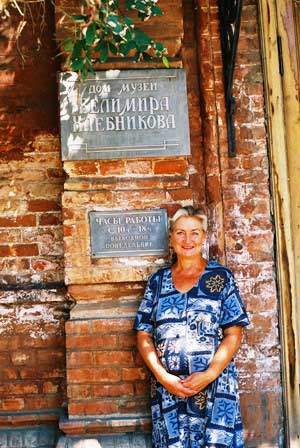

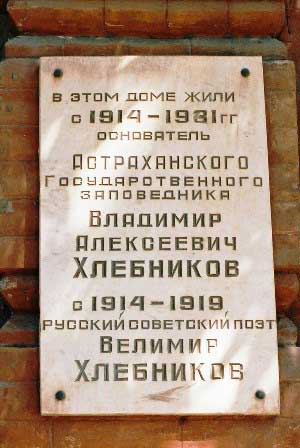

フレブニコフの家 (アストラハン)

|  |  |

詩人フレブニコフの住んでいた家がそのまま博物館になっている。市販の観光地図にも掲載されていないような博物館だが、日本からの来訪者は私が初めてというわけではなく、私を案内してくれた管理人はかつてここを訪れた「カメヤマイクオ」という日本人が置いていったという大きな折鶴を書斎から大事そうに取り出して見せてくれた。 (1997年8月撮影)

チェルヌィシェフスキーの家 (アストラハン)

|  |

レーニンをはじめ19世紀後半から20世紀はじめにかけてのロシアの青年やインテリゲンチャに大きな影響を与えたN・G・チェルヌィシェフスキーが20年にも及ぶシベリア流刑を解かれた後にしばらく住んでいた家。今は博物館になっている。シベリア流刑解除後もペテルブルクはもとより郷里のサラトフ県にも帰ることを許されず、北のアルハンゲリスクか南のアストラハンを選ぶように言われたのだという。で、彼は少しでも故郷に近いアストラハンを選んだのだそうだ。 (1997年8月撮影)

ウリヤーノフ氏の家 (アストラハン)

|  |

レーニンの父イリヤ・ウリヤーノフはアストラハン出身の人だそうで、彼の生家が博物館として残されている。また、同市のクレムリンの壁の外にある小公園にはイリヤ氏の像も置かれている。 (1997年8月撮影)