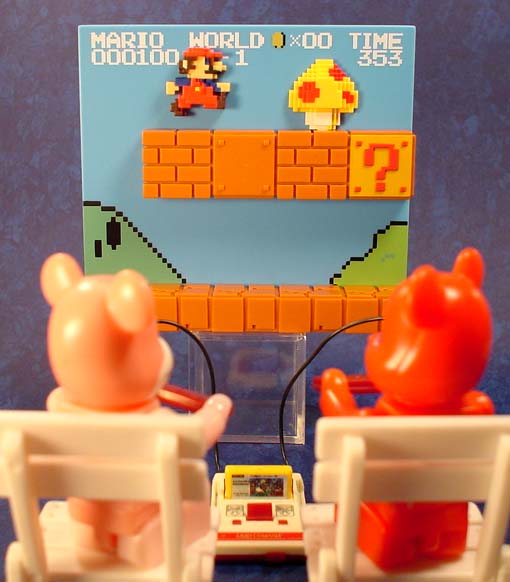

第127回 工房の 其処 と 此処 の 距離

「おっ、キノコが出たぞ!

1upのチャンスだぜ。」

「あっ、そ、そうだね。」

工房の食堂に、新しく大型液晶テレビが入ったのは、

先週の水曜日だ。

新しく出来た商店街のくじ引きで、くま女王さまが当てたのだ。

ただ、

工房の食堂にはアンテナの配線が来ていないため、もっぱらゲーム専用モニタになっていた。

「ね、ねぇ、甘栗くん。」

「う?」

「あのさ、甘栗くん。」

「なんだよ、よそ見しないでしっかりやれよ。」

「うん。 そうだけど。」

「えいっ、

ここで、きのこをとって、それから、3番目の土管に入って。」

「そうそう、そこのファイヤーバーに気をつけてな。」

「わかって、る、っ、あっ、って!」

「なんだよ、気を付けろって言ったのに。」

「ごめんなさい・・・・・・。」

「ねぇ、甘栗くん。」

「なんだよ。」

「あの、、その、、。」

「、、、、。 輝豸雄の事か。」

「う、うん。」

「気にするな。」

「えっ、でも、だって、。」

「俺たちが気にしたって仕方ないんだよ、、、。 だから、 気にするな。」

「でも、でも、でも、

もう3週間も帰ってないんだよ。」

「・・・・。」

「メロンの季節だって終わっちゃたし、桃だって、栗だって終わっちゃたし、

秋刀魚だって、茄子だって、紅葉饅頭だって、季節が終わっちゃうよ。

輝豸雄くん、帰ってくるって言ったじゃないか。」

「・・・・。」

「ねぇ、甘栗くんてばっ!」

次から次へと繰り出される麝弐猪の問い掛けを、甘栗は黙って聞いていた。

やがて、麝弐猪の口からも、何も出て来なくなった。

そのあまりの静けさに、麝弐猪は甘栗を見た。

モニタを眺める彼の横顔は泣いている様にも、笑っている様にも見えた。

ずっと、麝弐猪は、その横顔を見ていた。

すぐ隣にいるのに、麝弐猪は甘栗に声がかけられなかった。

” すぐ其処にいるのに、、、。 甘栗くんが遠い所にいるような気がする ”

” 寂しいよ、甘栗くん。 哀しいよ、輝豸雄くん。 ”

” 此処に、此処に、輝豸雄くんがいたなら ”

麝弐猪の頬を涙が流れそうになった時、甘栗が沈黙を破った。

「なぁ、麝弐猪。」

「・・・・・・・・。」

「輝豸雄だって、帰って来たいんだよ。

栗だって、桃だって、秋刀魚だって、あいつの好物だもんな。」

「う、うん。」

「帰って来たいけど、今はまだ帰れないんだよ。」

「・・・・・。」

「心の距離は、物差しじゃ計れないんだよ。

輝豸雄は此処にはいない。其処にもいない。

でも、ココにはいるだろう、麝弐猪。」

そう言って、甘栗は自分の胸を指差した。

そして、ゆっくりと、麝弐猪の胸をさわった。

甘栗の手はとても暖かかった。

「お前の その気持ちは、其処にいる輝豸雄には届いているはずさ。 きっとな。」

甘栗は、そう言うと、食堂から出て行った。

一人残された麝弐猪は、甘栗の手の温もりを思い出しながらも、

溢れ出る涙を堪える事が出来なかった。

第128回に続く