秩父の大祭を訪れて、笠鉾・屋台から響く長胴太鼓の怒濤の迫力に、度肝を抜かれた人も多いことでしょう。ここでは、屋台町が秩父屋台囃子に使用する長胴太鼓(秩父では一般的に「大太鼓」と呼称しています。)についてご説明します。

秩父屋台囃子には、演奏者の日頃の努力や能力では遠く及ばない、演奏の善し悪しを決定づける要因があります。それは使用する楽器の一つ、大太鼓の完成度です。その大太鼓が具有する両面太鼓特有の「粘り」「胴鳴り」「うなり」、つまり余韻の長さが演奏を導くことになります。

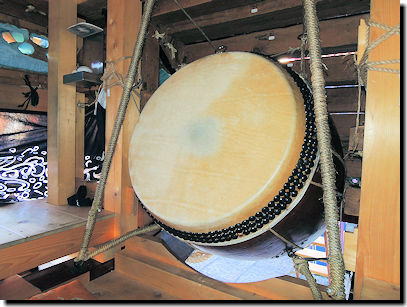

このような大太鼓と対峙した瞬間、唸りを上げる太鼓に呼応して、思いがけないフレーズが次から次へと浮かぶ。重苦しい苦悩から解放されて無我の境地に入る。それはまた、太鼓職人の技と心意気との共鳴の時でもあります〔写真右:昭和10(1935)年宮本卯之助商店製2尺〕。 このような大太鼓と対峙した瞬間、唸りを上げる太鼓に呼応して、思いがけないフレーズが次から次へと浮かぶ。重苦しい苦悩から解放されて無我の境地に入る。それはまた、太鼓職人の技と心意気との共鳴の時でもあります〔写真右:昭和10(1935)年宮本卯之助商店製2尺〕。

そうした大太鼓が練習会場に登場するや、その迫力に雰囲気は一変し、時に、神棚の供物はひっくり返り、電波時計は誤作動を始め、祭り本番の夜には、雪洞の火を消してしまいます。

しかし、そのような大太鼓に遭遇することは極めて希で、対面した時は、まさに至福の瞬間となる。小賢しい空虚な技術論など遠く及ばない、演奏者を次の高みへと引き上げるのです。

大祭当日、笠鉾・屋台の中で炸裂する怒濤の響き。その大太鼓は、一体どこで製造されたものなのでしょうか。

大祭当日、笠鉾・屋台の中で炸裂する怒濤の響き。その大太鼓は、一体どこで製造されたものなのでしょうか。

太鼓の製造に長い歴史と技術を積み重ねていたのが東京浅草です。

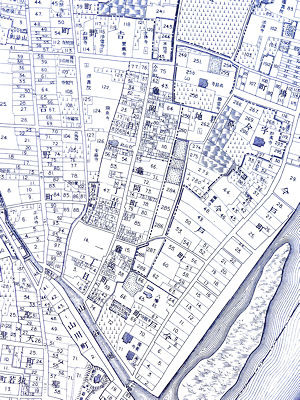

江戸期から明治期にかけて、浅草亀岡町(江戸期の浅草新町(しんちよう)。現在の台東区今戸)には、太鼓製造業者が集積していました。〔写真左:亀岡町「東京実測全図」明治19ー21年内務省地理局。〕浅草新町は古典落語『野ざらし』のサゲになる程、かつては、太鼓製造で知られた地区でした(この事実を知らない客を相手に、演者は予めマクラで解説します。)。

中でも、丸山三右衛門、髙橋又左衛門及び石垣孫市は、「三大太鼓師」と称され、江戸時代は江戸城御用達となっていました。やがて明治も終わる頃になると、3人の名前は人名録等から消え、製作した太鼓も、関東大震災と東京大空襲を経て多くが焼失し現存する太鼓は希少となり、今や、その名を記憶する人は殆どいなくなりました。 中でも、丸山三右衛門、髙橋又左衛門及び石垣孫市は、「三大太鼓師」と称され、江戸時代は江戸城御用達となっていました。やがて明治も終わる頃になると、3人の名前は人名録等から消え、製作した太鼓も、関東大震災と東京大空襲を経て多くが焼失し現存する太鼓は希少となり、今や、その名を記憶する人は殆どいなくなりました。

浅草の太鼓製造業者と屋台町との関係は古く、今でも、収蔵庫の奥にある古い大太鼓の胴をよく見ると、「御太鼓師 丸山三右衛門」の焼印を確認することが出来ます〔写真右〕。江戸の丸山三右衛門製作の太鼓です。

一方、大宮町(大正5(1916)年秩父町に町名変更)の北に隣接する原谷村大字大野原に「中島佐之吉(中島太鼓)」という太鼓製造業者があり、明治以降、屋台町の多くはこの業者から太鼓を調達していました(明治12(1879)年中村2尺〔写真左〕、明治26(1893)年中町1尺8寸など)。 一方、大宮町(大正5(1916)年秩父町に町名変更)の北に隣接する原谷村大字大野原に「中島佐之吉(中島太鼓)」という太鼓製造業者があり、明治以降、屋台町の多くはこの業者から太鼓を調達していました(明治12(1879)年中村2尺〔写真左〕、明治26(1893)年中町1尺8寸など)。

そうした中、下郷は、明治26(1893)年、当時業界トップの太鼓師である石垣孫市から2尺の長胴太鼓を買い入れたのでした〔写真右〕。 そうした中、下郷は、明治26(1893)年、当時業界トップの太鼓師である石垣孫市から2尺の長胴太鼓を買い入れたのでした〔写真右〕。

この時代、屋台町が地元秩父の中島太鼓ではなく、浅草亀岡町の石垣孫市から購入するなど極めて異例であり、画期的な出来事でした。

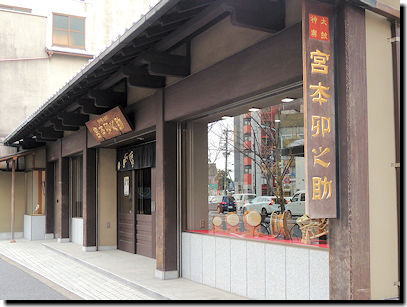

昭和に入ると、屋台町では、浅草亀岡町の「南部屋五郎右衛門(元禄2年創業)」〔写真左〕や浅草聖天町(現台東区浅草六丁目)の「宮本卯之助商店(文久元年創業)」〔写真右下〕で製造された太鼓を使用するようになります。 昭和に入ると、屋台町では、浅草亀岡町の「南部屋五郎右衛門(元禄2年創業)」〔写真左〕や浅草聖天町(現台東区浅草六丁目)の「宮本卯之助商店(文久元年創業)」〔写真右下〕で製造された太鼓を使用するようになります。

昭和20(1945)年3月10日未明の東京大空襲。焼夷弾の炎は、浅草をのみ込み、一帯を焼き尽くしましたが、太鼓の製造は終戦後、すぐに復活を遂げ、この両雄が秩父の大祭で並び立っていました。 昭和20(1945)年3月10日未明の東京大空襲。焼夷弾の炎は、浅草をのみ込み、一帯を焼き尽くしましたが、太鼓の製造は終戦後、すぐに復活を遂げ、この両雄が秩父の大祭で並び立っていました。

やがて、昭和も終わる頃になると、かつて圧倒的なシェアを誇った「南部屋五郎右衛門」も、次第に屋台町との取引はなくなり、代わって埼玉県内の業者が一部で参入するようになりました。

石垣孫市とは、丸山三右衛門、髙橋又左衛門と並ぶ江戸の三大太鼓師の一人。 石垣孫市とは、丸山三右衛門、髙橋又左衛門と並ぶ江戸の三大太鼓師の一人。

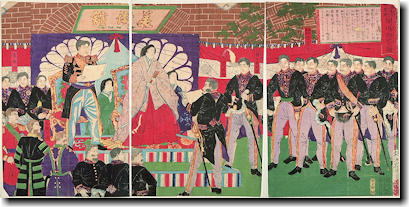

石垣孫市(江戸城御用達。「孫市」は太鼓師の石垣家が世襲していた通称)は、明治10(1877)年の内国勧業博覧会から同15年の第二回、同23年の第三回と3回連続で出品し(第1回は単独。第2回は外に髙橋又左衛門。第3回は外に南部屋石渡五郎右衛門)、第2回で「有功賞牌」、第3回で「三等有功賞」を受賞するなど、業界トップの太鼓師でした。(写真右:内国勧業博覧会開場御式の図)。

しかし、明治も終わる頃、石垣孫市の名前は人名録等から消え、石垣孫市製作の太鼓も、関東大震災と東京大空襲を経て多くが焼失し、現存する例は極めて希となりました。

現存する石垣孫市の三つの長胴太鼓を見てみましょう。

土浦城本丸櫓門の楼上に置かれ、城下に時刻を知らせた土浦城櫓門の長胴太鼓(写真下左:明和7(1770)年製作:土浦市文化財(歴史資料))。猿若町三座の一つ市村座で歌舞伎の下座音楽に使用された浅草猿若町市村座の長胴太鼓(写真下中:明治11(1878)年製作:台東区有形文化財)。そして、秩父大祭で下郷笠鉾の巡行を盛り上げた秩父下郷の長胴太鼓(写真下右:明治26(1893)年買入:秩父市文化財無指定)。

これら3台は、まさしく『石垣孫市三大長胴太鼓』と言うべきです。

前2者が地元自治体の文化財指定を受けて補修も済み、寄託により一般公開されているのに対して、下郷だけは文化財指定も補修もなく経年劣化が進みます。地元行政の姿勢の違いが際立ちます。

明治26(1893)年11月28日夜、下郷のならしで長胴太鼓が破損しました。下郷一同は集議の上買入を決し、同夜、総代として4名が出発。向かった先は、浅草亀岡町の江戸太鼓の第一人者、石垣孫市でした(『祭禮諸事控』)。買入から130年以上も経てば、欅の胴は経年劣化が進み、いずれは損壊も不可避の現状でした。 明治26(1893)年11月28日夜、下郷のならしで長胴太鼓が破損しました。下郷一同は集議の上買入を決し、同夜、総代として4名が出発。向かった先は、浅草亀岡町の江戸太鼓の第一人者、石垣孫市でした(『祭禮諸事控』)。買入から130年以上も経てば、欅の胴は経年劣化が進み、いずれは損壊も不可避の現状でした。

対処すべきことは二つ。 対処すべきことは二つ。

一つ目は、胴のひび割れや歪みを補修し、132年の間、秩父の祭り文化を支えてきた太鼓を「歴史資料」として後世に末永く残すことです。しかし、秩父市の文化財保護行政に自らの業務への自覚がなく、このようなことは、到底望むべくもありません。

二つ目は、この長胴太鼓を復元することです(写真右上:復元太鼓胴)。こちらは、行政の不在をよそに、下郷笠鉾保存会が立ち上がりました。

令和7(2025)年5月、浅草・宮本卯之助商店と復元製作の委託契約締結。奇跡的な赤身の「荒胴」(原木を臼状にしたもの)が発見されたのをはじめ、復元作業は順調に進捗し、同年10月、遂に復元が完了し11月には長胴太鼓が引き渡されたのでした(写真左上:【左】現長胴太鼓・【右】復元長胴太鼓.).。そして迎えた令和7年12月3日の大祭。下郷笠鉾に吊り込まれたその長胴太鼓の迫力は、下郷笠鉾の巡行を大いに盛り上げ、周囲を圧倒する響きで聞く者を魅了しました。132年の時を経て、石垣孫市が秩父の街に蘇った日でした(写真右:吊り込まれた長胴太鼓)。 令和7(2025)年5月、浅草・宮本卯之助商店と復元製作の委託契約締結。奇跡的な赤身の「荒胴」(原木を臼状にしたもの)が発見されたのをはじめ、復元作業は順調に進捗し、同年10月、遂に復元が完了し11月には長胴太鼓が引き渡されたのでした(写真左上:【左】現長胴太鼓・【右】復元長胴太鼓.).。そして迎えた令和7年12月3日の大祭。下郷笠鉾に吊り込まれたその長胴太鼓の迫力は、下郷笠鉾の巡行を大いに盛り上げ、周囲を圧倒する響きで聞く者を魅了しました。132年の時を経て、石垣孫市が秩父の街に蘇った日でした(写真右:吊り込まれた長胴太鼓)。

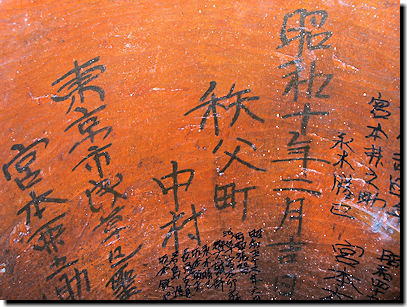

私たちは、その大太鼓の製造以来、今日至る経緯を胴の裏側に記された「墨書(すみがき)」で知ることが出来ます。 私たちは、その大太鼓の製造以来、今日至る経緯を胴の裏側に記された「墨書(すみがき)」で知ることが出来ます。

山から切り出された欅の原木は、荒胴に加工された後、長年の自然乾燥を経て、胴に仕上げられます。完成した胴に皮が張られると、大太鼓の完成です。それは、まさに太鼓に命が吹き込まれ、これから百年以上にわたる太鼓の生涯が始まる瞬間でもあります。

新調された大太鼓は、祭りで大事に使用されますが、大太鼓は力の限り叩くためのもの。皮は消耗品で、一定期間使用すれば破れます。破れた大太鼓は、工場の張り場に持ち込まれて、張り替え作業が行われます。そしてまた使用され、皮が破れ、張り替え、使用。その繰り返しです。

新調や張り替え作業の都度、施工の期日、業者名、職人の氏名が胴の裏側に墨書きされます。張り替えで皮を剥がす時に現れる墨書は、私たちに、新調から始まる「太鼓の履歴」を教えてくれるのです〔写真左:大太鼓の墨書〕。

隅田川に架かる言問橋近くの宮本卯之助商店の本社裏手にある「張り場」。職人達が自ら皮づくりの工程を仕上げた皮の中から、さらに、選りすぐった皮を張っていく。

その現場に立ち会っていると、秩父の祭り文化が、実は、江戸の太鼓職人の鍛えられた伝統の技に支えられていることや、聞く者の心を揺さぶり、魅了する重厚な太鼓の響きも、太鼓職人の高い技術と弛まぬ工夫、心意気が造り出していることがわかります。 その現場に立ち会っていると、秩父の祭り文化が、実は、江戸の太鼓職人の鍛えられた伝統の技に支えられていることや、聞く者の心を揺さぶり、魅了する重厚な太鼓の響きも、太鼓職人の高い技術と弛まぬ工夫、心意気が造り出していることがわかります。

秩父屋台囃子は、浅草の太鼓職人と秩父の太鼓の叩き手が互いの技を認めながら、強い絆の基に形作られたといっても過言ではありません〔写真右:太鼓職人・宮本卯之助商店

坂本敏夫さん〕。

秩父の祭り文化と浅草の太鼓製造業者。両者の付き合いは、関東大震災や第二次世界大戦の戦禍などの苦難の時を越えて、今日まで途絶えることはありませんでした。

太鼓づくりの技の継承は、太鼓製造業者の確固たる信念と責任で初めて成し遂げられます。経営者にも太鼓職人にも、世代交代の時期は必ずやって来ます。失敗すれば、100年がかりで築き上げた信頼も、失墜するのは一瞬です。一方で、祭りや太鼓を取り巻く情勢の浮き沈みも不可避で、経営の厳しい時期がやって来ることもあるでしょう。 太鼓づくりの技の継承は、太鼓製造業者の確固たる信念と責任で初めて成し遂げられます。経営者にも太鼓職人にも、世代交代の時期は必ずやって来ます。失敗すれば、100年がかりで築き上げた信頼も、失墜するのは一瞬です。一方で、祭りや太鼓を取り巻く情勢の浮き沈みも不可避で、経営の厳しい時期がやって来ることもあるでしょう。

それでも、これまでに培った太鼓づくりの技は、今後も途切れさせることなく次に繋いで欲しい。演奏する側の切なる願いです〔写真左:隅田川〕。

・【参考文献】

中村知夫「浅草の太鼓製造~その創始からの軌跡、そして秩父へ~」

『埼玉民俗第48号(令和5年3月31日発行)』)

・【協力:太鼓館(東京都台東区)】

|