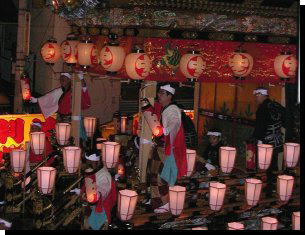

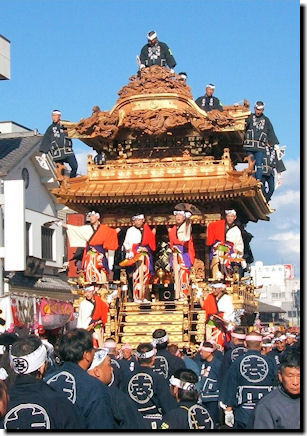

�@�������䚒�q�́A��ʌ������n���ɍL�����z���A���ꂼ��̒n��œ`������A�������ʼn��t������Ղ蚒�q�ł��B �@�������䚒�q�́A��ʌ������n���ɍL�����z���A���ꂼ��̒n��œ`������A�������ʼn��t������Ղ蚒�q�ł��B�@���͂̎R�X�ɐ�̎c��t�܂��R�����t�Ղ��Ɏn�܂�A�~�蒍���䎞�J�̒��A�n��̐l�X���͂����킹�Ċ}�g�̉g�s�Ɋ��𗬂��čՂ� �i�ʐ^�E�F�ȒJ�̋_���j�B �@�F�Â��n�߂��X�̌������ɔ�����悤�ȐL�����H�Ղ�B �@�ǂ̍Ղ�ł��������䚒�q�́A�����܂ŗ͋����A�Ղ肪�����ɏZ�ސl�X�̐S���x���A�S�������J�ƂȂ��Ă��܂��B�������ɕ������Ă����������䚒�q�����X�ɋߕt���A�悤�₭�p���������}�g�E���䂪�n��̐l�X�ɉg����ė���B���������̒����̏�i�ł��B  �@�����Č}�����~�Ղ��B�����_�З��Ղ́A�u��������v�Ƃ��Ēm���A���̓����A�Q����}�g�ƂS��������̉g�s���ɉ��t����钁�����䚒�q�i�ȉ��u���䚒�q�v�Ƃ����܂��B�j�́A���̏��s��グ�A���͂����|����d���ȋ����������҂̐S��h���Ԃ�܂��i�ʐ^�F���j�B �@�����Č}�����~�Ղ��B�����_�З��Ղ́A�u��������v�Ƃ��Ēm���A���̓����A�Q����}�g�ƂS��������̉g�s���ɉ��t����钁�����䚒�q�i�ȉ��u���䚒�q�v�Ƃ����܂��B�j�́A���̏��s��グ�A���͂����|����d���ȋ����������҂̐S��h���Ԃ�܂��i�ʐ^�F���j�B�@���Ղ̊��Ԃ́A���N�P�Q���P������U���܂łł����A�U��̊}�g�E���䂪������čՂ�ɓo�ꂷ��̂́A�P�Q���R���ł��B���̓��́A���W�������痂�������̂R���߂��܂ŁA�}�g�Ɖ��䂪�����s�̒��S�s�X�n���g�s����A���N�Q�O���l�O��̌����q�œ��킢�܂��B �@�}�g�E����P�䓖����̉g�s�Ɍg���l���́A���悻�P�O�O�l����P�T�O�l�B���䚒�q�͊}�g�E���䂪�g�s�����ԁA�r��邱�ƂȂ����t����A�g����̎m�C���ە����A�C��������ɂ��܂��B �@��������́A���Ղ̓����A���s����}�g�E����̒��ʼn��t����钁�����䚒�q�ɂ��āA���������ĎQ��܂��B  �@�������䚒�q�����t�́A�}�g�ł͍����⍘�x�ւɈ͂܂ꂽ�y��̒��ŁA����ł͕������̉��ƌ㖋�ň͂܂ꂽ�y���̒��ōs���܂��B���䚒�q�����t����l�q�́A�}�g�E����Ƃ��A�O�����猩�邱�Ƃ͂ł��܂���B �@�������䚒�q�����t�́A�}�g�ł͍����⍘�x�ւɈ͂܂ꂽ�y��̒��ŁA����ł͕������̉��ƌ㖋�ň͂܂ꂽ�y���̒��ōs���܂��B���䚒�q�����t����l�q�́A�}�g�E����Ƃ��A�O�����猩�邱�Ƃ͂ł��܂���B�@���䚒�q�Ɏg�p�����y��̕Ґ��́A�呾���i�������� ���a�Q�ځj�P�A�������i�������� �Q���|�����͂R���|���j�S���͂R�A���i���ށj�P�A�J�i�J �V���Q�{���q���͂R�{���q�j�P�ł��B �@�y��̔z�u�́A�}�g�̏ꍇ�A�y������O���̓o��������̋�Ԃɑ呾�ۂ���Œ݂荞�܂�A���̌���ɂS�̏����ۂ��c�P��ɐ����ɕ��ׂĐݒu����܂��B����A����ł́A�������̊y�����ɁA�呾�ۂ��i�s�����̌��������Đݒu����A���̉��ɂR�̏����ۂ��P��ɕ��ׂĐݒu����܂��B  �@���䚒�q�́A�P�Ȃ�呾�ۂ̓Ƒt�ł͂Ȃ��A�呾�ہE�����ہE�J�E�ނ̊y�퓯�m���|�������Ƌ����̒��ŏ��߂Đ��藧���܂��B������A�J�Əނ̉��t�́A���Ղ̊}�g�E����ł́A��ɑ��ۂƓ����ꏊ�ōs���܂��B �@���䚒�q�́A�P�Ȃ�呾�ۂ̓Ƒt�ł͂Ȃ��A�呾�ہE�����ہE�J�E�ނ̊y�퓯�m���|�������Ƌ����̒��ŏ��߂Đ��藧���܂��B������A�J�Əނ̉��t�́A���Ղ̊}�g�E����ł́A��ɑ��ۂƓ����ꏊ�ōs���܂��B�@���ɁA���䚒�q�̉��t�𐬗�������̂ɁA�J�̖����͋ɂ߂ďd�v�ł��B �@�J�̖��l�ɂ�����A�呾�ۂ��x����A���ďグ���A�ȑz�𑀂��A�����S�n�ő��ۂƑΛ�����B�t�ɁA�t�قȓJ�ɂ�����A���䚒�q�͑䖳���ɂȂ�܂��B�|�������Ƌ��������t�𐬗�������B������A�J���}�g�E����̊O�ŕ����ĉ��t���邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��B �@���䚒�q�̉��t�̂��߂Ɋ}�g�E����Ɉ�x�ɏ�荞�ސl���́A�}�g�E����Ƃ��ɂP�T�l����Q�O�l�O��ł��B������Ԃł̉��t�ƌ����܂����A�@���肪�v���蝛�i���j��U�艺�낷�̂��\���ȃX�y�[�X������܂��B���̂ق��ɁA���v�����g�s�����}�g�E����̊O�ōT���Ă��܂��B  �@�������䚒�q���Ȗ��́A�}�g�E���䂪�O�i����Ƃ��A�呾�ۂɂ���ĉ��t�����u���䚒�q�v�i�ʏ�u�呾�ہv�Ƃ����B�j�ƁA�}�g�E����̕����]�� �i�u�M���v�Ƃ������@��p����B�j�̎��ɁA�����ۂ̂����A��ԑ呾�ۂɋ߂����ۂʼn��t�����u�ʓ����v�̂Q��ނł��B �@�������䚒�q���Ȗ��́A�}�g�E���䂪�O�i����Ƃ��A�呾�ۂɂ���ĉ��t�����u���䚒�q�v�i�ʏ�u�呾�ہv�Ƃ����B�j�ƁA�}�g�E����̕����]�� �i�u�M���v�Ƃ������@��p����B�j�̎��ɁA�����ۂ̂����A��ԑ呾�ۂɋ߂����ۂʼn��t�����u�ʓ����v�̂Q��ނł��B�@���䚒�q�̉��t�́A�����ۂ��u�e���e�b�P�E�e���e�b�P�v�Ƃ����S�ł̃��Y�������݁A���ꂪ���̊y��̊�{���Y���ƂȂ�܂��B���t�̃��|�h�͏I�n�呾�ۂ��s���āA����ɍ��킹�ēJ�Əނ����t����܂��B �@���t�̃��|�h�͏I�n�呾�ۂ��s���āA����ɍ��킹�ēJ�Əނ����t����܂��B�呾�ۂ͂P�l�ōs���A�̗͂̌��E�ƂȂ�Q�A�R���Ŏ��X�ƌ�ցB�����ۂ́A�S�l���͂R�l�������ɓ������Y����@���A�K�X��サ�܂�  �@�ʓ���̉��t�́A�����]���̍�Ƃ������ԁA�P�l�ōs���܂����A��Ǝ��Ԃ��������ꍇ�́A��O�I�ɂQ�l�ȏ�ōs�����Ƃ�����܂��B �@�ʓ���̉��t�́A�����]���̍�Ƃ������ԁA�P�l�ōs���܂����A��Ǝ��Ԃ��������ꍇ�́A��O�I�ɂQ�l�ȏ�ōs�����Ƃ�����܂��B�@�呾�ۂ��\���́A��܂��ɇ@�u�Ԃ����v�A�A�u��g�v�A�B�u���g�v�A�C�u�h�R���E�h�R���v�A�D�u�ł����݁v�A�E�u�Ԃ�����v����Ȃ�܂��B �@���䚒�q�̉��t�́A����ƁA�@���育�ƂɈႢ������܂����A���ɑ呾�ۂ̇D�u�ł����݁v�̕����ɑ傫������������܂��B �@�������䚒�q�́A���ɁA�呾�ۂ́A���t�҂̓Ƒt�I�ȗv�f�������A�@���肪���̏u�Ԃ̋�C�������āA�\�������� (�u�t���[�Y�v)�������őg�ݗ����āA����̉��䚒�q�����t���Ȃ���Ȃ�Ȃ�܂���B �@�����͈�u�̖�������߂��������Ȃ��ꔭ�����B���ꂱ�����������䚒�q�ł���A�@���肪�|�����Z�̕\�����̂��̂ƂȂ�܂��B �@�u���ɖL�x�ȃt���[�Y��@���ɑg�ݗ��Ă邩�B���䚒�q�̉��t�́A�@����̊�킪���͂ŕ����҂Ɏ������A�ْ��̎��ł�����̂ł��B �y�͂ݏo�������z �@���a�S�O�i�P�X�U�T�j�N�����삳�ꂽ�������䚒�q�̃��R�[�h������܂��B  �@�y�Y�i�̂��߁A�^���͈����A�Z���ԂɎ��߂邽�ߑ��x�������Ȃ��Ă��܂��B����ł��A�Đ�����Δ����I�ȏオ�߂����������A�������䚒�q���ς�邱�ƂȂ��p������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B �@�y�Y�i�̂��߁A�^���͈����A�Z���ԂɎ��߂邽�ߑ��x�������Ȃ��Ă��܂��B����ł��A�Đ�����Δ����I�ȏオ�߂����������A�������䚒�q���ς�邱�ƂȂ��p������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�@���䒬�ł́A��y��e�̐��ォ��K�������䚒�q��ς��邱�ƂȂ����Ɍq���܂��B���オ�����Ă��A��������Ǝ��Ɏp���ł���i�������j�ł��B �@���a�R�O�N��̒����~�n�⒁����ՁA�����āA�������䚒�q���t�̕��i�ƂƂ��ɂ��y���݂��������B�� ���� �y�������z�����s�ό��y�Y�i�����g�� �y�`���zLP 33 1/3 �\�m�V�[�g �y���t�z��t�� �y�t�ҁz�呾�ہF�ĉ�蠓W(����) �� �ʓ���F��������(����) �� �呾�ہF�������Y(�㒬)  �@���䚒�q�̒��ł́A���ɑ呾�ۂ̉��t�҂̓Ƒt�I�ȗv�f�������A�@����͂��̏u�Ԃ̋�C�������āA����̉��䚒�q���őg�ݗ��ĂāA���L���ȉ��t���s���܂��B �@���䚒�q�̒��ł́A���ɑ呾�ۂ̉��t�҂̓Ƒt�I�ȗv�f�������A�@����͂��̏u�Ԃ̋�C�������āA����̉��䚒�q���őg�ݗ��ĂāA���L���ȉ��t���s���܂��B�@����́A�呾�ہE�����ۥ�J�E�ނ��ꂼ��̂Ԃ��荇���ł�����A�Ղ�̏�ʏ�ʂŋ��L����u�Ԃ̘A���̒��ŁA�݂��Ɋ������������R�̏��Y�ł��B�܂��Ɂu�Ԃ����{���v�B���ꂱ�������䚒�q�̐_���ł���A���܂����^�ɛƂߍ��߂A���䚒�q�����䚒�q�łȂ��Ȃ�܂��B  �@�u���ۂƂ͎��ȕ\�����̂��̂ł͂Ȃ����낤���ƍl����悤�ɂȂ����B�i�����j���ۂ��������Ƃ��ɂ͗]�v�Ȃ��Ƃ͈�؍l����K�v���]�T���Ȃ��B�����̋Z�p�Ƃ������͈̂ӎ����Ȃ��Ƃ��r��̂��o���Ă��邪�A���ɑ呾�ۂł͎����̉��E���������E�ԥ�v���ƌ��������@��Ȃ̂ł���A�܂�͎��ȂƐ^���ʂ�����������R�̂��Ȃ����E���Ƃ�����B �@�u���ۂƂ͎��ȕ\�����̂��̂ł͂Ȃ����낤���ƍl����悤�ɂȂ����B�i�����j���ۂ��������Ƃ��ɂ͗]�v�Ȃ��Ƃ͈�؍l����K�v���]�T���Ȃ��B�����̋Z�p�Ƃ������͈̂ӎ����Ȃ��Ƃ��r��̂��o���Ă��邪�A���ɑ呾�ۂł͎����̉��E���������E�ԥ�v���ƌ��������@��Ȃ̂ł���A�܂�͎��ȂƐ^���ʂ�����������R�̂��Ȃ����E���Ƃ�����B�@���ہE�ށE�J�Ȃǂ̉������Ȃ̐��_�ƈ�v���鎞�i�������鎞�j�͌������܂���A�������ꂽ���ȂƏo����Ƃ��ł���B����������͂܂�Ȃ��ƂŁA�������x�ɂ��̂悤�ȏ�ԂɂȂ邱�Ƃ͓�����炱�����[�����͂��鐢�E�Ȃ̂ł��낤�B�v�i�_�ؗ��q�u�������䚒�q���猩�钁���̕����Ɛl�Ԍ`���v�i�w��ʖ�����R�O���x�����j�j  �@�呾�ۂɑΛ������@����̋�Y�Ɗ���������Ɍ�������Ă��܂��B �@�呾�ۂɑΛ������@����̋�Y�Ɗ���������Ɍ�������Ă��܂��B�@������Y����������A���䚒�q�̓`���҂���B�ւƓ��������͂ł��B �@�����Ŗ����̂������ۂɑ������邱�ƂȂǁA�N�ɂP�x�̍Ղ�̂P���ɂP�x���邩�Ȃ����B����ł��A�@����́A�N��E�o���N���ɊW�Ȃ��A��l�Y�ꂵ�ނ��炱���A����Ȃ鍂�݂ւƈ����グ����B���̂��Ƃ����o���邩�ۂ����A���̒@���肪���ꂩ�����B���Ă������A����Ƃ��A��ɂȂ��Ă�����Ȃ܂܂ŏI��邩�����肷�镪��_�ɂȂ�̂ł��B �y�͂ݏo�������z  �@�u������Ղ�����Ă����̂́A�l��ˏo�������ɂ݂�Ȃ��A�ƍl������l�̒m�b�̂��߂ł�����v�Ɖg�R�����Ƃ̍���z�ꂳ�� �@�u������Ղ�����Ă����̂́A�l��ˏo�������ɂ݂�Ȃ��A�ƍl������l�̒m�b�̂��߂ł�����v�Ɖg�R�����Ƃ̍���z�ꂳ���i�����Q�Q�i�Q�O�P�O�j�N�P�P���R�O���t�����V���j�B �@�m���ɁA�}�g�E����̉g�s������Ă��A�P�O�O�l���g����A�����ɏ���A���h�c�A����̍s��������ȂǁA�l�X�Ȗ�����S�����l�X�ɂ���ĉ^�s����A����ɁA�������x���鉮�䒬�̍\�����т�����܂��B �@�����̈�l��l���͂����킹�Ė��N�J��Ԃ��Ȃ���A���̐���Ɉ����p���ł����̂ł����āA�ˏo��������̌l�ɂ���ĉ���s�����s���Ă���̂ł͂���܂���B �@�܂��A�u�R�Ԃ̚�����͐��U��x�����v�Ƃ������܂莖��A�R�Ԃ����Ɍl�����Ȃ����Ɓv����ɋ������Ă��܂��B �@����s���̍\���v�f�̈�ł��鉮�䚒�q�B�u�ƌ��v��u���`�������v�𖼏��҂�����Ă��A����s�������l�X����ڂ݂��邱�Ƃ͂Ȃ��B���̗��R�͂���ȂƂ���ɂ���܂��B  �@�P�Q���R���̑�Փ����A�U��̊}�g�E����̒��Œ������䚒�q�����t���A�u������ �̉���s���v�̈�Ƃ��āA���̉��䒬�ɂ����鉮�䚒�q�������܂Ōp�����Ă����̂��A���߁i�Ȃ������j�A�����i���������j�A�{�n�i�݂₶�j�A�㒬�i���݂܂��j�A�����i�Ȃ��܂��j�A�{���i���Ƃ܂��j�̘Z����̑��ۘA�ł��i�u�Z�Z����₵�ۑ���v�i�Z�Z�ɒ���j�̖��̂́A���a�T�Q�N�R���Q�X���̍�ʌ��w�薳�`�����������Ɏw��̍ہA�u�ی�c�́v�Ƃ��ď��߂Ďg�p����܂������A���̌�A�蒅���Ă��܂���B�j

�B �@�P�Q���R���̑�Փ����A�U��̊}�g�E����̒��Œ������䚒�q�����t���A�u������ �̉���s���v�̈�Ƃ��āA���̉��䒬�ɂ����鉮�䚒�q�������܂Ōp�����Ă����̂��A���߁i�Ȃ������j�A�����i���������j�A�{�n�i�݂₶�j�A�㒬�i���݂܂��j�A�����i�Ȃ��܂��j�A�{���i���Ƃ܂��j�̘Z����̑��ۘA�ł��i�u�Z�Z����₵�ۑ���v�i�Z�Z�ɒ���j�̖��̂́A���a�T�Q�N�R���Q�X���̍�ʌ��w�薳�`�����������Ɏw��̍ہA�u�ی�c�́v�Ƃ��ď��߂Ďg�p����܂������A���̌�A�蒅���Ă��܂���B�j

�B�@���ꂼ��̑��ۘA�́A���䒬�ɂ�����n�ʂ�l���A�N��\���Ȃǂ́A���̒���̗��j�I�o�܂�l���K�͓��ɂ��啝�ɈقȂ��Ă��܂����A�\�������o�[�́A��{�I�ɉ��䒬����\�����鐢�т̒j�q�ł���A�����͏��w�Z��w�N�̍�����Q�����܂��B �@���āA�ꕔ�̒���ł́A����̋������̓���̐��т���e�q�A�Z�킪���ۘA�ɎQ�����Ă��܂������A���́A�����������I�ȉƌn�I�W�c�̐��i�͂Ȃ��Ȃ�A����̂��ׂĂ̍\�����ɊJ���ꂽ�`���c���ɂȂ��Ă��܂��B �@���������A���䚒�q�̓`�������P�ȂǂȂ��A�e�q�ł̎Q���͂����Ă��A�ނ����ł��B  �@���䒬��ɂ́A���̒���̉��䚒�q�̐ӔC�҂Ƃ��āA�u���ے��v�Ƃ�����E���u����Ă��܂��B�u���ے��v�̎�Ȗ����́A�u�Ȃ炵�v�ƌĂ��Ղ�O�̉��䚒�q�̗��K��̓����A�瓖���̊}�g�E����ɂ����鉮�䚒�q�̎w�����͂��߁A�����̑��ۘA�̉^�c�̎��܂Ƃ߂ȂǁA���Y���䒬�̍�s���̖�E�Ƃ��ďd�v�Ȗ������ʂ����܂��B �@���䒬��ɂ́A���̒���̉��䚒�q�̐ӔC�҂Ƃ��āA�u���ے��v�Ƃ�����E���u����Ă��܂��B�u���ے��v�̎�Ȗ����́A�u�Ȃ炵�v�ƌĂ��Ղ�O�̉��䚒�q�̗��K��̓����A�瓖���̊}�g�E����ɂ����鉮�䚒�q�̎w�����͂��߁A�����̑��ۘA�̉^�c�̎��܂Ƃ߂ȂǁA���Y���䒬�̍�s���̖�E�Ƃ��ďd�v�Ȗ������ʂ����܂��B�@��Փ����A�}�g�E����̒��ʼn��t����鉮�䚒�q�́A�Z�̉��䒬���ꂼ��̑��ۘA�ɂ����āA�Â�����X�ɓ`�����ꂽ���̂ł���A���䒬���Ƃ̉��䚒�q�̓`���������Ɏp����Ă��܂��B ���߂́������� �y�͂ݏo�������z  �@���a�Q�U�i�P�X�T�P�j�N���璁�����H��c���ɂ��A�u�������H���v�����Ղ̊��Ԓ��ɍs����悤�ɂȂ�A���̍Â����̈�Ƃ��āA�u�����S���������䚒�q�R���N�[���v�����N�P�Q���U���ߌ�P�����璁���_�А_�y�a�ŁA���_���i���F�쒬�j����A���ق��P�O�g���Q�����ĊJ�Â���܂����B

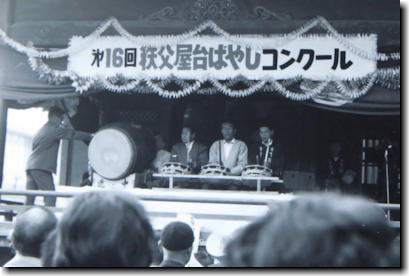

�@���a�Q�U�i�P�X�T�P�j�N���璁�����H��c���ɂ��A�u�������H���v�����Ղ̊��Ԓ��ɍs����悤�ɂȂ�A���̍Â����̈�Ƃ��āA�u�����S���������䚒�q�R���N�[���v�����N�P�Q���U���ߌ�P�����璁���_�А_�y�a�ŁA���_���i���F�쒬�j����A���ق��P�O�g���Q�����ĊJ�Â���܂����B�@�Ȃ��A���ʂ͎��̂Ƃ���ł����B �P�ʒ��ߘA���A�Q�ʉ����A���A�R�ʋ{�n�A���A�S�ʖ{���A���A�T�ʍr��A�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@����Ȍ�A�u�������䚒�q�R���N�[���v�A�u�������䚒�q����v�Ƃ��āA���a�T�W�i�P�X�W�R�j�N�܂Ŗ��N�J�Â���Ă��܂����B �u�ʐ^�́A���a�Q�U�i�P�X�T�P�j�N�P�Q���U���J�Ấw�����S���������䚒�q�R���N�[���x�̖͗l��`����P�Q���V���t�̍�ʐV���ł��B�v  �@���䚒�q�������܂œ`������Ă����̂́A�}�g�E����̉g�s���͂��߂Ƃ��鉮��s�������䒬���N���s���Ƃ��ēr�₦�邱�ƂȂ��s���Ă�������ł��B �@���䚒�q�������܂œ`������Ă����̂́A�}�g�E����̉g�s���͂��߂Ƃ��鉮��s�������䒬���N���s���Ƃ��ēr�₦�邱�ƂȂ��s���Ă�������ł��B�@ �@���䚒�q�̓`���ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́A����s���̖��N�̐ςݏd���ł���A���䚒�q�̐�����z���p���́A���䒬�̐l�X�̉���s���ɑ���M�ӂɎx�����Ă��܂��B �@�Ղ�͐�����q���J�ł��B���䒬�ɂ́A�����̐�y��e�̐��ォ��K�������䚒�q��ς��邱�ƂȂ��A���ɂȂ����ƌ����ɓw�߂�l���������܂��B �@���̐�����A�����ꍂ��ɂȂ�Ή��䚒�q���痣��A�₪�Ă͂��̐����狎���������ł��傤�B������Ƃ����āA���̒���̉��䚒�q���r���S�z�͂Ȃ��B���̐��オ��������Ǝp���ł��邩��ł��B �@��y��e�̐��ォ���p�������䚒�q������̖��߂Ƃ��āA��y��q�������ɓ`�����B���ꂱ�������b�ɂȂ��������̑�l���y�ɑ���B������Ԃ��ł��B  �@���䒬�ɂ����鉮�䚒�q�́A���䒬�ȊO�̒c�̂ɂ���Ĉێ�����Ă�����̂ł��A����̎҂Ɏw�����ꂽ�蓝������Ă�����̂ł͂���܂���B �@���䒬�ɂ����鉮�䚒�q�́A���䒬�ȊO�̒c�̂ɂ���Ĉێ�����Ă�����̂ł��A����̎҂Ɏw�����ꂽ�蓝������Ă�����̂ł͂���܂���B�@�݂�Ȃŗ͂����킹���A�����̐�y��e�̐��ォ��p�������䚒�q������������邱�ƂȂ������̌�y��q�������ɓ`�����Ă��܂��B �@�����Ղ̉���s���Ƃ��āA��葱�����Ă������䚒�q���㐢�Ɉ����p�����Ƃ́A���䒬�̐Ӗ��ł�����܂��B �@�Ȃ��A���䚒�q�́A���䒬���琬��u�����Չ���ۑ��ψ���v��ی�c�̂Ƃ��āA���̉���s���i�}�g�E����̉g�s�A����ŋ��A�g���x��j�ƒ����_�А_�y�ƂƂ��ɁA���a�T�S�i�P�X�V�X�j�N�Q���R���A�u�����Ղ̉���s���Ɛ_�y�v�Ƃ��č����d�v���`�����������Ɏw�肳��Ă��܂��B �y�͂ݏo�������z  �@�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɂ��A�ߘa�Q�i�Q�O�Q�O�j�N�̒����_�З��Ղ́A�}�g�E����̉g�s�Ȃǂ̉���s�������~�ɂȂ�܂����B �@�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɂ��A�ߘa�Q�i�Q�O�Q�O�j�N�̒����_�З��Ղ́A�}�g�E����̉g�s�Ȃǂ̉���s�������~�ɂȂ�܂����B�@����ɔ����A��ՑO�̒������䚒�q���K��ł���u�Ȃ炵�v���Ȃ���A���䚒�q�̏K���ɂƂ��ďd�v�Ȏ��Ԃł���}�g�E����̒��ł̉��t���Ȃ��B��D�̓`�K�̋@��Ȃ��Ȃ��āA���䚒�q�̌p���͑��v�Ȃ̂ł��傤���B �@�S�z�͂����p�ł��B �@���䒬�́A���얋�{�̋֎~�߁i�����̉��v�i�����P�P�i�P�V�X�X�j�N�`�����T�i�P�W�O�W�j�N�j�A�V�ۂ̉��v�i�V�ۂP�R�i�P�W�S�Q�j�N�`�O���Q�i�P�W�S�T�j�N�j�j��푈�ɂ�钆�f�i���a�P�W�i�P�X�S�R�j�N���瓯�Q�O�i�P�X�S�T�j�N�j�ȂǁA�]�ˎ��ォ�猻�݂܂ŁA�x�d�Ȃ�������z���ė��܂����B �@�Ղ�̒��~�͔��Ɏc�O�ł����A�����̒S����ƂȂ�ׂ���҂���������o�čs�����Ƃɔ�ׂ�A�Ղ肪�P�x�ʂȂ��Ă��A���䚒�q�̌p���ɂƂ��Ăǂ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B����܂ł������ł������悤�ɁA�Ղ�͂܂�����ė��邩��ł��B  �@�������䚒�q�̓`�K�́A�ǂ̂悤�ɍs���Ă���̂ł��傤���B �@�������䚒�q�̓`�K�́A�ǂ̂悤�ɍs���Ă���̂ł��傤���B�@���䒬�ɂ������ȓ`�K�̏�́A�u�Ȃ炵�v�ƌĂ�A��ՑO�̂P�P���Q�O������R�O���܂ł́A���Ȃ�����łQ���ԁB��������ł͂U���ԁA�e����̌���Ȃǂ����ɗ��K��s���܂��B �@�u�Ȃ炵�v�Ƃ́A���ۂ�炷�Ɠ����ɁA���ۂ̔���炷�A�@����̘r�����炷���̂ƌ����Ă��܂��B �@�u�Ȃ炵�v�ł́A�q�ǂ��B�͏����ۂ�@���Ȃ����l�̉��t���A�������呾�ۂ����ۂɒ@���Ȃ��牮�䚒�q��̓����܂��B  �@����ɁA���̉��t�҂��玩���̋C�ɓ������Ƃ����������āA���X�Ɏ������g�̉��䚒�q��g�ݗ��ĂĂ����܂��B��{���^�͂Ȃ��A�y���͖ܘ_�̂��ƁA�M�y�ŗp����������́i�����傤���j�Ȃǂ��g��ꂸ�A���ۂ̉��t�ɐڂ��ďK�����Ă����܂��B�w���҂ɂ��w�����قƂ�ǂ���܂���B �@����ɁA���̉��t�҂��玩���̋C�ɓ������Ƃ����������āA���X�Ɏ������g�̉��䚒�q��g�ݗ��ĂĂ����܂��B��{���^�͂Ȃ��A�y���͖ܘ_�̂��ƁA�M�y�ŗp����������́i�����傤���j�Ȃǂ��g��ꂸ�A���ۂ̉��t�ɐڂ��ďK�����Ă����܂��B�w���҂ɂ��w�����قƂ�ǂ���܂���B�@�Ƃ���ŁA�����̑�l���y����ǂꂾ�����b�ɂȂ��ĉ��䚒�q���K���Ă��A�����̐l�����ɂ��Ԃ��͂��܂���B�����鑤���炷��A����͎��Ȃ��Ƃ����̂����䚒�q���`���̊�{�ł��B �@�ł͂ǂ�����̂��B���������Ă�������悤�ɁA���x�͒����̌�y��q�ǂ������ɋ����邱�Ƃʼn���Ԃ��Ă����̂ł��B �@���̂悤�Ȍp���̕��@���u���I���v�Ƃ��錩�������邩������܂��A���䒬�̓`���҂͋^��������܂���B  �@�Ȃ��Ȃ�A���̈�����z���鎞�A�܂�A�`�K�Ɂu��u���v�Ȃǂ̋��i���������A���䚒�q���c���̖ړI�ɂ����肷��A�������p�������䚒�q�̓`��������Ă��܂�����ł��B

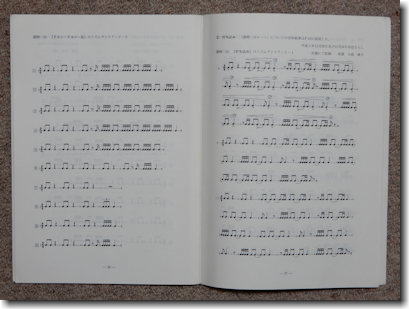

�@�Ȃ��Ȃ�A���̈�����z���鎞�A�܂�A�`�K�Ɂu��u���v�Ȃǂ̋��i���������A���䚒�q���c���̖ړI�ɂ����肷��A�������p�������䚒�q�̓`��������Ă��܂�����ł��B�@����ɁA����������z�����s�ׂɁu�`���v�Ƃ���������p������A�ߋ��̓`���҂���́u�������v���������肷��A�������������ƂɂȂ�܂��B����́A���䒬�̓`���҂ł���Γ��R�ɐg�ɕt���A�����I�Ȍ��������a���ɋN�����Ă��܂��B �@����A�q�������͑�l���y�����ɍ������ĉ��䚒�q���K�����Ƃ�ʂ��āA�����̈���Ƃ��āA�܂��A�l�Ƃ��ĕK�v�ȗ�V��@�₵������A���܂莖�Ȃǂ�g�ɕt���Ă����܂��B����ɁA��s���ɎQ�����邱�ƂŁA�����̒����ɑ���ւ��A����ɋ��y��������S����܂�Ă����܂��B���䒬�����������Ă����u�n��̋�����v�ł��B �@�Ƃ���ŁA���䚒�q�̓`�K�ŁA�`���҂ɋ��߂��鎑���Ƃ́A��̉��ł��傤���B����́A��N��ʂ��ė�V�������n���Ȑ����𑗂��Љ�ƁA�������Č}����n���̍Ղ�̓���`���̈���Ƃ��ċ��Ɋ�Ԃ��Ƃ��o�����������ł��B�������������������҂�����̋Z�p������𐺍��ɏ����Ă��A���䒬�̓`���҂���F�߂��邱�Ƃ͂���܂���B �@ ���䒬�ł́A���̂悤�ɂ��ĉ��䚒�q�����̐���ւƈ����p����Ă����܂��B �y�͂ݏo�������z  �@�u�Ȃ炵�v�̊��Ԓ��A�`���҂́A�Ղ�̓��Ɋ}�g�≮��̒��ɂ��鎩����z�����A�����������Ȃ��牉�t�ɖv������B�����āA�Ȃ炵�̍ŏI���A�I�ꂽ�҂�������ٓZ����n�����i�ʐ^���j�B �@�u�Ȃ炵�v�̊��Ԓ��A�`���҂́A�Ղ�̓��Ɋ}�g�≮��̒��ɂ��鎩����z�����A�����������Ȃ��牉�t�ɖv������B�����āA�Ȃ炵�̍ŏI���A�I�ꂽ�҂�������ٓZ����n�����i�ʐ^���j�B�@����͑�Ղ̓����A���䚒�q�Ɍg���҂̏B�ٓZ���Ⴆ���ɋ����Ȃ����l�铹���A�������ƁB���߂Ė�������̖�A�������Ė����ɒu���ĐQ�����ƁB��l�ɂȂ��Ă��݂�ȖY��܂���B  �@�����Č}�����Ղ̒��B���̓��́A���W�����Ɋ}�g�E���䂪�����̎����ɂ���g���o����Ă���A�����̖����Q���߂��Ɏ����ɂɋA��܂ŁA�}�g�E���䂪���s����ԁA���䚒�q�̉��t�������܂��B�q�ǂ��B�́A�̂ɒ��ɓ`���}�g�E����̐U���⒌���a�މ��A������ʂ��č������ފO�̌���h�ꓮ���낤�����̉��A�ԗւɒ���������M��тт����ۂ̔�̓�������t�҂̘A�ъ��Ƃ������Ɠ��̕��͋C�ɕ�܂꤂��̈���Ƃ��Ĉ�����߂����܂��i�ʐ^�E�j�B �@�����Č}�����Ղ̒��B���̓��́A���W�����Ɋ}�g�E���䂪�����̎����ɂ���g���o����Ă���A�����̖����Q���߂��Ɏ����ɂɋA��܂ŁA�}�g�E���䂪���s����ԁA���䚒�q�̉��t�������܂��B�q�ǂ��B�́A�̂ɒ��ɓ`���}�g�E����̐U���⒌���a�މ��A������ʂ��č������ފO�̌���h�ꓮ���낤�����̉��A�ԗւɒ���������M��тт����ۂ̔�̓�������t�҂̘A�ъ��Ƃ������Ɠ��̕��͋C�ɕ�܂꤂��̈���Ƃ��Ĉ�����߂����܂��i�ʐ^�E�j�B�@���̓������邩��A���䒬�̎q�ǂ��B�́A����I�ɏ�B����̂ł��B �@�������䚒�q�̓`�K�ɂ́A�y�����g�p���܂���B �@���䚒�q�̑呾�ۂ́A���t�҂̓Ƒt�I�ȗv�f�������A�@���肪���̏u�Ԃ̋�C�������āA�\������߁i�u�t���[�Y�v�j�������őg�ݗ��ĂāA����̉��䚒�q�����t���܂��B�@�����L�x�ȃt���[�Y���u���ɑg�ݗ��Ă邩�B����͈�u�̖�������߂��������Ȃ��ꔭ�����ł���A�@���肪���̓��܂łɔ|�����Z�̕\�����̂��̂ƂȂ�܂��B����ɁA�呾�ۂ̗��ʑ��ۓ��L�́u�˂��v�i�]�C�̒����j�́A���t�҂��āA�v�������Ȃ��t���[�Y�����X�ƕ����яオ�点�܂��B �@�������A�����̒@�����ۂ����Ȃ̎v���ƈ�v���邱�Ƃ͊�œ�����炱���A�������̒��ł�荂������ڎw��������B������̂ł��B  �@�ł́A���䚒�q�̊y���͂Ȃ����ƌ����A���͑��݂��Ă��܂��B �@�ł́A���䚒�q�̊y���͂Ȃ����ƌ����A���͑��݂��Ă��܂��B�@�����Q�i�P�X�X�O�j�N�ƂR�i�P�X�X�P�j�N�A���x�ȉ��y�̒m����L���閯���|�\�����҃O���[�v�ɂ�艮�䚒�q�̍̕������{����܂����B���������c��Ȋy������A���䚒�q�̑��l�ȉ��t���e�����y�I�ɕ��́E�𖾂��ꂽ�̂ł����i�ʐ^�F�u�����n���ɂ����閯���|�\���Ԓ����v�����R�N�P�Q���R�P����ʖ������y������E��\�ҁF�哇�@�v�j�B �@�������A���̎��쐬���ꂽ�y�����̂��̂̌��\�́A�������܂����B �@����́A����ȑO�̕��ʂƂ��Ēʗp���Ȃ����̂ƈقȂ�A�t�҂��Ƃ̋Z����܂ł�c������ȂǁA���̊y���������ł��邾���Ɉ�l��������B�܂�A���䚒�q�̓`�K�ɂ����Ď�u���Ȃǂ����ȂǁA���䚒�q���c���̖ړI�ɂ���҂Ɂu�����{�v�Ƃ��Ĉ��p�����Ƃ̔��f����ł����B �@�y�����g���Ĉ��Ղȕ��y��}�낤�Ƃ��铮���́A��������₽�Ȃ��ł��傤�B�������A����̑t�@�����v���邱�Ƃ́A���䚒�q�̖��E�ɑ��Ȃ炸�A���䒬�̓`���҂���������₷�����A���䚒�q�͌p������Ă����܂��B �@�i�Ȃ��A�U�O�N�O�̌����������o���A�u�Z�p�K���̕⏕�v�Ƃ��Ċy���̗L�p����������̂Ƃ��āA���쎛�ߎq�u��ʌ����̂����q�v�i�w��ʂ̕������x��T�W���i�����R�O�N�R���R�O���j�j�B �@�������䚒�q�̂����A���䒬�ɓ`�����Ă��钁�����䚒�q�́A���̕\�̂Ƃ���A����܂Ŗ@�����ɔ����w�芷�����܂߂āA���ƌ�����S�x�ɂ킽���ĕ������̎w����Ă��܂����B

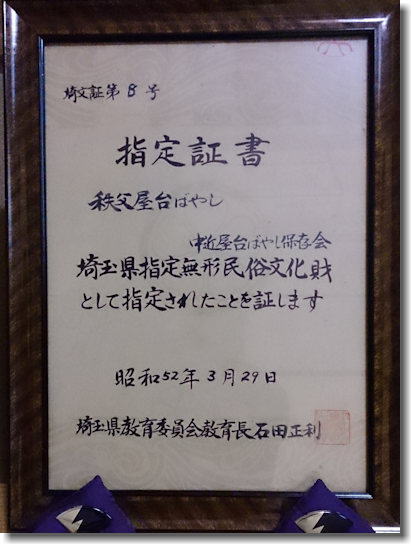

�@�������䚒�q�����a�T�Q�N�R���Q�X���A�u��ʌ��w�薳�`�������v���w����������ƂƂ��ɁA�V���Ɂu��ʌ��w�薳�`�����������v�Ɏw�肳��A�U�̉��䒬�����䚒�q�ۑ������u�ی�c���v�ƂȂ�܂����i�ʐ^�F�w��؏��j�B �@�������䚒�q�����a�T�Q�N�R���Q�X���A�u��ʌ��w�薳�`�������v���w����������ƂƂ��ɁA�V���Ɂu��ʌ��w�薳�`�����������v�Ɏw�肳��A�U�̉��䒬�����䚒�q�ۑ������u�ی�c���v�ƂȂ�܂����i�ʐ^�F�w��؏��j�B�@���a�T�S�N�Q���R���A�������䚒�q�ͤ�����d�v���`�����������ƂȂ褁u�����Չ���ۑ��ψ����v���u�ی�c���v�ƂȂ�܂����B �@�Ȃ��A�����̎w��y�юw������ɂ��ẮA���ꂼ��̍������ɔ��s���ꂽ�A���w��ł���u��ʌ���v�ŁA���̎w��ł���u�����v�Ŋm�F���邱�Ƃ��ł��܂��B �y�͂ݏo�������z �@���a�R�O�N�P�P���P���̒������䚒�q�ɑ�����ʌ��w�薳�`�������̎w��ɂ��āA�����s����ψ���́A�������w��̎�|�𗝉������A��ʌ�����ψ���Ƃ͑S���قȂ錩���������܂����B �@��ʌ�����ψ����́A�u�~�n��~�ɍs����͂₵�̒��ŁA���ɁA�����s��{�̂͂₵�A���L���ŁA�����`�������̎w������B����͂P�Q���R���̒�����Ղ�ɁA�����ȉ�����Ђ����߂̂͂₵�ł���B�v�Ɛ������Ă��܂��i�u��ʂ̕������v���a�R�R�N�P�Q���Q�O����ʌ�����ψ���s�j�B �@����A�����s����ψ����́A�u����E�g���͏��a�R�O�N�P�P���P�����`��������������₵�̕ێ��҂Ƃ��Č�����F�肹��ꂽ�B�v�Ƃ��A�u�Z�\�ێ��҂��鍂�쎁��������ĉ��t����隒�q�݂̂��w�薳�`��������������₵�Ƃ������ƂɂȂ�B�v�ƁA��ʌ�����ψ���Ƃ͑S����������������Ă��܂� �i�u��������₵�v���a�R�R�N�Q���P�������s����ψ���E�����s�������ی�ψ���s�j�B �@���̎��̒����s����ψ���̌����́A���a�T�Q�N�R���Q�X���ɍ�ʌ�����ψ�����`���������w����������������������ɖ��炩�ɂ���Ȃ��܂܁A�����Ɏ���܂ň�l�������Ă��܂��B  �@

���䚒�q�̋N���ɂ��āA�����ł͂܂��A�Â����[�t���b�g�i�u��������₵�v���a�R�R�N�Q���P�������s����ψ���E�����s�������ی�ψ���s�j����Q�̐����Љ�܂��傤�B �@

���䚒�q�̋N���ɂ��āA�����ł͂܂��A�Â����[�t���b�g�i�u��������₵�v���a�R�R�N�Q���P�������s����ψ���E�����s�������ی�ψ���s�j����Q�̐����Љ�܂��傤�B�@�͂��߂ɁA�u������Ղ̑n�n���W�ɔ��������v�Ƃ�����̂�����܂��B �@�P�Q���R���̖�ɍs����_�K�Ղ̎n�܂�ƂƂ��ɁA���䚒�q�����߂͑f�p�ȍ՚��q�Ƃ��Ė�ՂƂƂ��ɉ萶���A����Ɉ�����������̂ł��B �@����́A�՚��q�̐����𒁕��Ƃ�����̒n��́A��̐_����̒������ő��悤�Ƃ�����̂ł���A�����ȊO�̒n��̌|�\�Ƃ̊֘A��e���A�ߐ��s�s�𑊌݂Ɍ��ԕ����I�E���_�I�Ȍ𗬂Ȃǂ����Ȃ��_�ŁA�����|�\�́u���v�Ƃ��Ă͒ʗp������̂ł͂���܂���B �@���ɁA�u���̚��q�͑��}�G�g������z�����i�݂���j�A�Ήg���̂��߂Ɏg�����̂��N�����B�v�Ƃ������̂�����܂��B  �@�������A�ꌩ�Â�����`�����Ă���Ǝv���邱�̐����A���ۂ͂���قnjÂ����炠����̂ł͂���܂���B �@�������A�ꌩ�Â�����`�����Ă���Ǝv���邱�̐����A���ۂ͂���قnjÂ����炠����̂ł͂���܂���B�@���a�Q�U�N�P�Q���U���A�u�����S���������䚒�q�R���N�[���v�������_�А_�y�a�ŊJ�Â���A�c�̂̕��ŗD���������߃`�[���̑��ے����u���䚒�q���̂͂����Ƒ���̐Ί_�̂悤�ȑ傫�Ȑ��g�����Ɏg�����̂�������Ȃ��B�v�Ƃ�����|�̘b���ϏO��O�Ɍ���Ă��܂��B �@������Ă����ʂ̐l���ɂ���āA���̘b�͌�Ɍ֒�����ėl�X�ȋ@��Ɍ���A�u���`�v�̊O�ς�悵���Ƃ����̂��^���ł��B �@���āA���䚒�q�̋N�����l���邽�߂ɂ́A�e�n�œ`������Ă���l�X�Ȗ����|�\����̉e���͂��Ƃ��A�ߐ��̋���s�s�A�]�˂ɂ����鑽�l�Ȍ|�\�Ƃ̊֘A��c�����Ȃ���Ȃ�܂���B �@�Ꭶ������̐��Ɍ�����悤�ɁA����܂ł̉��䚒�q�̋N���Ɋւ�����́A�����Ƃ�������ꂽ�͈͂̒��ŕ����S�Ă����������悤�Ƃ���A���̒n��̐l�X�Ɠ��̔��z�ɂ����̂ł���A�����������_�������Ă��܂����B  �@���̂悤�ȑO��̂��ƂŁA���Y���p�^�[���̑g�ݗ��ĕ��ȂǁA���̉��t���e��y��̍\���Ȃǂ���A���䚒�q�̋N���ł͂Ȃ����Ǝv���隒�q���]�˂��`���|�\�̒��ɂ���܂��B �@���̂悤�ȑO��̂��ƂŁA���Y���p�^�[���̑g�ݗ��ĕ��ȂǁA���̉��t���e��y��̍\���Ȃǂ���A���䚒�q�̋N���ł͂Ȃ����Ǝv���隒�q���]�˂��`���|�\�̒��ɂ���܂��B�@���̚��q�́A�P�W���I���ɍ]�˂��璁���Ɏ������܂�Ă��܂��B��������^�Ƃ��āA�₪�čՂ蚒�q�Ƃ��ēƗ����ĉ��t�����悤�ɂȂ�܂��B �@����ɁA�����������璆���ɂ����āA�����I�����y�ѐ��_�I�ȏ������d�Ȃ��āA�����̒������䚒�q���������Ă������ƍl�����܂��B �y�͂ݏo�������z  �@���䚒�q�̐����Ɋւ��āA�ߔN�A�u�����S���̌��݂ɔ����A�吳�̏��߂��납�牮��A�}�g�͂����o��悤�ɂȂ����B����ɂ��A����܂ł̗����Ȃ����q����呾�ۂ����C���Ƃ���E�s�Ȃ����q�ւƕς���Ă������v�ƌ����悤�ɂȂ�܂����i�w������Ձx�����P�V�N�P�Q��(��)�������o�ʼn�j�B �@���䚒�q�̐����Ɋւ��āA�ߔN�A�u�����S���̌��݂ɔ����A�吳�̏��߂��납�牮��A�}�g�͂����o��悤�ɂȂ����B����ɂ��A����܂ł̗����Ȃ����q����呾�ۂ����C���Ƃ���E�s�Ȃ����q�ւƕς���Ă������v�ƌ����悤�ɂȂ�܂����i�w������Ձx�����P�V�N�P�Q��(��)�������o�ʼn�j�B�@�吳�U�i�P�X�P�V�j�N�X���Q�V���������S����Ԕ��w�̊J���ɔ����A�}�g�E����̏��H�́A�c�q�����o�R����悤�ɂȂ�܂����B �@�������A�吳���ɐ��܂�A�c�������璆�ߊ}�g�ʼn��䚒�q�ɏ]�����Ă����Q���̓`���ҁi�吳�P�O�N�Ƒ吳�P�S�N���܂�j����̕�����蒲���ɂ��A�u�呾�ۂ̒@�����́A�����B���q���̍��A�i�������܂�́j��l�B���@���Ă����̂ƕς���Ă��Ȃ��B �@�����̑�l�݂͂�Șr���߂������A�炷�҂����������B�v�ƌ����܂��B�܂��A���S���̂��N���������a�S�O�N�܂ŁA�c�q��̉g���グ�́A����n��Ɠ����ɋ삯���ł���A������̂ɂP���Ƃ�����܂���ł����B �@�`���̎��̌�����l���Ă��A�Ղ�̒����P�����猩��ق�̈�u�̂��߂ɁA�͂��P�O�N���x�̊Ԃɉ��䚒�q�̑t�@���啝�ɕω����邱�Ƃ͂���܂���B���������䚒�q�����̏d�v�Ȍ_�@�́A���������ɖK��A����������镨�I�j�������݂��Ă��܂��B �@�ɂ�������炸�A���������̕|���ŁA�����Ȓ�����l���������n�����z�������̂悤�Ɋ����ƂȂ������ƂŁu����v�Ƃ��Ĉ�l�������n�߂܂����B  �@�����P�R�i�P�W�W�O�j�N�Ɋ����������ߊ}�g�̓y��̒��ł��i�ʐ^���j�B �@�����P�R�i�P�W�W�O�j�N�Ɋ����������ߊ}�g�̓y��̒��ł��i�ʐ^���j�B�o�����̗����ɒ݂��Ă���̂́A���̑O�N�A�����P�Q�i�P�W�V�X�j�N�ɐV�������呾�ہi�����S���J���厚��쌴���������V�g����j�ł��B�呾�ۂ̗��e�Ɗ}�g�{�̂̌��Ԃ́A�w�P�{�������������܂���B����܂ł̂P�ڂV���̑呾�ۂɑւ���āA�V�����}�g�̌����̗����ɍ��킹�č��ꂽ�呾�ۂ̑傫�����Q�ڂ������̂ł��B �@�܂��A���}�g�Ɣ�r����Ɖ��t�ꏊ�ł���y��̒��͊i�i�ɍL���Ȃ�A��x�ɑ吨�̑��ۂ̑t�҂���邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂����B  �@����A�����Q�U�i�P�W�X�R�j�N�P�P���A�������Q�ڂ̒������ۂ�V���ɔ�������܂��i�ʐ^�E�j�B�w����́A�������ۋƊE�̃g�b�v�ɌN�Ղ��Ă��������̑��ێt�A�T�������Ί_���s�ł����B

�@����A�����Q�U�i�P�W�X�R�j�N�P�P���A�������Q�ڂ̒������ۂ�V���ɔ�������܂��i�ʐ^�E�j�B�w����́A�������ۋƊE�̃g�b�v�ɌN�Ղ��Ă��������̑��ێt�A�T�������Ί_���s�ł����B�@���̎���A�n�����J���̒������V�g�ł͂Ȃ��A�Ί_���s����w������ȂǁA���䒬�Ƃ��Ă͋ɂ߂Ĉٗ�ʼn���I�ȏo�����ł����B���̎��A�����̐�l���Ί_���s��I�сA������Q�S�~�S�Q�K�Ɠ����Ƃ��Ă͔j�i�̒������ۂ����ꂽ�����ɂ́A���Q���邵������܂���i���N�A��������쌴�̒������V�g�����ڔ����̑��ۂ����P�R�~�ŐV�����Ă��܂����A���ꂪ�����̒����̕W���ł����j�B  �@�����ĂR�N��̖����Q�X�i�P�W�X�U�j�N�A�R��ډ����}�g�������B �@�����ĂR�N��̖����Q�X�i�P�W�X�U�j�N�A�R��ډ����}�g�������B���L���y��ɑ吨�̑��ۂ̑t�҂���荞�ނ��Ƃ��\�ɂȂ����̂ł����i�ʐ^���j�B �@���̎������œ������ꂽ�Ί_���s�̒������ۂ́A���߂����a�P�O�i�P�X�R�T�j�N���{�{�K�V�����X�ŐV������Q�ڂ̒������ۂƋ��ɁA�������䚒�q�����[�h���鑶�݂ƂȂ����̂ł����B �@���߂Ɖ����ɂ�������^�}�g�̊������Q�ڂ̑呾�ۂ̓����������̒������䚒�q�����̈�̌_�@�ƂȂ�܂����B �@�����Ă�����A���̂悤�������I�ȏ����ƕ����āA�������䚒�q�̐������l�����Ō������Ƃ̏o���Ȃ��v���������Ȃ���Ȃ�܂���B����́A�Ղ���s���l�X�̓��ʁA�܂�A���_�I�ȏ����ł��B �@�����}�g�ۑ���̟nj����v��������悤�ɁA���ˑ̐��̕���ɂ��l�X�ȕ����I�ȑ�������l�X��������ꂽ�B���̐��_�I�����Ƃ��āA�@����͗͂̌��葾�ۂ�@���A�Ղ�Ɍg���҂���������߂��B����̂��˂�A�܂������{���̑�g���������Ƃł��傤�B  �@�������āA���̌�A�������Ԃɂ킽���Ē��߁E�����̗�������C�o���Ƃ��Đ����������Ȃ���A�u�����v�A�u�E�s�v�ƌ����鍡���̒������䚒�q���`���ꂽ���̂ƍl�����܂��i�ʐ^�E�́w�������䚒�q�R���N�[���x�ł̒��߁E�����ɂ��͔͉��Z�i�呾�ہF�����Y�y���߁z�A��ԑ��ہF����E�g�y�����z�A��ԑ��ہF��������y���߁z�A�O�ԑ��ہF��{�E�y�����z�k�h�̗��l���a�S�P�i�P�X�U�U�j�N�P�Q���T���j�B

�@�������āA���̌�A�������Ԃɂ킽���Ē��߁E�����̗�������C�o���Ƃ��Đ����������Ȃ���A�u�����v�A�u�E�s�v�ƌ����鍡���̒������䚒�q���`���ꂽ���̂ƍl�����܂��i�ʐ^�E�́w�������䚒�q�R���N�[���x�ł̒��߁E�����ɂ��͔͉��Z�i�呾�ہF�����Y�y���߁z�A��ԑ��ہF����E�g�y�����z�A��ԑ��ہF��������y���߁z�A�O�ԑ��ہF��{�E�y�����z�k�h�̗��l���a�S�P�i�P�X�U�U�j�N�P�Q���T���j�B

�y�͂ݏo�������z  �@�����Q�U�i�P�W�X�R�j�N�P�P���Q�W����A�u�Ȃ炵�v�̍ۂɑ呾�ۂ��j���B�����ꓯ�͏W�c�̏㔃�������肵�A���̖�A����Ƃ��ĂS�����o�����܂����B �@�����Q�U�i�P�W�X�R�j�N�P�P���Q�W����A�u�Ȃ炵�v�̍ۂɑ呾�ۂ��j���B�����ꓯ�͏W�c�̏㔃�������肵�A���̖�A����Ƃ��ĂS�����o�����܂����B�@����������́A�����s�T�����i���䓌�捡�ˁF�ʐ^���j���Ί_���s�ł��B�J�킳��ĊԂ��Ȃ������V�����ʂ��{���܂ŕ����A�{���w������w�A�����ĐɌ����������̂Ǝv���܂��B�ԋ߂ɔ�������ՂɐV�������ۂ��Ԃɍ��킹�悤�Ƃ�����l�̈ӋC���݂��`���܂��B�y�������X�����T�z  �@�S���e�n�̍Ղ�ŁA�l�X�ȍՂ蚒�q�����̒n���̍Ղ蕶���Ƃ��đ�Ɉ�܂�A�`������Ă��܂��B�����ł́A�������牓�����ꂽ�n���ɓ`���Ղ蚒�q�ɂ��āA���Љ�܂��B �@�S���e�n�̍Ղ�ŁA�l�X�ȍՂ蚒�q�����̒n���̍Ղ蕶���Ƃ��đ�Ɉ�܂�A�`������Ă��܂��B�����ł́A�������牓�����ꂽ�n���ɓ`���Ղ蚒�q�ɂ��āA���Љ�܂��B�@���ꌧ�����S���쒬�B���N�T���Q���A�R���Ɂu����Ձv�n�����Ȍ��_�Ёi���܂݂����킽�ނ�����)�̏t�̗��Ղ��s���A�P�U��̉g�R���g�s����܂��i�ʐ^���j�B �@���̉g�R���g�s����ۂɉ��t�����Ղ蚒�q�́A�u����՚��q�v�ƌĂ�A�u�o�J�o���V�v�A�u���^�C�v�A�u�I�I�}�v�Ȃǂ̋Ȗ�����n���̂��Ƃ͎v���Ȃ��������ƃm���̗ǂ��Ȃǂ���A�֓��̍Ղ蚒�q�Ƃ̊֘A���M�킹�܂��B �@����՚��q�̒��ɒ������䚒�q�ƕ����I�ɂ悭���������̋Ȗڂ����邱�Ƃɂ��āA���쒬����ψ���̕����Ɏ��̂悤�Ȑ���������܂��B  �@�u�]�ˎ��㏉���������̎�ҒB�͏��l�ƂȂ��Ċ֓��e�n�Ŋ����B�]�ˎ��㒆���������ɂ����ē��쏤�l�̑S�������}���A���ɂ����ēK�m�Ȑl���͂킩��Ȃ����S�T�O�l���z���j�B���A����Ɗ֓��e�n�̏o�X�n���������Ă������Ƃɂ��A�֓��ɂ�����՚��q�₻�̑��̋Ȃ�����A�̋��̍Ղ���y���ނ��߂ɂ������̂���ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���Ɛ����ł���̂ł���B �@�u�]�ˎ��㏉���������̎�ҒB�͏��l�ƂȂ��Ċ֓��e�n�Ŋ����B�]�ˎ��㒆���������ɂ����ē��쏤�l�̑S�������}���A���ɂ����ēK�m�Ȑl���͂킩��Ȃ����S�T�O�l���z���j�B���A����Ɗ֓��e�n�̏o�X�n���������Ă������Ƃɂ��A�֓��ɂ�����՚��q�₻�̑��̋Ȃ�����A�̋��̍Ղ���y���ނ��߂ɂ������̂���ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���Ɛ����ł���̂ł���B�@ �@���ɍ�ʌ������s�ɂ����钁���Ղ̚��q�̉������A����Ղ̂���ƕ��������ɂ����Ă悭���Ă���A�����s���ӂɂ��������̏��l�B���o�����Ă���Ƃ��납�� �A�����������̂��̂����������Ă������Ȗڂł��낤�ƍl������v�B �@���쏤�l�̎�ȏ�����͖k�֓��ł���A�]�ˊ������O�ɂ����āA��ʁE�Q�n�E�ȖłS�O�O�X�]��̏o�X���o�c���Ă��܂����B ![�����]��](../img/hino3.jpg) �@�����s�̏㒬�̞e���i������S�ݓX�j�⒆���̘a�́A���X�A���쏤�l�̏o�X�B���a�R�O�N��܂Œj���̓X���͎��ꌧ�o�g�҂ŁA�X���ł́A���ق���ь����Ă��܂����B �@�����s�̏㒬�̞e���i������S�ݓX�j�⒆���̘a�́A���X�A���쏤�l�̏o�X�B���a�R�O�N��܂Œj���̓X���͎��ꌧ�o�g�҂ŁA�X���ł́A���ق���ь����Ă��܂����B�@�����āA������ō�������[���̂��g�R�̕����]���ł��i�ʐ^����j�B�����ł́A�����_�З��Ղ̊}�g�E����������]���i�ʐ^�E�j�Ɠ��l�ɁA�M�����i����Ղł́u�M���M���v�j���s���Ă��܂��B �@�֓��̍Ղ蕶�������쏤�l��ʂ��āA�������ꂽ���ꌧ�̓���n���ɓ`�����A������Ɏ���Ă��܂��B �y����Ղ̎ʐ^�y�ю����F�猤���ƁE�{�{�K�V�����z  �@�������䚒�q�́A������Ղ̉��䒬�����łȂ��A�L�������n���S��ɕ��z���A���ꂼ��̒n��œƎ��ɓ`������A���̍�ʼn��t����Ă��܂����B �@�������䚒�q�́A������Ղ̉��䒬�����łȂ��A�L�������n���S��ɕ��z���A���ꂼ��̒n��œƎ��ɓ`������A���̍�ʼn��t����Ă��܂����B�@�����ȏW���ɂ��Ղ肪����A�G�߂�����Ղ�͗���B���ꂪ������O�̂��ƂłȂ��Ȃ��Ă��܂����B �@�u���v�̓V��Ղ��v�́A���N�ӏH�̂P�P�����A�吨�̎q�ǂ��B�ɂ��Ղ�ł����B�����Q�R�N���Ō�ɁA���N�͒S����̒j�q���R�l�ɂȂ������Ƌx�~�ɒǂ����܂�܂����B��ʌ��w�薳�`�����������̎w�肪���a�U�R�N�Q���Q�U���ł�����A�w�肩��Q�S�N��̂��Ƃł����B �@�����Q�V�N�S���A�O���_�З��ՂȂǂŁA���N��[����Ă����u�O���_��_�y�v�����_�А_�y�a�ōŌ�̕�[���s���A�P�Q�U�N�Ԏp���ꂽ���j�ɖ�����܂����B�_�y�ۑ���̉�������X�Ɍ������A����̐i�s���p�ҕs����w�i�Ɍp������ƂȂ�A���̑O�N�̂T���ɉ��U�����߂��̂ł����B  �@�Ղ�̌p��������ȏ́A�����s�̎s�X�n���ӕ�����A���S�s�X�n�̍s���ɔ����Ă��܂��B���a�T�S�N�Ɂu�����Ղ̉���s���Ɛ_�y�v�Ƃ��č��̏d�v���`�����������Ɏw������u�����_�А_�y�v�ł����A�����o�[�͌��݂P�R���B������������A����̌p��������������}���Ă��܂��B �@�Ղ�̌p��������ȏ́A�����s�̎s�X�n���ӕ�����A���S�s�X�n�̍s���ɔ����Ă��܂��B���a�T�S�N�Ɂu�����Ղ̉���s���Ɛ_�y�v�Ƃ��č��̏d�v���`�����������Ɏw������u�����_�А_�y�v�ł����A�����o�[�͌��݂P�R���B������������A����̌p��������������}���Ă��܂��B�@�}�g�≮���̏��s����p�́A�ǂ̍Ղ�ł��E�܂����A���Ȃ���A�n��̐��ނɍR���悤�ł���A�Ⴆ�����q�����Ȃ��Ă��A�n��̐l�X�����������̍Ղ�Ɍւ�������A�F�ŗ͂����킹�ĉg�s���܂��B�R�X�ɍ����������䚒�q�́A�����܂ŗ͋����A�Ղ肪�Z�ސl�X�̐S���x���A�S�������J�ƂȂ��Ă��܂��B  �@�������̎w��̗L���ɂ�����炸�A�������Ղ蕶���͑����ʂ̉c���ł��B���ꂪ�Ⴆ�ǂ�Ȃɏ����ȍՂ�ł����Ă��A�����ɕ�炷�l�X�ɂƂ��ẮA�N�Ɉ�x�̑�ȔN���s���ł��邱�Ƃɕς�肠��܂���B �@�������̎w��̗L���ɂ�����炸�A�������Ղ蕶���͑����ʂ̉c���ł��B���ꂪ�Ⴆ�ǂ�Ȃɏ����ȍՂ�ł����Ă��A�����ɕ�炷�l�X�ɂƂ��ẮA�N�Ɉ�x�̑�ȔN���s���ł��邱�Ƃɕς�肠��܂���B�@�Ղ�ɖK�ꂽ����������䚒�q���������A�}�g�E���䂪�吨�̒n��̐l�X�ɉg����ċߕt���Ă���B �@����Ȋ����̏�i�����܂ł������ė~�����Ɗ肤�ƂƂ��ɁA�Ղ肪�p����Ă������ƂɁA���ꂩ����h�ӂ������Č�����Ă����������̂ł��B �y�Q�l�����z �������m�v�u�Ղ蚒�q�̌p���Ƃ��̍����I�ۑ�v

|

�@���̂����A���a�R�O�N�P�P���P������ʌ��w�薳�`�������̎w��ł́A�������x�A�[�˂̎��O�ԂȂǂ̑��̖����|�\�Ɠ��l�A�������䚒�q���ێ��҂̂����P�����u�ێ��ґ�\�v�Ƃ��č�������܂����B

�@���̂����A���a�R�O�N�P�P���P������ʌ��w�薳�`�������̎w��ł́A�������x�A�[�˂̎��O�ԂȂǂ̑��̖����|�\�Ɠ��l�A�������䚒�q���ێ��҂̂����P�����u�ێ��ґ�\�v�Ƃ��č�������܂����B