(国際オルタナティヴ教育研究会)

1.はじめに

デンマークは教育予算の割合(対GNP比)が欧州連合(EU)諸国の中でももっとも高い国のひとつであり、「教育熱心」な国である。ところが、その「熱心」さは、学力競争や受験地獄のような加熱した形では現れない。それはむしろ、個々の子どもや青少年の心の安寧を大切にしていくような方向に作用しているように思われる。ある意味で「ゆとり」の教育が行われているのであるが、国民のリテラシーは決して低くなく、むしろヨーロッパ諸国の中でもっとも高い国のひとつである (1)。であるからといって、この背景に徹底した効率的教育・訓練のシステムが確立されているわけではなく、対話が重視された自由で非競争的な教育社会が醸成されてきたといえる。本稿ではこうした社会におけるオルタナティブ教育のあり方について支援メカニズムに照準を合わせながら考えてみたい。

2.デンマークの教育システムとその背景

1)民衆史から生まれた教育社会

デンマークには日本のような就学義務はない。親は子どもを学校に通わせなくてもよいのである。19世紀初頭に教育における親権が法令上で認められて以来、教育は親の責任のもとに行うという意識がデンマーク国民に培われてきた(2) 。いわばホームスクーリングが、そして自分たちで自分たちの学校を創る権利が2世紀近くにわたり「公認」されてきたのである。

デンマークにはボトムアップの教育運動を市民だけでなく政府も高く評価する伝統が根づいており、単純な官民の2項対立・拮抗の構図では描ききれない関係性が両者の間に見られる(3) 。こうした関係性を理解するには、18世紀以来の民衆教育史を把握することが重要である。

デンマークの民衆教育史を語る際に必ずふれておかなくてはならない人物が2人いる。N. F. S.グルントヴィ(1783-1872)とクリステン・コル(1816-1870)である。グルントヴィは民衆教育の産みの父ともいわれる人物で、教育者であり、牧師であり、詩人であり、政治家であり、草の根の運動家であった。彼は、貧困に苦しむ農民の生活を生き生きとしたものにしていくために『生のための学校』を著し、自立と対話を重視した教育運動を展開した(4) 。その思想は、実践家としてのコルに受け継がれ、暗記や訓練をしない自由な小学校、フリースコーレが誕生し、その実践は公教育にも影響を与えるようになった。さらに、グルントヴィやコルの思想・実践に触発され、フリースコーレの中等教育版であるエフタースコーレも全国各地に創設され、メインストリームとは異なる、「認可」されたオルタナティブなストリームを形成している。

2)憲法で保障された親の権利

先述のとおり、デンマークは日本のように就学義務ではなく、いわば教育義務の国である。19世紀半ばに発布された憲法において、親自身が子どもを教育する権利が謳われており、教育を授けるのは必ずしも学校とは限らないことが明記されている。この民主憲法がオルタナティブ教育に及ぼしてきた影響は計りしれない。憲法精神に則り制定された学校教育法(国民学校法)の第33条では「(前略)家庭学習を受けている子どもは、国民学校での教育に参加しなくてもよい」と明記され、ホームスクールが公然と認められている(5) 。また、オルタナティブ校の存在を法的に規定している独立学校法(正式な名称は「フリースコーレおよび私立の初等教育学校等に関する法律」)にも「父母たちの諸権利」が明記されており、第9条では次のように記されている。「公立の小中学校で一般に要求されている内容に見合った教育を学校(私立の初等教育学校等)で行うことを含め、フリースコーレ(6) の全般的な活動を監査することは、学校へ通う生徒の父母たちが行う。父母会はいかなる仕方で監査を行うかについて自ら決定を下す。」教育省の私学担当官であり、独立学校法の内容を作成・改定に携わってきたハンナ・トラベルグ氏は、この第9条がデンマークの教育をよい意味で特異なものにしているという(7) 。デンマークは、教育を創る主体は国家ではなく、親であり、市民であり、地域社会であるという意識がもっとも強く根づいている社会のひとつなのである。

「父母たちの諸権利」として、デンマークの親には教育選択の権利が保障されてきた。一般に、自分の子どもたちに教育を授ける場合、3つの選択肢があるといわれている。ひとつは公立学校へ通わせることである。もちろん公立であるから、学費はほとんどかからない。第2の選択は、既存の「独立学校」と称される私学へ通わせることである(8) 。この場合、学費は公立校よりもかかるが、後述のとおり、公費が公立校の7割程度得られるため、さしたる負担感は親にない。第3の選択は、ホームスクールである。伝統的に親権意識が根づいているデンマークでは、家庭で親が自分の子どもを教育することが公認されている。ホームスクールを実践している家庭は決して多くはないが、その権利は長年守られてきた。上の3つの選択肢に加えて、第4のチョイスがあるという人もいる。それは、自ら学校を創ることである。この場合も、後に述べるように基本的な条件が整えば、学校運営資金として教師の給与等にあてがう公的補助金が得られる。その際も政府は教員免許の取得や細かなカリキュラムに関する規定など、教育内容に関してほとんど干渉しない。後述する全国私学協会のエーベ・フォルスベルグ事務局長は、デンマーク社会では「既存のものが自分に合わないのであれば、オルタナティブを選べばよい。オルタナティブが合わなければ、自分達でオルタナティブをつくればよい。いつでもこうしたチャンスが社会制度としてあることが重要なのです」と語っていた。

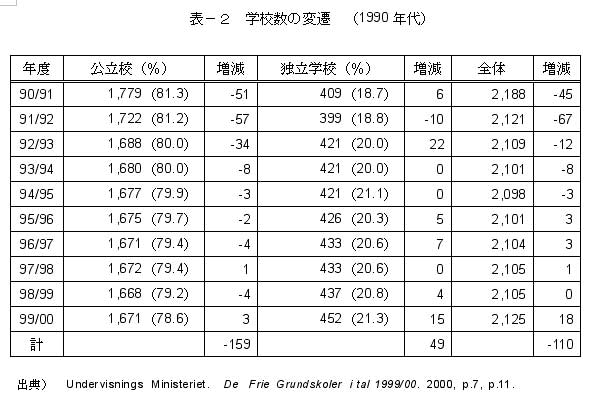

独立学校で学ぶ生徒は就学年齢児童・生徒の12%を超え、近年この割合は、少しずつであるが増加する傾向にある(表−1参照)。一方、1990年代の10年間、公立の学校数は減少する傾向にある一方で、独立学校数は増えている(表−2参照)。こうした傾向には、生徒減などで閉校しそうな公立校が独立学校へと「転身」するケースも影響している。

3)「生のための学校」:国家システムおよび市場システムからの相対的な自律

デンマークは試験結果に基づく評価に対する信頼感が希薄な社会であるといわれる。実際、子どもたちがテストに追われることは稀である。私学協会(レアルスコーレ協会)事務局長のエーベ・フォルスベルグ氏によれば、「デンマーク人にとって平等は非常に大切な鍵言葉なのです。人間同士を差異化するような競合的なテストに興味をもつ者は少ないし、そんなテストはまず実現され得ません。イギリスのような学校階層はここにはないし、デンマーク人はランキングなんか信じません」という。このように独立学校関係者は、対話や人間性を尊重する意識が強いため、量的指標を用いて人と人とを差異化する試験にさしたる価値を置いていない。ランキングは教育界ではなく産業界と結びついたもので、人間性と平等を尊ぶデンマーク人にはどちらかというと卑下されるタームのようである。

たしかに第9もしくは第10学年の終わりにデンマーク語と英語とドイツ語、数学、物理学のスタンダード・テストを受けられるようになっており、大半の生徒が受験するが、誰もがやっきになって勉学に励むわけではない。全国的な一斉試験を実施するために多くの税金が投入されるにもかかわらず、テストでの結果が子ども達の人生で使用されることは稀であることから、その存在意義じたいを懐疑的に見る親や教師は少なくないという (9)。

日本であれば、テストを受けさせないと親のほうが不安になるかもしれない。しかし、デンマークでは、試験制度の導入に疑義をもつような親はたいてい独立学校を選択する。テストを実施しない初等教育レベルの独立学校(フリースコーレ)は少なくないし、中等教育レベルの独立学校であるエフタースコーレにおいてもいっさいテストを課さない学校もある。したがって独立学校出身者には、幼稚園から後期中等教育を修了するまで1度も試験を受けなかった者も珍しくない。

このように競争的なテストを回避する傾向が強い背景には、『生のための学校』に基づくヒューマニスティックな教育を標榜するグルントヴィとコルの影響が伝統的にあるようだ。教育が「生のため」にあることは、グルントヴィの主張であったし、コルもその思想を継承し、具体的な実践をしてきた。「子どもが食べ物をきちんと噛めるかどうかを確かめるために、無理やり子どもの口に食べ物を入れて吐かせることはしない」というコルの言葉は独立学校でよく知られている。デンマーク社会で内発的に培われてきた独自のヒューマニズムが競争原理をたやすく取り込む国家システムや市場システムに対して、独立学校が相対的な自律を保つことを可能にしている要因のひとつであるといえよう。

3.オルタナティブ教育の多様性を育む多元的ネットワーク

1)オルタナティブ教育の中の多様性

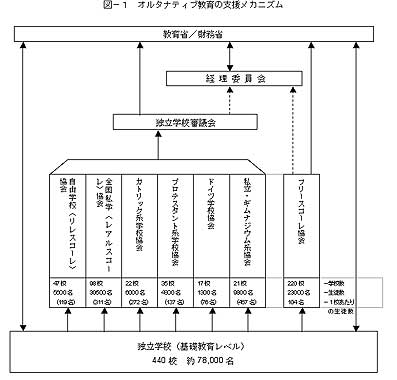

デンマークの小中学校は1,671校が公立学校であり、オルタナティブな学校群として独立学校が452校ある(2000年)。約12%の就学年齢児童・生徒がオルタナティブ教育を享受している(表−1、2参照)。ひとことでオルタナティブ教育といっても、その内容は実に多様である。グルントヴィとコルの思想や実践の流れを汲み、1世紀半前からの「伝統的なオルタナティブ教育」ともいえるフリースコーレやその中等教育版で全寮制のエフタースコーレ、60年代以降の左翼思想を反映したリレスコーレ、教科教育を重視する中規模校のレアルスコーレなどの他、デンマークの主流の宗教であるプロテスタント系の学校、カトリック系の学校、国境近くに暮らすドイツ人学校、ヴァルドルフ学校、モンテッソーリ学校、イスラム系の移民による学校、学習障害やハンディをもつ子どもを対象にした学校もある。主な学校群の内訳は後掲の図―1に示すとおりである。1校あたりの平均生徒数も学校群によって特色がある。レアルスコーレは300人程度である一方、リレスコーレは数十人程度の家庭的な小規模校が大半を占める。昔はありきたりの公立教育に満足しない親が、革新的ならリレスコーレへ、保守的ならレアルスコーレへ、というような傾向がはっきりしていたが、近年ではオルタナティブ校を分ける線があいまいになってきている(10) 。

2)独立学校を結ぶネットワーク(協会)

各オルタナティブ校群は各々のネットワーク組織をもっており、ネットワークの傘下に参加しない学校は皆無に等しい。イギリスのサマーヒル・スクールやタイの子ども村学園のように、単独で政府に対峙するようなスタンスをとる独立学校は極めて稀である。こうしたネットワークの歴史も古く、フリースコーレの協会は1886年に(11) 、エフタースコーレの協会は1908年に設立されている。各々の協会に属する独立学校はそれぞれの共通した特徴が見出される。例えば、自由学校協会は小規模校で政治的には左翼の改革運動から生まれた小規模校のリレスコーレの支援・擁護組織である。また、レアルスコーレをまとめる全国私学協会は、先にも述べた教科教育を重視する独立学校のための協会である。一方、最大のネットワークを形成するフリースコーレ協会は他の協会ほどには同質的ではなく、グルントヴィ=コルの強い影響のもとにある学校群や宗教的・民族的少数派の学校、ヴァルドルフ学校なども含まれる。しかし、それらにはフリースコーレと兄弟組織である青少年のためのエフタースコーレと成人のためのフォルケホイスコーレの設立基盤として謳われている次の「5つの自由」の原則が共通している。

- 理念的自由(いかなる理念に基づいても学校を設立する自由が国民にある)

- 教育的自由(いかなる教育内容・手法の学校でも設立する自由が国民にある)

- 経済的自由(学校には政府からの補助金をもとに運営する自由がある)

- 雇用の自由(学校は理事会をもち、雇用する職員の資格や技能を決める自由は理事会にある)

- 生徒の自由(生徒はどの学校にも入学を申請でき、また学校側には学校方針に合わない生徒の入学を拒否できる自由がある)

ここで各協会について詳細に解説する紙幅はないが、一例として自由学校協会を簡単に紹介しておく。同協会はつい最近まで「リレスコーレ(小さな学校)協会」と称されていた。リレスコーレは、戦後の平和主義や1960年以降の教育改革運動によって生まれた学校群であり、教育思想としてはイギリスのニイルやアメリカのデューイの影響下にある。政治思想的には急進的な左翼系の流れを汲み、「スモール・イズ・ビューティフル」を標榜したオルタナティブ運動から「リレ(=スモール)」と称されてきた。1949年に初めてのリレスコーレが誕生して、ベビーブームの到来を経て、多くのリレスコーレが設立された。同協会は、1980年代、デンマークが経済危機に見舞われていたとき、各小規模校の財政難を解決するために、政府から予算を確保すること等を目的に設立された。現在では47校が同協会に属している。しかし、これらの学校群の中で「リレ」と冠している学校は半分ほどしかなく、当初の「スモール」という標語よりも自由や独立をより強調するようになってきたので、協会の方も「自由学校協会」と改名した。

協会の主な設立目的は、単独では社会的立場が脆弱な小規校をまとめ、「できるかぎり少ない拘束とできるかぎり多くの予算」(12) の獲得を目的に政府と交渉することであった。現在では、この目的の他、広報活動や、政治的な働きかけ、理事や校長、教員らの研修、職員と校長や理事会と校長、職員同士の対立等の問題が起きたときの調停も行う。すべての理事を対象にした総会が毎年1回、校長を対象にした総会が1回、その他、特定のテーマを設定した週末や半日のカンファレンスが5回ある。さらに協会では、学校を新たに創設したい親のグループの相談にものる。

改称して以来、会則も変更し、協会のメンバーとなるのに、協会の理事会が審議にかけ、メンバーになれる学校か否かを決定するようになった。これまでデンマーク国内でネオナチ思想をもつ人々や宗教団体が学校を創るため協会への参加を申請してきたが、双方ともに協会は申請を受理しなかった。前者については、子どもの至福のためという協会の教育理念に反する思想であるとの判断から、後者については、もともと政治色の強い協会であり、宗教系の学校とは一線を画するとの考えからである。理事会は年に6回あり、理事長と事務局長が一同に会する。事務局費は各学校が生徒1人あたり年間250クローネ(約3,800円)を集め、あてがう。

自由学校協会等のネットワーク・グループにはそれらを連携させ、予算などの交渉を政府と行う親組織として独立学校審議会があり、活動を支えている(図−1参照)。レアルスコーレの協会(全国私学協会)事務局長エーベ・フォルスベルグは「デンマークが築いてきた文化のひとつは『協会(アソシエーション)の文化』です」という。どの街にもサッカー等のスポーツ協会があり、興味関心を同じくする人々が集い、横の連帯感を人々は日常的に享受している。こうした連帯意識は学校づくりにも根づよく、孤軍奮闘している独立学校は皆無であるといってよい。

自由学校協会だけでなく、各協会の事務職員は決して多くない。もっとも大きな組織であるフリースコーレ協会でも3名のコンサルタントと3名の事務職員の計6名の組織である。こうした少人数の職員で、新たな学校設立に関する問い合わせへの応対、設立・運営関連の法律に関する助言や行政上の問題解決、市当局や教育省との連絡・交渉、校長や職員間のもめごとの調停、教員や校長を代表する組合的役割、セミナーの開催、インターネットや電話での広報等の任務をこなしている。なかでも団体交渉は1人ひとりの教員の生活にかかわる重要な仕事のひとつである。交渉の結果により、独立学校といえども、一定の就労条件が課される。例えば、すべての独立学校教師の就労最低時間は年間1,924時間(毎週24時間)である。

3)親の参画と自由な学校づくり

おそらくデンマークは、自前の教育を親自身が考え、創生していこうという意識が世界的に見てももっとも強い国のひとつであろう。実際、親たちが集い、独自の学校づくりを実現した例は少なくない。しかし、こうした草の根の動きを政府が支援するメカニズムを有しているのがデンマークのオルタナティブ教育の一大特徴である。

教育省の担当官は、デンマークではプライベートな学校が創設される際、とりたてて「認可」される必要はないという。ただ、地域の子どもたちが通う学校が創設されるということを市当局に対して報告しなければならないだけである。ただし、補助金が必要であれば、授業を開始したい年の2月1日までに登録の申請をしなくてはならない。独立学校創設の諸条件は次節で述べるが、申請費として30,000クローネ(約45万円)を用意し、8月の開校までに政府に預けなくてはならない。開校した暁にはこの資金は戻ってくる。毎年何件かの申請がある。近年では、イスラム教徒の移民が増えており、彼(女)らもすでに20校ほどの独立学校を設立し、他校と同様の条件でデンマーク政府の補助を受けている。ちなみにフリースコーレ協会には、2000年度は11件もの新規の学校設立の相談があり、すべて実現したという。2001年度については3つの親のグループから設立の相談を受けている(2001年9月現在)。

独立学校法第1条で述べられているとおり、公立学校と同程度の教育を授けるのであれば、独立学校でいかなるカリキュラムを組もうと自由である。子どもを家庭で教育しようが、独立学校で教育しようが、公立学校のように初等教育段階からデンマーク語と英語の読み書きと算数は教えなくてはならないが、その他は当事者まかせなのである。教員免許は必須の認可条件ではない。教員免許をもっていない教師に対しても、公的補助から給与が出せる。傾向として大規模校には免許所持者の教師が多く、地方の小規模校には少ない。エフタースコーレ事務局長によれば、エフタースコーレでは、約85%の教師が教員免許を取得しており、残りの15%は非常勤の芸術家や技術者、職人等が多い。なかには教員免許取得のための特別な訓練よりもオルタナティブなトレーニングで教師になったことを誇りとしている教師も多いという。教科書も何を使用してもよい。理事会や教師たちが教材を選び、各々に工夫を凝らした独自の授業を行っている。試験も課しても課さなくても自由である。筆者が訪れたフリースコーレもエフタースコーレも試験そのものの価値を認めず、いっさい行っていなかった。

しかし、自由の代償として相応のリスクも伴い、それを回避するための献身的な努力が求められるという点を見すごしてはならない。独立学校は建物と土地と規定の子ども数という条件さえ整えば、スタートさせるのはさほど難儀ではない。しかし、常に生徒数を維持し、経営的に切り盛りしていくのは至難である(各学校の補助金総額は、1、生徒数、2、生徒の年齢、3、教師の年齢、の3つの条件によって変わる)。運営費は公立校の7割は提供されるが、原則的に土地や建物は設置者みずからが用意しなくてはならない。こうしたプロパティに対して政府の支援や特別の貸し付けが用意されているわけではない。確かにフリースコーレなどの設立団体の中には公立学校からの転換組も少なくなく、その場合は公立の建物も土地ももともと存在するのであるが、すべての独立学校がそうではない。親たちが余暇を使って手作りの教室をつくる独立学校も決して珍しくないのである。

このような自前の学校づくりが至極自然であり、地域の教育を人任せにする親は少ないといわれる。独立学校を訪問すると、親の姿を実によく見かける。彼(女)らは送り迎えに来ているだけでなく、さまざまな企画にかかわり、行事にかかわり、ボランティア・ワークに参加している。なかには校舎を設計し、建設する親もいる。週末には草抜きや校舎のペンキ塗り等も親自身が行う。グリル・ランチ等の週末企画では父親も大活躍である。こうした企画のみならず、日常の教育についても、その方針づくり等に積極的に加わり、親には自分たちの学校を自分たちで創っているという自負がある。つまり、権利を主張するだけでなく、実際に、学校づくりにさまざまな形でコミットしているのである。