CQ ham radio掲載記事

INSネット64の導入

INSネット64の導入

地方に住んでいる人は,まず自分の管轄の電話局にINS64が引けるかどうか問い合わせる必要があります.そこの電話線や設備が古いものだとINS64に変更ができないからです.

大都市以外だといま使っているアナログ電話回線を変更するとなると電話番号が変わることを覚悟しなければなりません.それがいやなら新しく回線を新設することになりますので,このことも併せて尋ねておきましょう.

ブームを当て込んで通信メーカー各社も次々に関連商品を発売しています.せっかく大枚をはたいて機器を購入するのですから最新の商品を使いたいのが人情でしょう.そのほうが値段が安くて高性能だからです.そこで最新情報を入手する手段としておすすめなのが商用ネットのISDNやインターネットの会議室やフォーラムを覗くことです.特にNIFTY-Serve のFISDNフォーラムがおすすめです.最先端の情報が体験者やその道のエックスパートから数多く語られています.

INS64の機器で最も重要になるのはTA(ターミナル・アダプタ)です.たとえ内蔵ISDNボードで同期の64kbpsを使う場合でも,TAがあると同時に電話を使うことができます.つまり電話番号が一つですが,完全に独立した2本の回線を引いたと同じことになるのです.

最新の商品はDSU(端末接続装置,右の写真)内蔵でアナログ端子2個ついているのが主流になっています.個々の商品の使い勝手については上記フォーラムで調べてください.DSU内蔵はNTTの工事費も安くお得です.

TAのアナログ端子にはいままで使っていた電話機が取り付けられます.しかしトーン回線になりますのでパルス専用の電話機は使えません.最近の電話機にはたいてい切り替えスイッチがついていますのでそれを変更してください.

計画が決まったら早めに申し込み手続きをしておきます.最近は通信カラオケの普及もあってINS64の需要が急増しており,工事ができるまでには半年先になるところもあるそうです.急ぐときは先に手続きを済ませてから機器を考える方がよいかもしれません.

ISDNだとモデムを使ったときに比べてすごく高速で大きなファイルもあっという間に届くようなイメージがあります.INS64ではそんな期待をすればがっかりします.せいぜい28.8kbの倍くらいのスピードと思えばよいでしょう.問題はプロバイダからバックボーン回線までの太さで左右されているようです.アナログ電話回線と同じく夜の11時を過ぎたらトタンにスピードダウンしてしまいます.

画像通信講習会が盛況

画像通信講習会が盛況

後半は参加者の関心が強いインターネットの現状を話し,オフラインでネットサーフィンのできるようにしているパソコンを操って参加者に疑似体験をしていただきました. 皆さん最後まで熱心に受講していただきありがとうございました.

新画像通信入門 (4)

新画像通信入門 (4)

JV−FAXにチャレンジ

JV−FAXにチャレンジ1)インターフェイスの製作

チャリーの友人ボブは画像通信もやりたいということで購入したのは,20数万円ですべてがセットになっているDOS/Vのマルチメディアパソコンでした.これなら画像や音声機能のハードやソフトが一通りサポートしていますのでたいていのことはこのままで楽しめます.

しかしハムの画像通信,SSTVやFAXを楽しむためにはこのままでは使えません.無線機から届いた信号をパソコンが理解できるように変換してやらなければなりません.そのためにはパソコンと無線機の間に付加装置(インターフェイス)をつけて専用のソフトが必要になるのです.

今回は簡単な付加装置を作ってJV−FAXに挑戦することにしました.JV−FAXはドイツのDK8JVが開発した高性能なソフトですが,誰でも自由にコピーして使ってよいというフリーソフトウェアですから嬉しいですね.

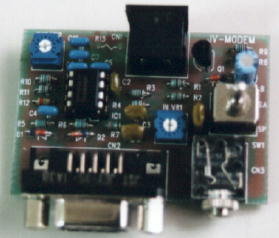

もっとも簡単な回路は付属のマニュアルに載っていますが,チャリーのすすめで松村電子(問い合わせ先:電07442-4-2731)から頒布されているキット(3,500円,送料込)を組み立てることにしました.これはMSCANにも使うことができるようにJH3VSR山田OMが設計したもので,ケースまでついたオールキットです(12月号173頁参照).

もっとも簡単な回路は付属のマニュアルに載っていますが,チャリーのすすめで松村電子(問い合わせ先:電07442-4-2731)から頒布されているキット(3,500円,送料込)を組み立てることにしました.これはMSCANにも使うことができるようにJH3VSR山田OMが設計したもので,ケースまでついたオールキットです(12月号173頁参照).

最近の部品は小さいものが多くそこに書かれている記号を読むには肉眼でははっきりわかりません.中高年者にはルーペがハンダごてと共に必需品です.まず部品が揃っているか確かめます.抵抗にはCRカラーコードがついていますが,この値ははじめての方にはどのようにして読むのかわからないでしょう.本誌が毎年1月号に付録としてついている「ハム手帳」にこのカラーコード表がついていますのでそれを参考にしてください.

ハンダ付けが初めての方でも大丈夫です.はじめに基板についているソケットやスイッチをはずしてから,小さい部品の抵抗から取り付けて行けば楽に作業ができます.次にダイオードですがこれは取り付け方向を間違わないようにしましょう.

それからコンデンサーやソケットとだんだん大きなものを取り付けてできあがりです.自信のない方は写真5を参考にして取り付けてください.出来上がったらルーペでうまくハンダがついているか十分に確かめましょう.古いヤニ入りの糸ハンダはきれいに仕上がらないそうですから注意しましょう.

基板が出来上がったら無線機と接続するケーブルを2芯シールド線で作ります.パソコンとインターフェイスの接続は自作してもよいのですが市販のものもありますので,自分のパソコンが9ピンか25ピンか調べてから間違わないようにしてください.ボブも何年かぶりのハンダ付けで最初は戸惑っていましたが,やはり昔取った杵柄という奴できれいに仕上げました.

2)ソフトを使う

ここまでできるとしめたものです.後はJV−FAXのソフトを立ち上げます.ここで注意することはDOS/Vのパソコンでもこのソフトはそのままでは動かないことです.必ずWindowsを終了して(ここが重要でWindowsの中のDOSではない)DOSプロンプトにします.ここから英語モードに切り替えないと動きません.「US」とだけで簡単に切り替わります.

これで英語モードになりますので,JV−FAXの格納しているディレクトリに入って「JVFAX.EXE」を起動します.ここは「AUTOEXEC.BAT」にこのディレクトリへパスを通しておくと便利です.例えばこの「JVFAX.EXE」がHAMディレクトリの中のJVFAX71ディレクトリにあるとすると

PATH=c:\ham\jvfax71\

でよいわけです.いくつものディレクトリにパスを通したいときは,「;」で区切って書き込みましょう.もちろんすべての文字は半角でなければなりません.

ここまでくると後はJV−FAXを起動するだけです.「JVFAX」(Enterキー)でオープニング画面が現れます.JV−FAXについてはこのコーナーでも何回か取り上げていますので重複する部分は省略します.

もっとも重要なところは初期設定です.「C)Change configurations」画面で「Graphics:」を自分のパソコンのグラフィックボード合うように選定しないと動かなくなったり画面が乱れたり色が出なかったりします.最近の機種でグラフィックメモリが2MBであれば「VESA 800x600x256」に,その下の「T-C graph:」は「VESA 800x600(64K HiColor)」に設定できるようです.

一通りのチェックを済ましてからボブは受信機を7,033KHzに合わせて国内のSSTV局のワッチを始めました.初めて画像が写ったときの喜んだ顔!開局当時の童顔がダブり,2人で昔話に花を咲かすのでした.