|

標準的なパソコンでOK

ここに紹介する「ビデオ スフィンクス プロ」は、普通のパソコンに簡単な付加装置をつけるだけでビデオを取り込んで編集することのできるシステムです。動画ファイルだけでなく、静止画の作成も簡単にできます。Windows95/98パソコン(ペンティアム)ならたいていの機種でパラレルポートにつなぐだけで使用することができます。

このシステムを開発したのは、パケット通信の黎明期に活躍されたJA3ODC秦正人さんです。彼はいま米国カリフォルニアのシリコンバレーでMPEG関連商品の開発を行うFutureTelという会社を経営しています(HP:http://www.futuretel.com)。

セットアップ

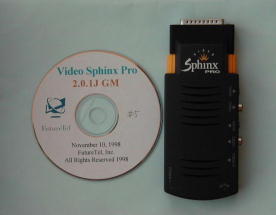

このシステムは本体と各種のケーブル、それにプログラムの入っているCD−ROMからなっています。今回試用したのは発売されたばかりの「バージョン2.0J」です(写真1)。

|

使用するパソコンで注意することは、ハードディスクの空き容量が100MB以上が必要です。附属のCD−ROMをドライブに挿入すると自動的にプログラムのインストールが始まります。画面に指示が出ますのでそれに従って行けば簡単に終了してしまいます。

DOS/Vパソコンのパラレルポートは、標準のほかにいろいろなモードを持っています。その中で一番高速なのはECP(Extended Capabilities Port)モードです。ここでまず行うことは、パラレルポートを高速モードに切り替えることです。これは機種によって設定の方法がすべて違ってきます。実はマニュアルの大半が各機種によるECPの設定に費やしています。正常に切り替えることができたら、附属している「SPTest.exe」を動かして使用パソコンがこのシステムで十分使うことができるかテストします。

筆者の使ったのはパナソニックのサブノートパソコン「Let's note AL-N2」(ペンティアムMMX150MHz)でしたが、テストの結果正常に動作しますとのメッセージが出て終了しました。これで準備がOKです。

ビデオカメラの接続はできるだけ「S端子」を使用します。注意することは常駐ソフトを取り外しておくことです。筆者の場合は途中で動かなくなって調べた結果、ネットサーフィン中に「RealPlayer」がダウンロードされて常駐していたのが原因でした。

ビデオキャプチャ

デスクトップに作成されたアイコンをクリックすると、ソフトが起動して動画取込画面が現れます。シンボルマークをクリックすると機能紹介のページになり、ムービークリップキャプチャをはじめスナップショットやアルバムなど5つの機能が紹介されています。

説明に従って「ムービークリップのキャプチャ」で映像を取り込んでみました。圧縮率を上げると画面がきれいですがファイルが大きくなります。普通はデータサイズを最小にしておきますが、これでもMPEG1形式の352×240画面で1分間の録画では7MBにもなります。

|

このように使い方はビデオ機器の操作と同じです。再生ボタンをクリックで取り込んだ動画の再生がすぐに始まり、パソコンに取り込んでいることが確認できます。それと共に音声も同時録音されています。取込部分は不満でしたら再び操作を行うことで簡単に取り直しができます。

気になるのは画質です。筆者はいろいろなパソコン動画を見ていますが、S端子より取り込んだものはそれらと較べても見劣りがなく、最高級の品質といえましょう。

編集機能

このシステムのよいところは、編集機能が充実していることです。「編集パネル」を出して、必要なところをここからここまでとマークして保存ボタンを押すと作品が出来上がります。それも1フレームごとに場所を指定できますので、きめの細かい編集が可能です。選択された部分の時間長の表示も便利なところで、作品を予定の長さに楽に調整ができます(写真3)。

このように編集機能が充実しているので、編集したい映像を多い目に取り込んでおきます。それで必要部分だけを選択し、繰り返しチェックできるので普通のビデオ編集よりはるかに操作が簡単です。また複数の動画をつなぎ合わせて、別のサウンドと入れ替えてひとつの作品に完成することもできます。

しかしここでの編集は、1作品はせいぜい3分程度にまとめるのがよいのようです。それよりも長い作品を作りたいときは、クリップグルーで個々につなぎ合わせて行くと、どんな長さのものも作ることができます。

メディアショー

いくつかの画像をつないでひとつの作品にまとめるときは「メディアショーボタン」を使います。これは必要な画像データを順番にドラッグ&ドロップするだけでつながります。それも静止画だけでなく、動画にも対応しています。いろいろな動画や静止画をつなぎ合わせて順次表示ができますので、簡単に「プレゼンテーション」ができあがります。

しかも画像はいろいろな形式や大きさの異なるファイルを取り込むことができるのは便利です。

|

スナップショットの機能を使ってビデオソースから静止画像をキャプチャすることができます。ビデオをつないで再生し、録画ボタンを押すと数秒おきにつぎつぎとショットが取り込まれて行きます(写真5)。これで必要なショットを保存することでJPEGなどの画像を作ることができます。

新しい機能

「ビデオ スフィンクス プロ」の古いバージョンと新しいV2.0.1Jの両方を試用しましたが、新バージョンは格段に使い勝手がよくなっています。先に述べたように取込画面がモニータに表示するようになったのは、心理的にも安心できて格段と使いやすくなっています。ほかの機能として表示モニータを分離できるようになり、画面の大きさを自由に変えられるようになりました。

編集では黒画面から徐々に明るくなるフェードインや、反対に暗く消えて終わるフェードアウトができるようになりました。しかしこの使い方はマニュアルをよく読まないと設定に苦労します。黒フェードだけしか設定できないのですが、白フェードも欲しいところです。

今ひとつの追加されたのは、タイトル機能です。これは静止画を最初の画面に取り込む機能です。設定すると徐々に画面が薄れて動画につながって行くオーバーラップが設定され、プロの作品と同じテクニックが使える嬉しい機能です。

まとめ

この「ビデオ スフィンクス プロ」に限ったことではないのですが、動画はどうしても大容量のファイルになってしまいます。インターネットのホームページに張り付けるのでしたら、1MB以下にする必要があります。これだと160×112の画面で表示時間が30秒程度の動画が作れます。

標準的なWindowsのパソコンで動画ファイルが簡単に作れるという、商品としての完成度が高く評価できます。もともと企業のプレゼンテーションなどに使用することを目的に開発されたのでしょうが、パソコンが普及した現在、アマチュアがビデオで撮った作品をMOやCD−Rディスクで友人に配るということが可能になったのです。これを先取りすることはマニアにとってはたまらない魅力でしょう。

最後に今後の欲しい機能はビデオテープへの録画で、それができれば編集機としての価値が出てきます。それと取り込んだ動画の不必要な画面だけを切り取る機能です。現在ではこれができないので、小刻みにつなぎ合わす編集をすることが必要になります。

なお、このシステムの日本での販売元は富士フイルムアクシア(http://www.axia.co.jp/)で、ボーナスとしてフォトレタッチソフト「Kai's Photo Soap SE-J」がついて価格は6万9800円となっています。