|

|

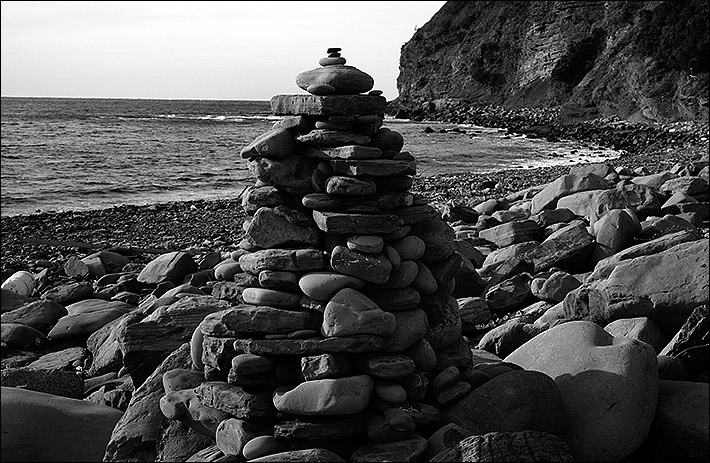

峰町木坂・御前浜の海岸に立つヤクマの塔。大きな荒波や台風がくれば容易に倒壊する海際に立てられている。

毎年旧暦6月の初午の日にヤクマの塔をつくり、子どもの無事成長や家内安全などを祈願する。

堤防背後の屋根が「木坂の藻小屋」。

藻小屋は、対馬の西海岸に多く見られたが、現在、復元し保存されているのは、木坂の藻小屋だけである。

|

対馬中部の西海岸、原生林に囲まれた対馬国一の宮の「海神(かいじん)神社」から海側の「木坂(きさか)御前浜(おまえはま)園地」を歩いて、朝鮮海峡に面した御前浜の荒浜に臨む。

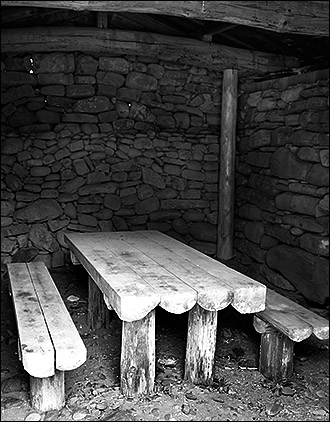

浜の手前に、浜石を積み上げて屋根を葺いた「藻小屋(もごや)」と呼ばれる対馬独特の石積み建築がある。藻小屋は、海から採集したホンダワラやカジメなどの海藻を貯蔵しておく小屋で、乾かした藻は麦の肥料として使われた。また、船を使わないときに格納する役割もあったので別名「舟屋」とも呼ばれている。

自然石や割石をほとんど加工せずに積み上げた、高さ2mほどの野面積み(のづらづみ)の擁壁は当時のままで、屋根部分だけを復元したものという。間口2間、奥行き4間ほどの大きさで、継ぎ目にモルタルなどの接合材は使われていない。一見乱雑に積まれているように見えるが、中に入ってもほとんど光が漏れることがない。海側からの強風に長年耐えていることからも、強度の高さがうかがえる。

◎◎◎

木坂御前浜の海岸には、「ヤクマの塔」と呼ばれる石積みの塔が複数基立てられている。

「ヤクマ」の語義は明らかでないが、午(うま)の日に祭りが行われることから「厄午(やくま)」の字をあてたとする説。また、水神の祭りに馬を犠牲として供えた故事によって、馬の厄日と解釈した「厄馬説」などが知られている。

木坂のヤクマ祭りは、毎年旧暦6月(7月初旬頃)初午の日に行われる。まず、「当前(とうまえ)」と呼ばれる当番の男性が、午前中に地元の氏神である海神神社の境内社「天道神」に参拝する。この当前は、集落の男性が年齢順に交代で務めることになっている。

当前が参拝する間、集落の各家から男性一人ずつが御前浜に集合し、協力して海岸の石を積み重ね、直径約2m、高さ約2.5mの円錐形の石積み「ヤクマの塔」を1基つくる。

塔が完成すると、当前が塔の頂上付近に御幣を立てて供物を供え、参加者全員でこれを拝む。現在、供物はお神酒(おみき)や菓子、クサビ(ベラ科の小型の魚)の炙りものなどであるが、かつてはこのほかに麦甘酒、小麦餅、麦の初穂なども供え、麦の収穫に合わせた行事でもあった。塔を拝むと、その場で供物を飲食して終了となる。なお、天道様は女性を嫌うという理由で、女性は行事に参加できない。

|

藻小屋の内部。隙間なく積まれた石壁は、

ほとんど光が漏れることがない。

|

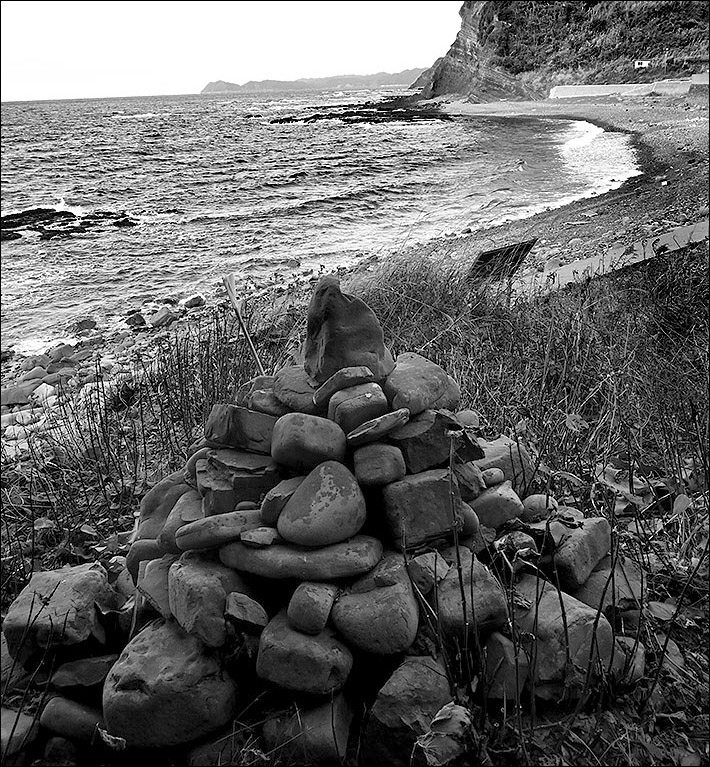

峰町青海・下の浜の海岸に立つヤクマの塔 海際10mほどの所に立てられている。

青海のヤクマの塔。背後の護岸の左上、林の中にも石積みの塔が見える。

護岸上のヤクマの塔。海岸の塔より小さく、高さ1mほどの塔が2基置かれている。

護岸上のヤクマの塔から海を眺める。

|

木坂のヤクマの塔から北に約1.6km。木坂集落に隣接する青海(おうみ)の海岸にもヤクマの塔がある。

青海では、海岸の塔とは別に護岸上の山裾にも高さ1mほどの塔が2基あり、これを「天道の祠」とよび、その一帯の森を天道地としている。

青海地区も木坂と同じ海神神社の氏子地域であり、毎年旧暦6月初午の日にヤクマ祭りが行われる。午前中、区長が海神神社の天道神に参拝する。その間、各家から男性一人ずつが「下の浜」とよばれる海岸に集合し、約50分かけて大小の浜石を積んで、高さ2mほどのヤクマの塔を2基つくる。最後に塔の上に「烏石(からすいし)」を載せ、御幣を棒げ供え物をして礼拝する。

ヤクマの塔が完成すると、当前は天道の祠の上に御幣を捧げ、次いで下の浜に戻ってヤクマの塔にも御幣をさし、麦酒やクサビなどを供えて祝詞(のりと)をあげ、木坂の北方にある伊豆山(居津山とも書く)の方向を礼拝する。あとは村中の男が集まり、麦酒をいただき、供物を飲食して終了となる。ここでも木坂と同様に女性は祭りに参加できない。

木坂と青海、どちらの塔も、毎年の祭りの際に新しく積み直されている。これは玄界灘特有の荒波や台風によって石積みが倒壊することを想定したもので、最初から波の上がらない所につくれば、毎年新設しなくてもよいのだが、祭りのたびごとに新しい塔をつくって神を迎えることが、集落の精神的な儀式だったのだろう。

◎◎◎

かつて、ヤクマの祭りは対馬全域で行われていたが、少子化や過疎化のためほとんど地区で廃絶し、今日では木坂と青海に伝承されるのみとなっている。「わが国の民間信仰を伝える貴重な祭り」として、両地区のヤクマ祭は、平成24年(2012)、国の無形民俗文化財に指定された。

ヤクマの祭りは、夏の麦作の収穫祭と天道信仰が習合した祭りとされているが、ヤクマの塔が何を意味するモニュメントなのかはよく分かっていない。

解明する一つの手がかりとして、鳥越憲三郎著の『古代朝鮮と倭族』(中公新書)に、韓国の済州島(チェジュ島)にヤクマと同じような乱石を円錐状に積み上げ、その頂上に鳥形の自然石を置いた「塔(タブ)」とよばれる2基の石塔があり、これはかつて村の入口にあったもので、悪霊や病魔の侵入を防ぐための宗教的な施設であると記されている。

また、金達寿(キムダルス)も、天道の石積み「八丁郭(天道法師塔)」を見て「これは子供のころに朝鮮で見ていたもの」(『日本の渡来文化』中公文庫)と証言し、朝鮮半島南部との関わりが深いのではないかと推察している。

◎◎◎

天道信仰に纏わるヤクマの塔であるが、青海の海岸に立つヤクマの塔を見て、これは海岸埋葬に関わるモニュメントではないかとも思えてきた。

まず、「青海」という地名がひっかかる。そもそも「青」という字は、青山、青川、青浦、青野、青島などと死者を葬った場所に「青」という字を使うことが多い。江戸時代末期の僧侶・月性(げっしょう)の詩『人間(じんかん)至る処(ところ)青山(せいざん)あり』の「青山」も「骨を埋めるところ・死に場所」を意味している。

幕末の対馬藩士・中川延良がまとめた随筆集『楽郊紀聞2(らくこうきぶん)』(鈴木棠三訳 東洋文庫)によれば、嘉永6年(1853)の記録として、

「青海(あをみ)村は、人死すれば海べたの石原に葬る。それも小石のおびたゞしく有所にて、土は少しもなし。其(その)小石をかきのけ、穴を穿(うが)ちて葬るなり」。

また、「未(いま)だ古き骸骨(がいこつ)の残りて有に取当りても、古骨に成たれば、夫(それ)を傍らにせぎのけて、又葬る。古骨に逢ひても、穢(けがら)はしとも、悲しとも思はず。昔よりかくの如くなれば、誰が墓という事も曾(かつ)て知れず」とあり、これは両墓制の事例として最も古い文献であろう。と記されている。

海岸埋葬は、対馬の他の部落にも残っているところが多く、中世以前にさかのぼるものである(『日本の葬儀と墓』宮本常一 八坂書房)という。

海岸に埋葬された遺骨(遺体)が大波にさらわれ、海の彼方で祖霊となり、ヤクマ祭りの日に塔を目印にして帰ってくる。「あの世とこの世」「現生と来生」をつなぐ「御霊(みたま)祭り」のモニュメントとして、ヤクマの塔は毎年つくられているのではないだろうか。

◎◎◎

2023年12月23日 撮影

|

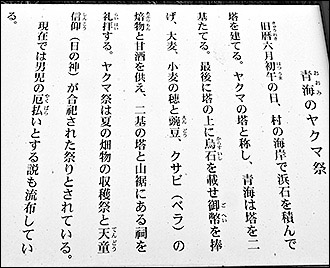

案内板。

|

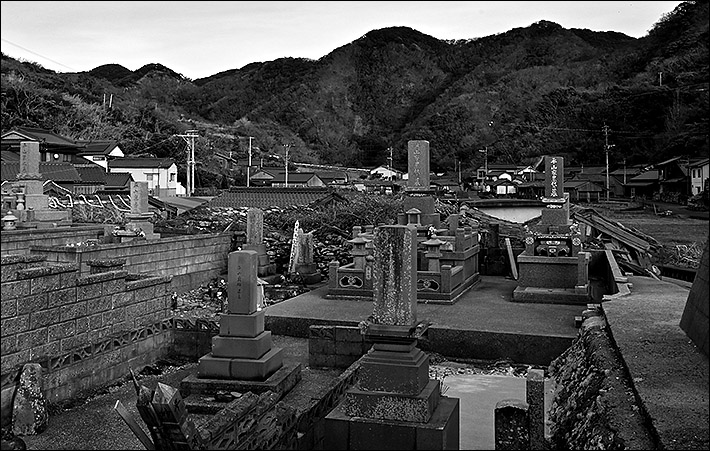

青海集落の海岸墓地。木坂、青海では、かつての両墓制が明治時代まで残っていたという。

海岸の礫丘を「埋め墓」に、集落内にある慈眼寺に「詣り墓」が置かれていた。

|

|