|

|

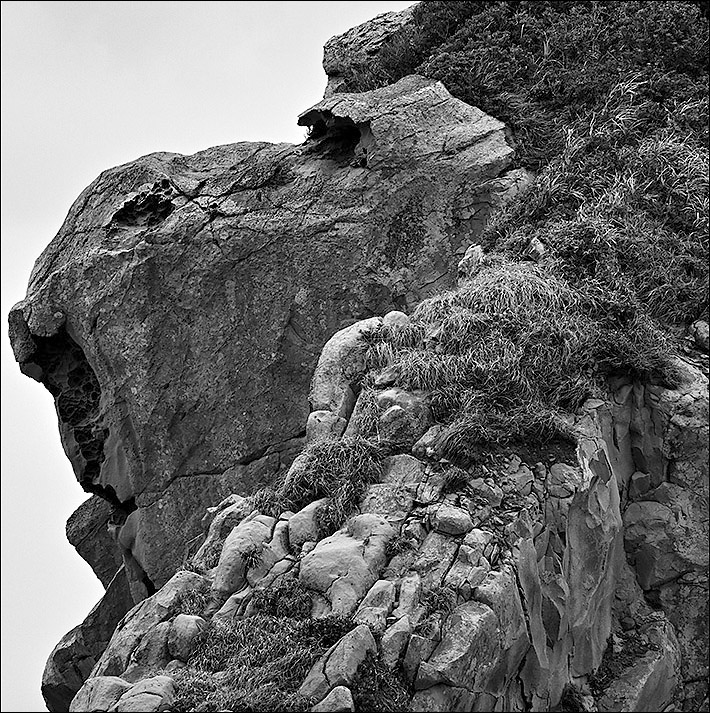

黒崎半島の先端にある高さ45mの猿岩。悠久の時をかけ波風によって風化し形成された伝説の形状石。

シルエットだけでなく、目・鼻・口のディテールもはっきりと見ることができる。

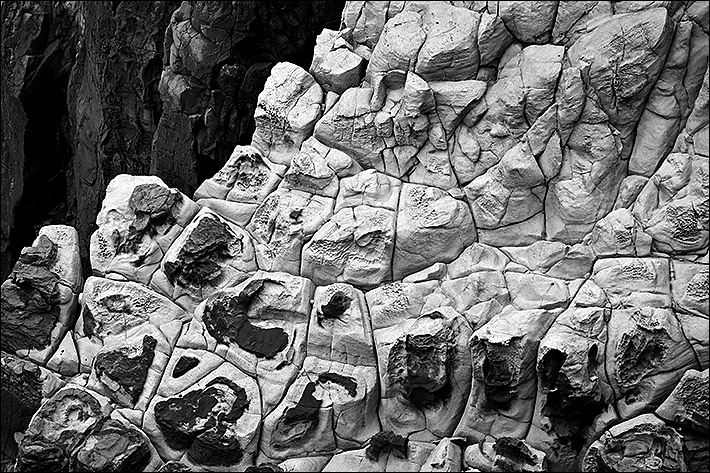

角度を変えても、玄武岩の柱状節理がつくる神秘的な景観を展望できる。

|

壱岐島の北西部、湯本湾(ゆのもとわん)の西に突き出た黒崎半島の突端に、壱岐のシンボルとなっている「猿岩(さるいわ)」がそびえている。猿岩を見渡せる海岸線は、高さ約30mの恐ろしく切り立った断崖絶壁である。崖のふちに安全柵はない。風が強くフラフラ歩いていると落っこちそうで、恐怖心から足がすくむ。

猿の石像は、ここに来る前の男嶽(おんだけ)神社でたくさん見たが、言わずもがなスケールが違う。自然によって造られた高さ45mの猿岩は、まさに圧巻の光景であった。大きさだけではない。目のあたりの陰影といい、前に突き出た口元、頭や背中に生えた灌木が猿の毛並みを表現していて、完成度の高いリアルな猿の形状を成している。くすんだ空と大海原を背景に、凛々しい表情で佇む猿の横顔がくっきりと見えた。

◎◎◎

前回掲載した「男嶽神社/女嶽神社の巣食石」で、壱岐島は、「大八島国」の中で5番目に生まれた島であり、別名「天比登都柱(あめのひとつばしら)」または「天一柱(あめのひとつばしら)」とも呼ばれ、「天と地をつなぐ柱」を意味していると述べた。ここにもう一つ、大八島国の「八」と「柱」にまつわる壱岐の伝承がある。

国文学者で民俗学者の折口信夫(おりくちしのぶ)は、大正10年(1921)8月、沖縄からの帰途、壱岐に渡って民俗調査を行い、後に『壱岐民間伝承採訪記』を著している。この冒頭に、壱岐島誕生の謂われとして「壱岐八本柱」の伝承を記している。少し長いが『民衆史の遺産 第11巻 民間信仰』谷川健一、大和岩雄編著 大和書房より「生き島」に関する部分を引用する。

「壱岐の国は、生き島である。それで、いきと言うのである。はじめ、神様がこの島を生まれた時、海の中ゆえ、八本の柱を立てて、それを繋いで、流れてしまわぬようにせられたのである。その柱が折れ残って、今も岩となっている。折れ柱と言うのが、それである。渡良(わたら)の大島・渡良の神瀬(こおぜ)・湯ノ元沖(登比川(とひがわ)神社の裏)・勝本(かざもと)の長島・諸津・瀬戸・八幡の鼻・久喜、の八つある訳(わけ)である。このうち、神瀬のが一番大きく、久喜のは、桂本岩とも言うている。しかし、その綱が切れて、島は少しずつ動いて、さらけて(さすらう意)いるのである。時々出る年よりたちの話には、一層の事、筑前の国に接(つ)けといたら、よかったろう、というような事が、よく繰り返される。」

生まれたばかりの壱岐の島は、生きてあちらこちらに動きまわる「生き島」であった。この動きを繋ぎとめておくために島の八方に柱を立てて、流れてしまわぬように工夫した。その柱は、今も折れ柱となって島に残っているという。

「猿岩」もこの8本柱の一つと目されており、3本目に挙げられた「湯ノ元沖(登比川神社の裏)」であろうと考えられている。

◎◎◎

猿岩の特異な形状ができた要因として、玄武岩の柱状節理が挙げられる。溶岩がゆっくりと冷えて固まるとき、体積収縮によって5角形ないし6角形の柱状の割れ目ができる。これを柱状節理と呼ぶ。

この柱状節理によってできた割れ目が、玄界灘の激しい海風や波しぶきによって浸食され、縦の割れ目模様が美しい海食崖となったのだろう。猿岩の目や鼻、口のくぼみは、長年の風化で虫食い状態になって空いた穴と思われる。

2015年「日本の奇岩百景」に選定されている。

◎◎◎

2023年12月25日 撮影

|

猿岩から眺める湯本湾の島々。

|

猿岩の海面部、柱状節理の割れ目がはっきりと見える。

|

|