|

|

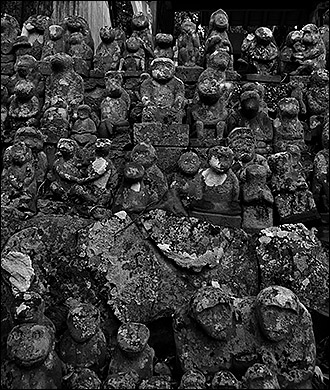

男嶽神社の祭神・猿田彦命に因み、拝殿脇に300体を超える石猿がずらりと並んで奉納されている。

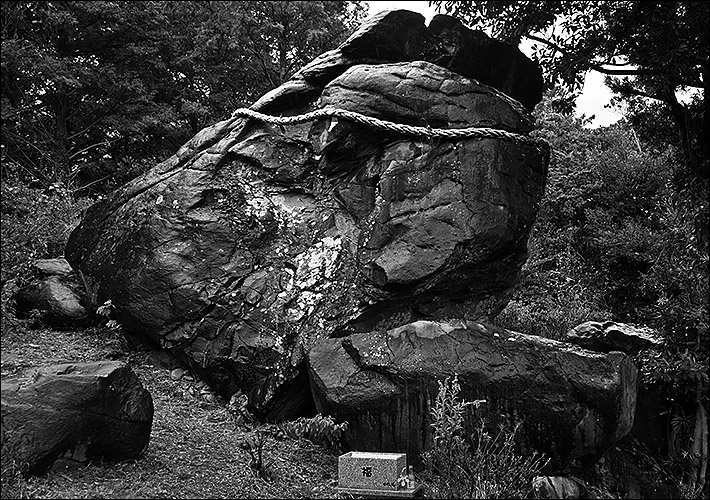

拝殿裏の覆屋に鎮座するご神体の磐座。

ご神体石にコンパスを近づけると針が狂うという現象が知られ、近年注目を集めている。

男嶽神社の拝殿。拝殿の右側をいくと石猿群、その奥にご神体の磐座がある。

|

玄界灘に浮かぶ対馬の厳原(いづはら)港からジェットフォイル(高速艇)で1時間余、行く手に壱岐(いき)の平べったい島影が浮かんでいる。

対馬はいたるところ山ばかりだったが、壱岐に山らしい山はない。島の約8割は標高100m以下で、最高峰は島南部の「岳ノ辻(たけのつじ)」212.9m、今回の参詣地「男岳山(おんだけさん)」168mがこれに続いている。

男嶽(おんだけ)神社の鎮座する男岳山は、かつて地元の人に信仰された霊山であった。山の麓に遙拝所があり、明治時代までは禁足地として入山することができなかったという。

現在は芦辺港から車で約15分。麓から表参道を登れば400段の石段コースとなるが、一方で車参道も整備されている。これで第2駐車場まで上がっていくと、石段を上ることなく参詣することができる。

◎◎◎

『古事記』の「国生み神話」によれば、伊邪那岐(いざなぎ)・伊邪那美(いざなみ)の夫婦神によって、のちの日本となる「大八島(8つの島)」がつくられた折、淡路、四国、隠岐(おき)、九州につづく5番目の島として誕生したのが、ここ「伊伎嶋(壱岐島)」であるとされている。伊伎嶋は、別名「天比登都柱(あめひとつばしら)」とも呼ばれ、壱岐を神格化した「天一つ柱」と解され、「天と地をつなぐ柱」を意味している。

男嶽神社は、この天比登都柱が最初に降臨された場所であるという。また、壱岐県主(あがたぬし)の先祖である押見宿禰(おしみのすくね)が祭祀を行った「天月神命(あめのつきがみのみこと)」(「月神」から「月読命(つくよみのみこと)と同神とする説もある)が降臨された場所でもあるという。

当社の祭神・猿田彦命(さるたひこのみこと)は、天比登都柱と月読命の2柱を当地に導いた神として祀られている。拝殿奥に、おびただしい数の石猿群が並んでいるのは、この猿田彦に因むものである。願いが叶ったお礼に参拝者が奉納したもので、なかには表情がわからないほど風化した石猿もある。歴史の古さを感じさせるが、当社に社殿が設けられたのは明治時代のことであり、石猿の奉納もそれ以降のことと思われる。

◎◎◎

石猿群のさらに奥に、当社のご神体とされる磐座が鎮座している。男岳山の名の通り男根を象徴した姿をしているというが、大きな石が上下に割れて、次第にづれていったキノコ状の形をしている。どこから見れば男根に見えるのか、よく分からない。

私は試していないが、この磐座にコンパスを近づけると、方位磁針が正常に動かなくなるという。

太古の昔、壱岐は火山島であり、島の大部分は複数の火口から噴出した玄武岩の溶岩台地から成っている。この磐座も。男岳山の噴火から生まれた玄武岩だが、石の表面をよく見ると、わずかに赤みを帯びた部分がある。流れ出た溶岩が冷えて固まる際、地磁気の影響により磁力を持って自らが磁石となる性質をもったものと考えられる。

|

おびただしい数の石猿群。

|

女岳山の中腹に鎮座する巣食石。高さは4mを超える。

|

女嶽(めんだけ)神社は、男岳山から「男女岳(めおとだけ)ダム」を隔てた女岳山(めんだけさん、149m)の山頂付近に鎮座している。

女嶽神社のご神体「巣食石(すくいいし)」は、女嶽神社の社殿から約300m北側に離れた場所にある。この日は雨も降っており、これ以上山道を歩くことは辛い。女嶽神社の社殿参詣は割愛した。

巣食石は、男岳山の南、女岳山の中腹に鎮座している。烏帽子形の巨大な岩塊で、男嶽神社の御神体よりはるかに大きい。高さは4mほどあるだろう。

岩の下部が割れており、巨獣が大きな口を開けて咆哮しているように見える。岩質は、こちらもコンパスの針が正常に動かなくなるということから、男嶽神社の磐座と同様の磁鉄鉱を含んだ玄武岩と思われる。

案内板には、すくい石の「すくい」は、巣食うという言葉からきていて、昔この岩の上に「鴻(コウ・おおとり)」という鳥が巣をつくり住みついたことが名前の由来となり、この場合の「鴻」とは、壱岐で数多く見られたコウノトリだと考えられる。と記されている。

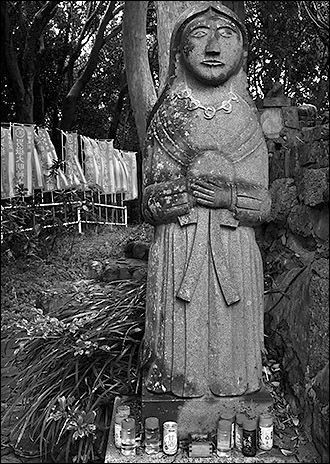

女嶽神社の祭神は、男嶽神社の猿田彦命と対をなす天鈿女命(あめのうずめのみこと)である。天鈿女は、天照大神の命を受けて天孫降臨した瓊々杵尊(ににぎのみこと)のお供をした五伴緒(いつとものを)の一柱で、これが縁となって猿田彦命と結婚した。男嶽神社と女嶽神社を合わせて巡ると良縁に恵まれるといわれている。

◎◎◎

2023年12月24日 撮影

|

男獄神社の境内に置かれていた天鈿女命の石像。

|

注連縄を巻かれた巣食石の背後に男岳山が見える。

|

|