|

|

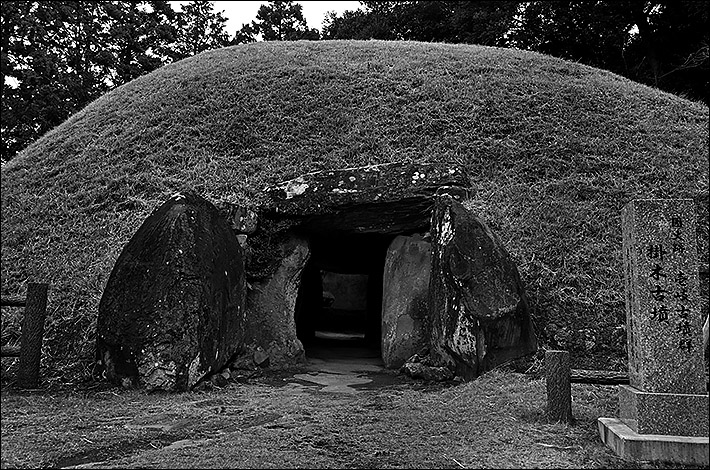

掛木古墳の開口部。墳丘の高さは6.8m、壱岐の古墳は高さを重視した急傾斜の墳丘が特徴とされる。

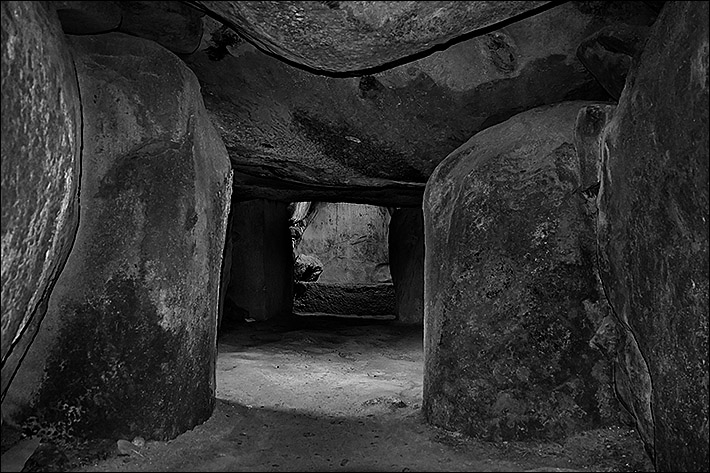

横穴式の石室に入ると人感センサーで自動的に照明が灯る。

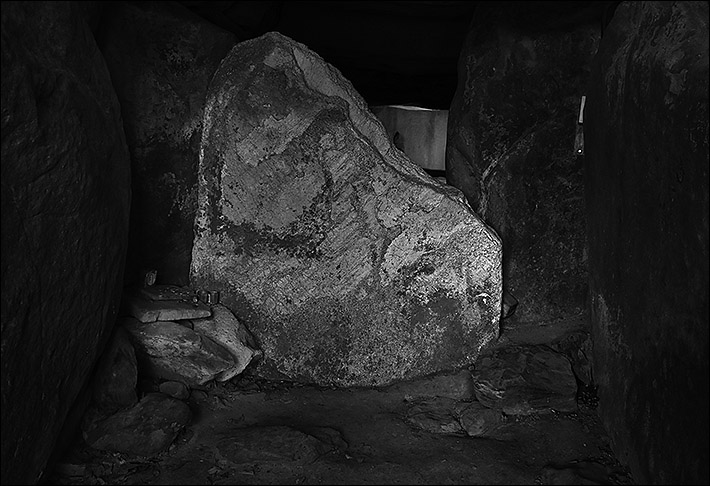

正面に玄室奥壁に据えられた、高さ2.5m超のおむすぶ型をした巨大な鏡石は圧巻であった。

|

壱岐は古墳の宝庫である。南北17.2km、東西14.8km、長崎県の面積3.4%の小さな島に、現在256基(案内板には280基とある)の古墳が確認されている。これは県内にある古墳の約6割にあたる。ちなみに対馬の古墳の数は22基であるという。

壱岐の古墳は島のほぼ中央部、勝本町の百合畑地区から芦辺町の国分地区周辺にかけての半径約800mの範囲に集中して築かれている。

その中で、笹塚(ささづか)古墳(円墳・直径66m)、双六(そうろく)古墳(前方後円墳・墳丘長91m:長崎県最大)、対馬塚(つしまづか)古墳(前方後円墳・墳丘長63m)、掛木(かけぎ)古墳(円墳・南北22.5m、東西18m)、鬼の窟(おにのいわや)古墳(円墳・直径45m)、兵瀬(ひょうぜ)古墳(円墳・直径54m)の6基の巨石古墳が「壱岐古墳群」として国の史跡に指定されている。

これら6基の古墳は、6世紀後半の対馬塚古墳の築造にはじまり、続いて双六古墳が造られ、6世紀末になって笹塚古墳、その後、兵瀬古墳、掛木古墳、鬼の窟古墳の順に築造されたと考えられている。

◎◎◎

壱岐の古墳の特徴として、築造年代が6世紀後半から7世紀前半(古墳時代後期から終末期)に集中していることが挙げられる。

この時代、朝鮮半島では北部の高句麗、西部の百済、東部の新羅の三国が、激しい覇権争いを展開し、南部の伽耶(かや)では中小国が乱立する混迷とした時代であった。

『日本書紀』によると、継体天皇21年(527)6月、新羅に侵略された伽耶を再興しようと、ヤマト政権は近江毛野(おうみのけぬの)を総大将として、6万の兵を任那(みまな)に送ることを決定する。

こうした事態に対し、新羅と手を結んだ筑紫国(つくしのくに、現・福岡県)の首長・磐井(いわい)がこれを妨害する。これが『日本書紀』に見られる「磐井の乱」のはじまりである。(「磐井の乱」については岩戸山古墳の石人石馬」を参照されたい)

要は、百済と結んだ継体王朝と、新羅と結んだ北九州の豪族・磐井との戦いであり、実質的にはヤマト政権が倭国を統一するための戦争だったのである。このとき、倭国と新羅の間に入って、ヤマト政権を助けたのが壱岐の豪族であったと思われる。

今回、6基の古墳すべてを回りたかったが、残念ながら時間がなかった。ここでは掛木古墳と鬼の窟古墳の2つの巨石古墳を紹介する。

◎◎◎

勝本町布気触(ふけふれ)の掛木古墳は見学自由。国道に面しており、気軽に古墳内部を観察できることから見学者も多い。本古墳の南方500mに笹塚古墳、南方1kmに双六古墳、南東1.2kmに鬼の窟古墳がある。

現在の墳丘は周縁の一部が削り取られており、南北22.5m、東西18m、高さ6.8mを測るが、築造当時は直径28〜30mほどの大型円墳であったと推測されている。

南南西に開口する横穴式石室は、前室・中室・玄室の3室構造で、各室は両袖石で区切られている。石室の石材には、地元産の玄武岩が利用されており、全長は13.6m、島内屈指の大型石室である。

中室と前室には、長さ3m、幅1.5mほどの石を横に据えて腰石とし、その上に長さ2〜3mほどの天井石が載せられている。玄室は長さ3m、幅2.6mのややいびつな長方形をなし、奥壁の高さ2.5m超のおむすぶ型をした巨大な鏡石は圧巻であった。

奥壁の前には、灰白色をした地元産の凝灰岩(ぎょうかいがん)でつくられた刳抜(くりぬき)式の家形石棺が置かれている。石棺の外法は長さ190cm、幅95cm、高さ70cm。内法が長さ150cm、幅46cm、深さ30cmを測り、被葬者は若年者か小柄な人であったと推測される。刳抜式の家型石棺は、島内はもちろん県内にも類例がない。

遺物としては、古墳時代〜近世の銅鏡片・金環・鉄製品・須恵器・土師器など74点が出土されている。九州の他地域の古墳に見られるような「埴輪」は出土していない。墳丘や石室の規模からみると、本古墳の被葬者は笹塚古墳や鬼の窟古墳などの被葬者とつながりをもつ人物ではないかと想定されている。

|

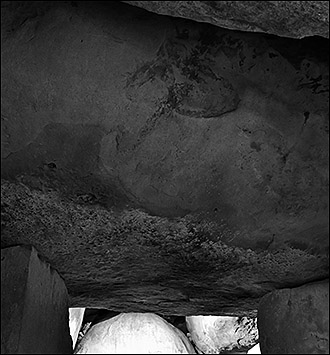

中室と玄室の間に載せられた長さ3m余の天井石。

|

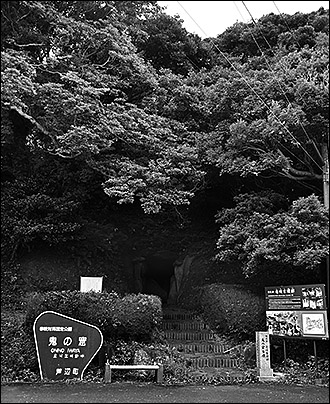

鬼の窟古墳の石室入口。幅1.9m、高さ2.4m。石室には、玄武岩の巨石27個が使用されている。

羨道と前室の間にある閉塞石。石室は、羨道・前室・中室・玄室からなる3室構造の横穴式石室である。

|

鬼の窟古墳は、壱岐中央部のなだらかな丘陵上(標高約100m)にあり、北北東に約150m離れたところに兵瀬古墳がある。

江戸時代後期にはすでに石室が開口されており、幕末に編纂された『壱岐名勝図誌』には、古くは「笹窟」もしくは「矢櫃鬼屋(やびつおにや)」とも呼称され、諸国から客人が見に来る所であり、石面に落書きが多くあった。と記されている。

壱岐には鬼に関する伝承が数多く残されている。

その昔、島には5万匹の鬼が住んでおり、島に住む人を苦しめていた。そこに、鬼の悪行を見かねた豊後国(現・大分県)の若武者・百合若(ゆりわか)大臣がやってくる。百合若大臣は次々と鬼を退治し、最後に鬼の大将「悪毒王(あくどくおう)」を激戦の末、悪毒王の首を斬り落とした。

斬り落とされた首は、百合若大臣の兜(かぶと)に噛み付いたまま、空中に舞い上がったという。壱岐の伝統工芸品「鬼凧(おんだこ)」はその勇士の姿を描いたものである。「鬼の窟古墳」の名称も、これほどの大きな石を組んで横穴をつくることは、人間わざでない。これは鬼がつくったものだろうと考えたことから、この名がついたという。

◎◎◎

鬼の窟古墳の墳丘の大きさは直径45m、高さ約13m。周溝などの外部施設は認められない。石室は南に開口し、内部構造は、羨道・前室・中室・玄室の3室からなる両袖式の横穴式石室となっている。羨道と前室の間に閉塞に用いられた板石が復元されて残されており、その奥には立ち入れない。

石室は、地元産の玄武岩の巨石27個が使用されており、最大の天井石は4m近くあるという。全長16.5mを測り、これは島内最大規模である。

玄室の大きさは長さ3.2m、幅3m、高さ3.3m。奥壁に大型の鏡石を用い、その上にもう一段別の石材を載せ、天井石で覆っている。玄室の奥には、石棺材と思われる長さ2.55m、幅0.75m、厚さ0.13mの板石があり、その上に小さな不動像が置かれている。

出土遺物には、新羅系の陶質土器や須恵器の破片、近畿系の土師器(はじき)、鉄鏃(てつぞく)などが検出されている。築造時期は、壱岐古墳群の中でも最終段階に造営されたもので、7世紀代以降も継続して追葬もしくは土器の供献(きょうけん)が行われていたとみられている。

◎◎◎

壱岐古墳群では、他地域と比べてより多くの新羅系の土器が出土しており、7世紀代には畿内系の土師器が多く出土している。これは、新羅およびヤマト政権の双方と密接な関係を保ちながら、両者の仲介役としての役割を担っていたことを物語るものだろう。

6世紀後半からわずか半世紀の間に、これだけ多くの古墳の建設するのは、相当な労働力が必要となるだろう。これを壱岐の豪族だけでは造るのは困難なはずで、壱岐以外の勢力が関与していたことが考えられる。よってその背後には、対新羅をめぐる軍事的な緊張関係が大きく影響しているものと思われる。

壱岐が半島・大陸に対する兵站基地あるいは中継地として重要視されていくなかで、兵士だけでなく、朝鮮から渡来した技術者や工人・商人など、大勢の人員が移住してきた可能性が想定される。

◎◎◎

2023年12月25日 撮影

|

全長16.5mを測る横穴式石室は、

長崎県では最大、九州では第2位を誇る。

|

閉塞石から玄室を望む。奥壁の前面に不動像が安置されている。

|

|