|

|

眼下に広がる対馬海峡。サスペンスドラマのラストシーンに登場しそうな抜群のロケーションだ。

「塔の鼻」の岩場に立つ4基の積石塔。木坂・青海と同類のヤクマの塔と思われる。

海に面して立つ積み石は、海から来臨する「寄り神(漂着神)」のための門であろうと考えられている。

対馬の地質の大部分は、第三紀層の海底で形成された

泥岩及び砂岩からなる「対州層群(つしまそうぐん)」とよばれる地層で構成されている。

|

前夜は対馬北部東岸の比田勝(ひたかつ)に泊まった。この日、ご飯を食べに店屋に入ると、やにわに韓国語で接客される。「日本人だよ〜」というと「あら、珍しい〜」と返された。あらためて国境の島にいることを実感する。

比田勝港から韓国の釜山(プサン)港まで76km(高速船で最速1時間10分、直線距離では約50km)。ちなみに博多港までの航路は147kmで、その距離は約半分である。昨年(2023年)2月にコロナ禍で運休していた比田勝〜釜山を結ぶ国際航路が約3年ぶりに再開された。コロナ前を上回るインバウンドの回復が期待されている。

比田勝から県道39号経由で30分、舟志(しゅうし)湾南岸の五根緒(ごねお、「ごねう」「ごにょう」「ごにゅう」ともいう)に向かう。

五根緒村は室町期から見える地名で、朝鮮の歴史書『海東諸国紀』(1471年)にも記載がある。また、江戸期の「元禄対馬国絵図」(1700年)には、村の位置は現在地から西北西に約2km離れた舟志浦南岸に記されている。これは明治12年(1879)から3年をかけて、村ごと現在地に引っ越してきたためで、不便な立地ゆえに村の発展に限界があると考えた村民の決断によるものだという。

◎◎◎

五根緒から南東に約800m。「塔ノ鼻(とうのはな)」の岬周辺、灌木林の中を走る道路に、塔ノ鼻を示す案内標識がない。駐車場もなく、とくに島が推す観光スポットになっていないのだろうか、スマホのGoogleマップを頼りになんとかたどり着いた。

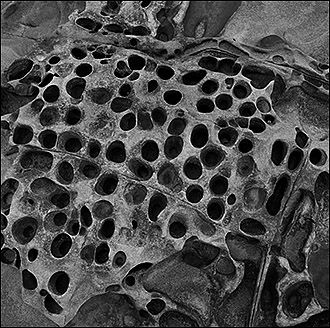

なだらかな斜面となった塔ノ鼻の海岸は、淡い褐色と灰色が織りなすマーブル模様の砂岩層からなっている。打ち寄せる波・風による浸食で生まれた自然の造形美はなかなかの圧巻であった。

海辺の露頭から一段高くなった岩場の上に、4基の積石塔が立てられている。いささか異様な造形物だが、眼下に広がる海を見張る不動の番人のように見える。

海際に立つ円錐形の塔は、「木坂・青海のヤクマ」の塔と同類のものだろう。移転前の五根緒村は、西にそびえる天頭山(てんどうさん、134m)の麓にあった。この天頭山は、かつて島のいたるところにあった天道信仰の神体山「天道山」と同意であり、五根緒の積石塔は、天道信仰の「ヤクマの塔」と見てまちがいないだろう。

太陽神を祀る天道信仰の祭祀は、明治時代までは伝承通り厳格に行われていたが、大正期頃から粗略になり、戦後急速に形骸化したという(『対馬国志1』永留久恵)。とすれば、かつては五根緒においても、旧暦6月初午(はつうま)の日にヤクマの祭りが行われていたのではないだろうか。

塔の発生年代は明らかでないが、4基ある塔のうち2基は高さ約2mほどで、あとの2基は約1mほどである。背の高い塔は新しくつくられたもので、背の低い塔は古いものと考えられる。これもヤクマの祭りの痕跡といえるものだろう。

◎◎◎

積石塔の西側約60mほどの海岸に石の鳥居があり、海を背に参道を上がっていくと曽祢崎(そねざき)神社の赤く塗られた鳥居と祠が鎮座している。これは移転前の五根緒村にあった神社を、村移りの時に現在の地に遷したものといわれている。

祭神は、この地の氏神である「曽根山房」で、『対州神社誌』(1686)には「氏神曾根山房 神体石高サ八寸 勧請不知」とあり、天明年間(1781〜89)に成立した『対馬神社大帳』には「曽祢山形社。或は野菩薩神と云ふ。神体紫石」とある。

名称の「曽根」は地形状の「そね」(川によってできた砂礫の多いやせた荒地をいう)とみられ、「山房」「野菩薩」は九州地方で信仰されている「矢房・八房(ヤブサ)神」とされている。信仰の実態はよくわかっていないが、水木しげるの『妖怪・土俗神』(PHP研究所)によると、ヤブサ神は八房八大竜王(やぶさはちだいりゅうおう)にちなむ神で、天台系山伏によって伝道された竜神(水神)であったが、荒神(あらがみ)としての性格から“薮神(やぶがみ)”の信仰と習合(折衷)したものらしい。とある。

◎◎◎

「五根緒の積石塔」は、今回旅した対馬のなかで、もっとも気持ちのいい場所であった。もう少し宣伝に務めれば、観光の目玉となって過疎化地域の活性化に貢献できるのではないかと思われる。蛇足ながら付け加えておく。

◎◎◎

2023年12月24日 撮影

|

砂岩の表面に見られる「はちの巣状風化」。

|

曽祢崎神社から見下ろす舟志湾の湾口。遠くに比田勝の山並みが見える。

社殿は北向きに鎮座。あたりに広がる灌木の藪は、

強い風によって地を這うように斜めに延びている。

|

|