|

|

皇大神宮(内宮)の玄関口となる宇治橋。第62回の式年遷宮が行われた平成25年(2013)には約885万人、

コロナ禍の昨年(2022)1年間には約411万人の参拝者がこの橋を往復したという(数値は「伊勢志摩経済新聞」より)。

20年間で1億人以上の参拝者が歩くことにより、厚さ15cmのヒノキの橋板は約6cmも磨り減っていたという。

五十鈴川の御手洗場。古来からの禊(みそぎ)の場で、川の上流は深い緑に包まれている。

内宮正殿。板垣南御門の奥にある茅葺き屋根の建物が外玉垣南御門。石段から先の写真撮影は禁じられている。

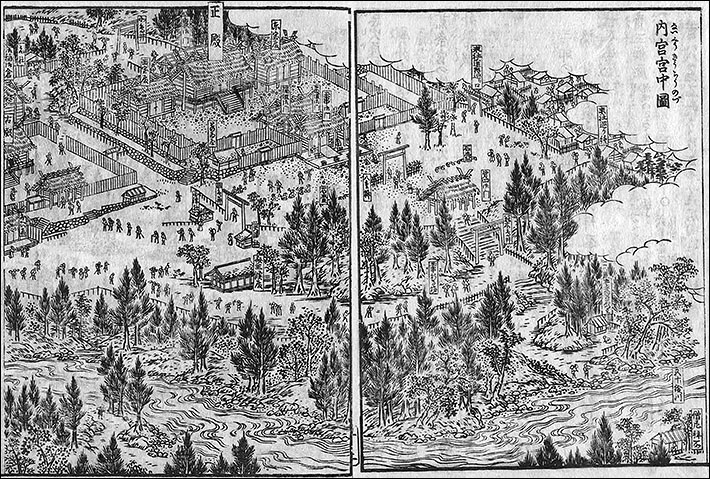

【図1】寛政9年(1797)に刊行された『伊勢参宮名所図会』の内宮宮中図。

当時は内宮・外宮ともに板垣も外玉垣もなく、参拝客は内玉垣南御門の前まで入ることができた。

|

五十鈴川の清冽な水の流れを眺めながら、長さ101.8m、幅8.4mの宇治橋を渡って、伊勢神宮の内宮神苑に入る。ザク、ザクと自らの足で踏みしめる玉砂利の音だけが聞こえてくる早朝参り。表参道の広い空間には樹齢数百年のスギ、ヒノキの巨木が林立しているが、整備の行き届いた芝生の庭園を歩いているようで、森閑とした森の趣はない。

火除橋(ひよけばし)と呼ばれる小さな橋を渡り、第一鳥居をくぐると、いよいよ内宮の神域に入る(宇治橋の前後にある2つの大鳥居は一の鳥居、二の鳥居と呼ばないそうだ)。右手に御手洗場(みたらし)があり、なだらかな石畳の階段を降りて五十鈴川の川辺に立つ。川の水で禊をすませ、正殿のある正宮(しょうぐう)に向かう。

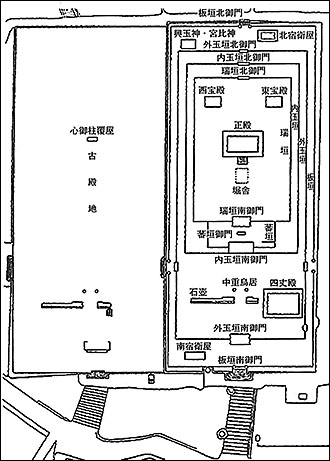

ふたたび砂利道を歩いて表参道の奥まで進むと、正宮へ向かう30段ほどの石段がある。正殿は、内宮・外宮共に、外側から板垣、外玉垣、内玉垣、瑞垣の4重の垣根に囲まれており、その垣も内側に向かうほど、板や柱の隙間が狭められている。一般の参拝者が立ち入れるのは、外玉垣南御門(とのたまがきみなみごもん)までで、その内側となると限られた神職や特定の人しか立ち入ることができない。

正宮の右手(東側)にある古殿地(こでんち)と内宮所管社の「屋乃波比伎神(やのはひきのかみ)」も、参道に木柵が並べられていて立ち入れず、見ることができなかった。なぜ、これほどまでに厳重に囲まれているのだろう。どこかしら冷ややかで、見たいという好奇心を拒まれているように感じられる。カメラおやじの苛立ちは募るばかりだ。

◎◎◎

江戸時代中期の寛政9年(1797)に刊行された『伊勢参宮名所図会』【図1】を見ると、正殿を囲む垣は2重でその高さも低く、参拝客は内玉垣南御門の前まで立ち入ることができたようだ。

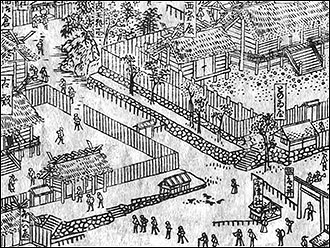

また、【図2】左側の古殿地には、遷宮終了後の旧い正殿がそのまま残されており、参拝者が自由に見学している様子が描かれている。20年の役割を終えた古殿が解体され、現在のような何もない空間となったのは、明治2年(1869)の第55回式年遷宮からのことである。

さらに社殿配置も、正殿、東宝殿、西宝殿が横一列に並ぶ形式は、現在のもの【図3】と異なっている。社殿配置および4重の垣に変わったのは明治22年(1889)の式年遷宮からであるという。明治以前のほうが、一般参詣への対応でははるかに開放的であったようだ。

今からおよそ900年前、平安時代末期から鎌倉時代初期の僧侶、歌人・西行法師が、神宮にお参りした際に、次のような歌を詠んだ。

なにごとの おはしますかは 知らねども

かたじけなさに 涙こぼるる

神宮の神々しさに胸を打たれ、感きわまる気持ちを詠んだ歌とされている。

当時、西行法師はどこまで神宮の神前に近づくことができたのだろうか。神宮では、明治維新まで僧や尼はもとより、医師など頭を丸めたものは神域への参入を禁止されていた。西行法師が見たであろう神宮の姿はどのようなものであったのか、知りたいところである。

|

【図2】『伊勢参宮名所図会』の上図部分。

左の古殿地には、旧い正殿がそのまま残されており、

参拝者が自由に見学している様子が描かれている。

正殿、東宝殿、西宝殿が横一列に並ぶ社殿の配置も、

現在と異なっている。現在の配置(下図)に

変わったのは明治22年(1889)の式年遷宮からである。

【図3】皇大神宮(内宮)社殿配置図。

『アマテラスの誕生』筑紫申真(講談社学術文庫)より転載

|

御手洗場の近くにある「滝祭神」。

伊勢では毎年8月1日(八朔)に五十鈴川で

汲んだ水を滝祭神にお供えし、家に持ち帰った後、神棚で無病息災を祈る風習がある。

滝祭神。御垣と御門のみで社殿はなく、

石畳の中央に五十鈴川の守護神とされる石神1体が祀られている。

|

古来、日本人が神と出会う場所は磐座であった。伊勢神宮の神域にも、神道の原初的形態を今に伝える神籬磐境(ひもろぎいわさか)式の磐座がいくつか残されている。

内宮の宮域内、御手洗場のすぐ南の林の中にある「滝祭神(たきまつりのかみ)」もその一つである。滝祭神には、浄域を囲う一重の板玉垣と御門があるだけで、本殿・拝殿などの建造物は一つもない。玉垣内には一面に玉砂利が敷かれ、中央に一段高く石積みされた方形の座所がしつらえてあり、そのなかに玉砂利とは異なる少し大き目の黒い石が置かれている。

これは以前に紹介した伊勢市鹿海(かのみ)町の内宮末社「加努弥(かぬみ)神社」とほぼ同じ形態である。

平安時代初期の神宮を知るための重要な史料『皇太神宮儀式帳』(延暦23年(804))には、当社は滝祭神社とも滝祭社(たきまつりのやしろ)とも呼ばれ「大神宮の西の川辺にあり。御殿なし」と記されており、元は五十鈴川の西側の対岸に鎮座していたと言われている。

祭神の瀧祭大神(たきまつりのおおかみ)は、五十鈴川を守る水の神であり、神宮が造営される以前からこの地に鎮座し、この大神こそが、伊勢神宮の本来の祭神であったとする説もある。

いずれにせよ、所管社にも関わらず別宮に準じた対応で祭典が奉仕されていることも、神宮創祀以前からの土着神として、その神格の高さを物語っているように思われる。

筑紫申真の『アマテラスの誕生』によれば、「鎌倉時代の『坂十仏参詣記』は、このカミのことを、河の洲崎にある松杉などの一叢で、神体は水底に御座あり、すなわち竜宮である」といっており、また民俗学者・井上頼寿の説として「滝祭りの神はもと竜であって、たくさんの人をのんだが、後これを悔いあらためて、御手洗のところにいて人々の唾を飲んで修養しているのだ、という伝えもあるそうです。つまり、滝祭りの神は竜、すなわち蛇の姿であらわれるカミと思われていたのです」と記されている。

御垣内に鎮座する三角形状の神体石が、とぐろを巻いて鎌首をもたげた蛇の姿に見えるのは、こうした伝承を反映したものだろうか。

◎◎◎

2022年6月29日 撮影

|

瀧祭神のご神体。

石畳の上に鎮座する三角形状の石神が、

とぐろを巻いて鎌首をもたげた蛇の姿に見える。

内宮所管社の四至神は、内宮五丈殿に東方にある。

四至、すなわち神域の四方の境界を守護する神として、

小さな石段の上に石神として祀られている。

|

内宮の古殿地(新御敷地)が撮影できなかったので、外宮の古殿地を掲載する。

次の式年遷宮では、覆屋の置かれた地点に御正宮の「心の御柱」が立てられる。

|

|