|

|

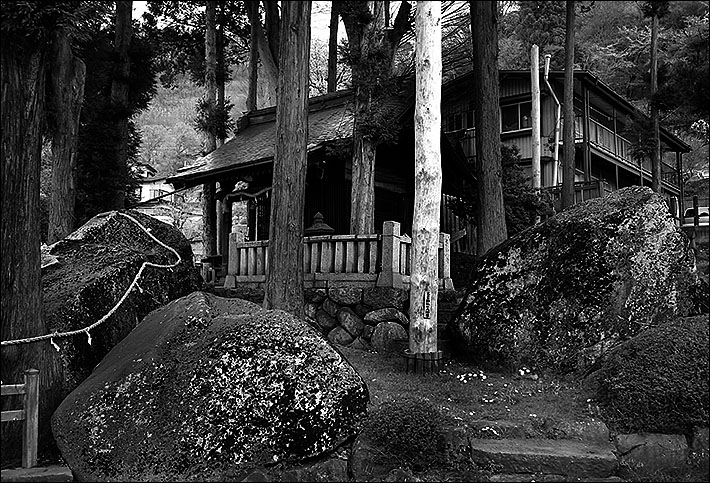

小袋石の山道に並ぶ磯並社。3月に上社の重要な神事である「磯並神事」が行われている。

磯並社の先にある瀬神社、穂股社、玉尾社と続いて小袋石に至る。どの祠にも四方に御柱が立てられている。

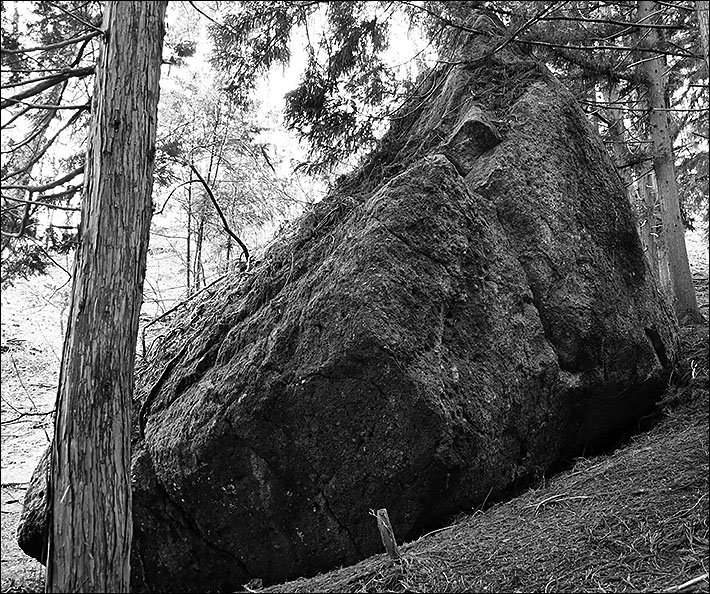

鳥帽子形を呈した堂々たる小袋石は、別名「舟つなぎ石」ともよばれている。

|

「諏訪の七石─Vol.1」に続く5番目の「小袋石(こぶくろいし、おふくろいし)」は、諏訪盆地の南部にそびえる守屋山(1651m)の北東部中腹の斜面に鎮座している。

守屋山は、その名称から「洩矢神(もりやのかみ、ミシャグジ神と同一視される)」、あるいは古代豪族の物部守屋(もののべのもりや、?〜587年)を祀る信仰の山と仰がれてきた。

伝承によると、飛鳥時代の用明2年(587)、仏教の振興をめぐって、崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏が対立した「丁未(ていび)の乱」において、物部守屋は聖徳太子が率いる蘇我軍に敗れてしまう。乱の後、守屋の次男・武麿(たけまろ)は諏訪に逃れて、のちに神長・守矢氏の養子となり「神長官(じんちょうかん)」の職を継いだ。そして森山(守屋山)に物部守屋の霊を祀ったことで、守屋山とよばれるようになったという。

藤森照信氏設計の「神長官 守矢史料館」の東、県道16号「高部」の交差点から下馬沢川(げばさわがわ)に沿って「静香苑(火葬場)」へ向かう狭い道を上っていく。県道から約900mほど走ったところに迂回路のような脇道があり、そこに「小袋石と磯並社」の案内板が立てられている。

舗装路から山道に入り、神経痛の足でこの斜面を登れるかと危惧したが、磯並社、瀬神社、穂股社、玉尾社の石祠を順に巡っていくおよそ100mの登山で、等高線約900mに位置する「小袋石」にたどり着いた。

柳平千彦著の『すわ歴史散歩』(諏訪文化社)には、「高遠から杖突の旧道に入り諏訪へ入る人々が、必ず目にとめた石である」と記されている。小袋石は、古くからよく知られていた石だったと思われる。

◎◎◎

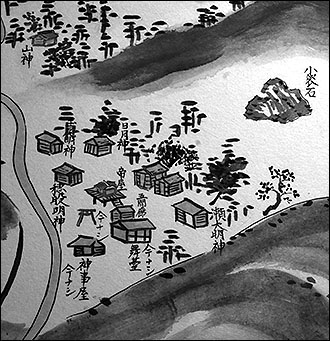

磯並社(いそなみしゃ)は、諏訪大社上社の摂末社で、『上社古図』には4社の他に、日月神・神事屋・五間廊・舞台などの建物が記されている(右図)。また、大祝(おおほうり)即位の時、大祝がお参りする「上十三所御社参」の一つで、現在も旧暦3月上旬に、正月から続く春祭りの最後となる磯並神事が行われている。

磯並社の祭神は、玉依姫命(たまよりひめのみこと)と池生命(いけのうのみこと)。玉依姫は安曇族の祖神・海神(わたつみ)の娘で、池生命は建御名方(たけみなかた)の御子とされいる。

瀬神社(せじんじゃ)の祭神は不詳だが、一説には、饒速日(にぎはやひ)の妻・瀬織津姫(せおりつひめ)とされている。

穂股社(ほまたしゃ)は、御井神(みいのかみ)。井泉の神である。

玉尾社(たまおしゃ)は、興玉命(おきたまのみこと)。一説には、饒速日命とされている。

◎◎◎

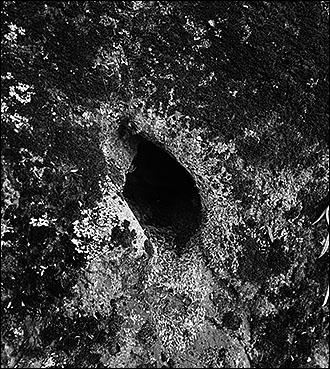

烏帽子(えぼし)形を呈した巨大な小袋石は、「何かが在る」と感じさせる圧倒的な存在感をもって山の斜面に張りついていた。

案内板には、石の大きさは「高さ六間五寸、横四間二尺」とある。これを換算すると、高さ約11.1m、幅約7.9mとなる。これだけの大きな石だが、石下の地面に亀裂があり、そこから水が染み出ているので、太古の土石流によって運ばれてきた転石のように思われる。

小袋石には「舟つなぎ石」という別名がある。古代、諏訪湖の水面がここまであり、この岩に舟をつないだという伝承によるものだが、これは小袋石の標高約900mを考えると、いささか無理があるように思われる。

諏訪湖は、1万8千年前以降、徐々に増水拡大し、古墳時代から平安時代にかけて最大となり、その当時の最高水位は標高765mほどであったと考えられている(『諏訪湖 治水の歴史』長野県諏訪建設事務所発行)。その後、湖は減水縮小して、現在の水面の標高759mに落ち着いたという。

また、上社本宮にある「波除(なみよけ)鳥居」は、かつて諏訪湖がこのあたりまで迫っていたことを示すものである。諏訪湖の水位上限は、標高約770mあたりと考えるのが妥当だろうと思われる。

◎◎◎

舟つなぎ石の「舟」は、霊魂を山上他界、または天上他界へといざなう乗り物と見立てる、古来の霊魂観と結びついたものではないだろうか。

守屋山の山頂には、物部守屋を祀る守屋神社の奥宮(石祠)があり、南山麓の旧片倉村(伊那市高遠町)には守屋神社の里宮がある。『日本書紀』によると、物部氏の祖神・饒速日は、神武東征に先立ち「天の磐船(あまのいわふね)」に乗って高天原から下界に降臨した。また、船形をした木棺や埴輪、装飾古墳の壁画に描かれた船画に象徴されるように、船は霊魂を他界へといざなう乗り物であった。

小袋石=舟つなぎ石は、神々とこの世界をつなぐ港口(窓口)であり、諏訪の古層の神を祀る根源的な磐座であったと推測される。

|

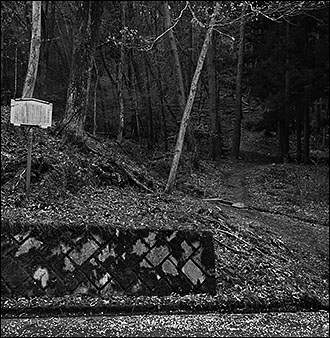

小袋石の入口にある「小袋石と磯並社」の案内板。

右手からの山道を登っていく。

神長官 守矢史料館に展示されている『上社古図』(部分)。

|

旧甲州街道から脇道に入った住宅地に鎮座する児玉石神社。境内には5つの巨石が点在している。

拝殿前にある疣石と呼ばれる巨石。岩に小さな凹みがあることからこの名がついたという。

疣石の頂部に凹み見える。凹みは常に水を湛えており、その水でイボを洗えば必ず治ると伝えられている。

|

◎◎◎

児玉石神社(諏訪市湯の脇1-12)の境内にある5つの大石は、朝からの雨に濡れて石本来の質感を放ち、美しく輝いていた。

拝殿前に横たわる、注連縄が巻かれた一番大きな石を児玉石だと思ったが、この石には「疣石(いぼいし)」という名が付けられていた。どうやら「諏訪七石」の一つである児玉石は、境内にある巨石群のことを言うらしい。また、疣石は2つあるということだが、隣の石がその片割れだろう。石の形状から見て、元は一つの石で、割れて2つになったものと思われる。

伝承によると、疣石にはたくさんの凹部があって、常に水をたたえて乾くことがなく、この水で「いぼ」を洗うと、必ず治癒するという。たしかに、石の最頂部や側面に、自然のものか人工のものか、よく分からない深さ5cmほどの凹みがあった。

当社の祭神は、兒玉彦命(こだまひこのみこと)と玉屋命(たまやのみこと)の2柱で、兒玉彦命は、建御名方命の孫神で、守矢氏の5代目とされている。

玉屋命は、別名「玉祖命(たまのおやのみこと)」ともよばれ、天孫降臨の段では、邇々芸命(ににぎのみこと)の降臨に附き従った五伴緒(いつとものを)の一柱で、三種の神器の一つ「八坂瓊勾玉(やさかにのまがたま)」をつくった玉造部(たまつくりべ)の祖神とされている。

2つの疣石は、「兒玉石大明神」とも称されて、祭神2柱の御霊代(みたましろ)とされているが、国津神(くにつかみ)である建御名方命の孫神と、天津神(あまつかみ)である玉屋命が、同列に祀られているのには違和感がある。ここでの玉屋命は、児玉彦命の妃神とされる「美都多麻比売命(みつたまひめのみこと)」のことで、「たま」の語音転換ではないかと思われる。

境内設置の案内板には、『上諏訪宮神徳記抄』に「神が諏訪湖より大石を取り上げたが袖は濡らさなかった。中に二個の大石があり「兒玉石大明神」と称した。」と記されている。はて、湖からこの大きな石を取り上げた神は、ダイダラボッチのような巨人神であったのだろうか?

また、次のような伝承もある。昔々、諏訪湖が今よりずーっと大きかった頃、村の娘が湖の浅瀬で青く輝く石を拾い上げた。それはヒスイの玉だったが、肩まで水に浸かったはずなのに袖は濡れていなかった。これを村長に話すと、それは神様の玉に違いないということになり、古くからこの地の鎮守である「大石様」の一画に祠を建て、「児玉石様」として祀られたという。

この伝承は、泉鏡花の『貝の穴に河童の居る事』に「……諏訪――の海――水底、照らす、小玉石――手には取れども袖は濡さじ……」と唄われている。

はたして児玉石は、大石であったのか、勾玉であったのか、皆目分からなくなってきた。

◎◎◎

「諏訪七石」の最後となる亀石(かめいし)は、慶長3年(1598)、豊臣秀吉の家臣・日根野高吉(ひねのたかよし)により築城され高島城の庭に、平成19年(2007)、132年ぶりに帰ってきたといういわくつきの石である。

元は、茅野市の「千野川神社」付近を流れる宮川の川中にあったと伝えられているが、文明14年(1482)の洪水で流されて、一時期、行方不明になってしまった。その後、宮川の治水工事の際に、河床中から発見されととも、どこからか探してきたとの説もあるが、見つかった亀石は高島(諏訪)藩に献上され、城内に搬入された。明治に入り、廃藩による天守閣などの取りこわしの際、亀石は売り払われ、諏訪市の河西家の庭に安置される。この石が、流浪の旅を経て132年ぶりに、再び高島城に帰ってきたという謂れである。

形状は亀に似ているが、この石が、諏訪七石の亀石であるとの確証には至っていない。

◎◎◎

「諏訪の七石─Vol.1」にもどる

諏訪大社 下社を拝観の際には、春宮の西、砥川対岸の道を150mほど入ったところにある「万治の石仏」も訪ねてほしい。

◎◎◎

2024年4月21・22日 撮影

|

疣石の側面にある凹み。

|

高島公園、覗石松の脇に置かれた亀石。

たしかに形状は亀に似ている。石の大きさは、高さ50cm、幅1.2m、厚さ70cm。

|

|