|

|

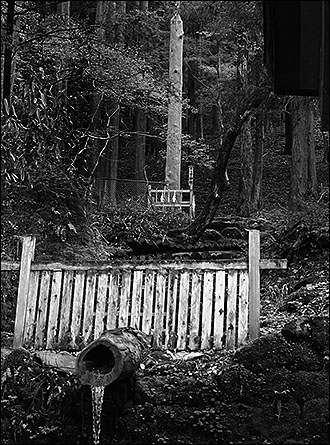

中央にそびえる諏訪大社 上社本宮の「一の御柱」。御沓石は御柱の後方にある。

|

諏訪明神の御沓の跡が残されていると伝わる御沓石。

御沓石の後方左上に、「神力残石上」と刻字された「天の逆鉾」が立てられている。

左が上社本宮の幣拝殿。右手に伸びる脇片拝殿の屋根の上に「硯石」が鎮座している。

東宝殿と西宝殿の間にある四脚門の脇から眺めた「硯石」(望遠レンズ使用)。

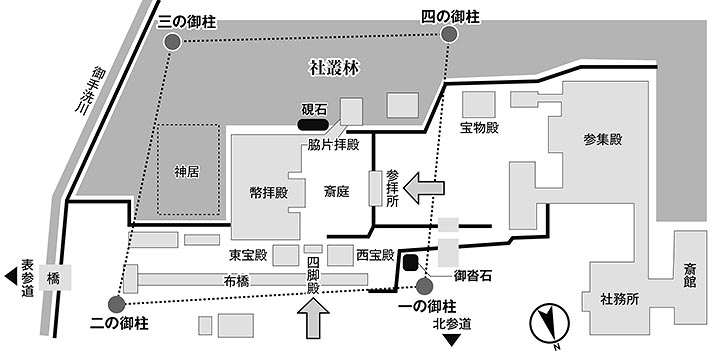

諏訪大社 上社本宮境内図。

|

信濃國一の宮・諏訪大社は、諏訪湖を南北にはさんで上社・下社に分かれ、さらに南側の上社は本宮(諏訪市中洲宮山1)と前宮(茅野市宮川2030)に、北側の下社は秋宮(下諏訪町5828)と春宮(下諏訪町193)に分かれている。諏訪大社はこの二社四宮の総称である。

当社は、わが国最古の神社の一つに数えられているが、創建の由来などはよく分かっていない。『延喜式』神名帳には、信濃國48座の第一に「南方刀美神社(みなかたとみのかみのやしろ)」と記されている。

祭神は、本宮に建御名方神(たけみなかたのかみ)、前宮に八坂刀売神(やさかとめのかみ)、春宮・秋宮に建御名方神、八坂刀売神、八重事代主神(やえことしろぬしのかみ)が祀られている。

大国主命(おおくにぬしのみこと)の御子神・建御名方神は、「国譲り神話」で武甕槌(たけみかづち)に敗れ、出雲から諏訪に逃れてきたが、諏訪には建御名方の侵入を拒む、縄文時代以来の古き神「ミシャグジ」を信仰する「モリヤ」一族がいた。両者は争いとなり、建御名方が勝利するが、土地に根ざした伝統的な祭祀は排除されず、共存体制が続いたという。

八坂刀売神は、建御名方神の妃神とされているが、記紀神話には見られない神であり、諏訪固有の神とも考えられている。諏訪湖の風物詩「御神渡り(おみわたり)」は、上社の建御名方神が下社の女神・八坂刀売神のもとへ渡った跡とされている。

古来より、諏訪大社は大和の大神(おおみわ)神社と同じく、本殿を持たない神社とされてきた。現在、前宮だけに本殿があるが、これは昭和7年(1932)に伊勢神宮の式年遷宮の古材を用いて建てられたもので、大祝(おおほうり)の30日間の潔済(けっさい)が行われた「精進屋」を復元したものといわれている。

大祝とは、諏訪明神の依り代・現人神(生き神様)として、諏訪社(上社・下社)の頂点に位置した神職のことをいう。

◎◎◎

鎌倉時代・嘉禎3年(1237)の『諏訪上社物忌令(ぶっきれい)』には、「七石之事」として「御沓石・硯石・御座石・蛙石・小袋石・児玉石・亀石」と称する7つの霊石が、諏訪七石(ひちせき)として挙げられている。

今回、2回に分けて「七石」を紹介する。御座石、亀石、蛙石の所在地については諸説あり、ここに掲載する石も伝承地に比定されているが、定かなものではない。

◎◎◎

「御沓石(おくついし)」は、上社本宮境内の「一の御柱(おんばしら)」の背後にある。現在、苔のような植物が一面に密生し、石の表面を見ることはできないが、石には諏訪明神(建御名方神)の御沓の跡、もしくは諏訪明神が御馬(みま)にまたがり、この石を乗り越えた時についた蹄(ひづめ)の跡が残されているとされ、生類は恐れてこの石の上に上がらないと伝えられている。

また、『諏訪旧跡誌』には、天保3年(1832)、江戸に派遣された琉球使節に対し、国学者の宮坂恒由(つねよし)が沓跡の拓本を採り、「玉ほこの 道も船出もやすらかに 建御名方の神や守らむ」との歌を添えて琉球王に渡したところ、琉球王より海路守護神としての諏訪大神に感謝をこめて、「神力残石上」の銘文が送られてきたとある。現在この銘文は、御沓石の背後にある宮坂恒由が突き立てた「天の逆鉾(さかほこ)」に刻字されている。

◎◎◎

「硯石(すずりいし)」は、上社本宮の弊拝殿(へいはいでん)から伸びる脇片(わきかた)拝殿の屋根の上に鎮座している。これは弊拝殿の前にある斎庭(ゆにわ)の南側にあたるが、一般の参詣者は斎庭に立ち入ることはできない。したがって、硯石を見るには布橋(ぬのばし)とよばれる67mの長廊に入り、東宝殿、西宝殿の間にある「四脚門(よつあしもん)」の位置から眺めることとなる。現在、四脚門はまったく意味をなさない門となっているが、かつては大祝だけが、硯石に登って行ける門であったという。

約400トンあるといわれる硯石は、石の上部に硯状の凹みがあり、常に水を湛えていることからこの名が付いたという。伝承によると、この石の上に諏訪明神が降臨されたと伝えられており、参詣者は四脚門から社中最高の磐座である硯石を拝することによって、その背後にそびえる神体山の「守屋山(1651m)」を遥拝(ようはい)していたと考えられている。

しかし、現在の社殿配置は、参拝所から斎庭をはさんで、西面している幣拝殿を拝むかたちになっている。ふつう、拝殿、幣殿の後ろに本殿があるが、本宮には本殿がない。参拝所から拝殿を拝んでも、その背後には「神居」とよばれる社叢林があるだけで、そこにご神体らしきものはない。

なぜ、「四脚門→硯石→守屋山」の信仰軸が、90度ズレてしまったのか?

江戸時代初期の作とされる『上社本宮古図』には、神居のなかに「石之御座多宝塔」(「お鉄塔」とも)とよばれる弘法大師が建てられたと伝わる鉄塔が描かれている。また、五来重の『石の宗教』(角川選書)には、「神仏分離まではこの磐座の上に鉄製多宝塔が乗っていたというが、現在は旧神宮寺に移されている」と記されている。

神仏習合によって仏教色が強くなると、かつての磐座・神体山の信仰は忘れられ、仏塔を拝するための幣拝殿が建てられ、新たな「参拝所→幣拝殿→神居(仏塔)」の信仰軸がつくられたと考えられている。

また、本宮境内の四隅に立てられた「御柱(おんばしら)」からも、信仰軸の転変が読み取れる。

前宮、春宮、秋宮では、参拝する社殿正面の右手前に一の御柱、左手前に二の御柱、左奥に三の御柱、右奥に四の御柱と、左回りで御柱が立っている。上記の「上社本宮境内図」を見ていただくと分かるが、本宮の御柱は本来の「四脚門→硯石→守屋山」の信仰軸に基づいて立てられている。

時代の変遷とともに、神への認識も変化してゆく。いつの時代かに、本宮本来の自然信仰が忘れられ、土地の氏神信仰から神仏習合に時代に移り、いつしか御柱の位置はそのままで、社殿の配置が変わってしまったものと考えられる。

|

上社本宮「四の御柱」。

4本の柱の長さは、一の御柱が五丈五尺(約16.5m)で、

以下、二、三、四と五尺(1.5m)づつ短くなっている。

|

御座石神社。拝殿の前に、狛犬代わりの2つの石が鎮座し、その奥、拝殿の左に「穂掛石」が見える。

社名の由来となった拝殿の手前にある御座石。

|

◎◎◎

御座石(ございし)のある御座石神社(茅野市本町東15−5307)は、茅野駅から東に約2.5km、ビーナスライン(国道152号)と県道192号が交差する一角に鎮座している。御座石の比定地は、『諏訪上社物忌令』や守矢史料館蔵の『上社古図』によると、当社の他に、上社本宮の神前とする説もあるが、現在その所在は不明となっている。

当社の祭神は、大国主命の妻で、建御名方神の母神「高志沼河姫命(こしのぬなかわひめのみこと)」とされている(『先代旧事本紀』巻四地神本紀)。御座石は、沼河姫が翡翠(ひすい)の産地である高志(越)の国から鹿に乗り、大門峠を越えて当地にやってきた折、腰掛けて休んだ石と伝えられ、石の表面に鹿の足跡の窪みが残されているという。

当社境内の南、県道に面した参道入口に、玉垣に囲われた「御沓石(おくついし)」とよばれる石がある。沼河姫が、ここで沓(靴)を履き替えたという伝承があり、これが御座石かと思ったが、境内案内図を見ると違っていた。御座石は、社殿手前のすぐ横にあった。玉垣に囲まれていなければ、地面から顔を出しているただの石と思い、気づかなかっただろう。後方にある「矢ヶ崎村七石」のひとつ「穂掛石(ほかけいし)」の方が、俄然りっぱな磐座に見える。

社地は広く、社務所の隣に獨酒(どぶろく)の醸成蔵がある。毎年4月27日に行われる「どぶろく祭り」は、今から800年ほど前の鎌倉時代から続くもので、建御名方が八ヶ岳の山麓に狩りに出たとき、母神の沼河姫が、どぶろく、鹿肉、ウドの粕和えで、もてなしたとの伝承に由来する。

くまなく境内をまわって見たが、はてさて不思議なことに、当社は諏訪大社の境外摂社でありながら、四方に立つ御柱が見られない。

6年に一度(寅年と申年、数え年で7年に一度といわれることも多い)の御柱祭は、諏訪大社・二社四宮の計16本の柱を立てるだけではない。稲荷社のような小さな神社や道端の道祖神など、諏訪地方のほぼ全域の神社、小祠で、「小宮祭」と称する御柱の立て替えが行われている。

当社が御柱を立てない理由として、祭神が女神の場合は御柱を建てないという決まりがある。ということだが、同じ茅野市の鈿女(おかめ)神社では、天照大神が「天の岩屋」に隠れた際、その前で踊り、大神を誘い出した女神「天鈿女命(あめのうずめのみこと)」を祭神としているが、ここには立派な御柱が立てられている。

いかなる理由があるのかは不明だが、当社では御柱を立てない代わりに、小宮祭の柱を用いて、参道の石鳥居の後方に、古式の黒丸大鳥居が建てられている。

◎◎◎

蛙石(かえるいし)は、『諏訪上社物忌令』に、「甲石(かぶといわ)」として、上社本宮に存在し、闇夜にこの光星の如く輝く(またたく)と記されているが、その所在は不明となっている。

また、江戸時代の宝暦6年(1756)に書かれた『諏訪かのこ』には、「蟇石」と称し、お鉄塔のなかにあるとされているが、お鉄塔があったとされる「神居」は禁足地となっており、確認することはできない。

文政2年(1819)の『信濃国昔姿』には、「大宮の内 神前の西北に是有り」とあり、現在の上社の社務所の近くある蓮池のことを示していると考えられている。池の中にそれと思しき岩があるが、これも決め手に欠けるとされている。

私が訪ねた蛙石は、本宮から県道16号線を西に約700m進み、大熊の交差点を左折した住宅地の一画、緑色のフェンスに囲まれた小さな人工池の中にあった(湖南大熊1523-2)。見ようによっては蛙の形状を備えているが、案内板には、高島城を建築の際、庭に飾るために運んできたといわれているが、どこから持ってきたかは不明であると記されている。諏訪七石の一つとするには、いささか心もとないと思われた。

◎◎◎

「諏訪の七石─Vol.2」(小袋石/児玉石/亀石)に続く

◎◎◎

2024年4月21・22日 撮影

|

御座石神社。石鳥居の後方に立つ鳥居は、

御柱の丸太でつくられた黒丸大鳥居。

|

蛙石。諏訪の高島城を築く際、どこかから持ってきたのがこの石という。

|

|