クリック

秩父34ヶ所観音霊場を気の向くまま、のんびりと歩きます。

午歳は観音様を開帳するので、にぎやかさのなかでの巡礼となります。

一巡すれば100キロとなりますが、時間的な制約もあり交通機関も利用しますが

風光明媚な巡礼道に身をまかせて・・・

第5回目(9月18日・水)

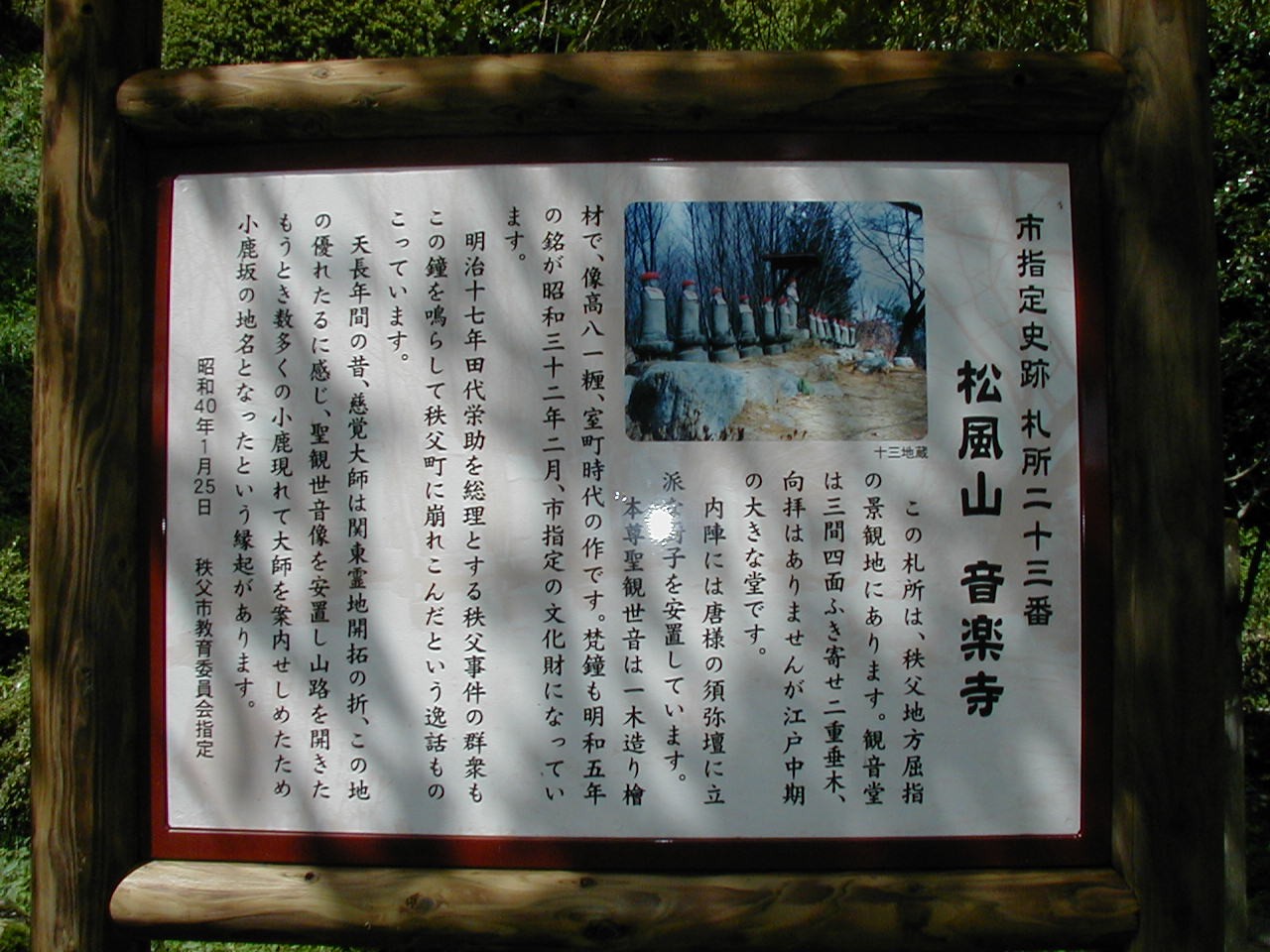

23番(音楽寺)は、秩父市内を一望できる場所である。

昔は静かなたたずまいにあったが、現在は秩父ミューズパークの一環として整備され大きく変わってしまっ

た。

道路も整備され駐車場も近くにあり便利な札所になってしまった。

そんな中にあって、本堂の前の鐘撞堂の脇に小さな石碑が建っている。

1978年(昭和53年)11月2日に「困民党決起100周年」を記念した「秩父困民党無名戦士の墓」である。

『われら秩父困民党 暴徒と呼ばれ 暴動といわれることも拒否しない』と刻まれている。

それは世にいわれる「秩父暴動」である。人によっては「秩父事件」ともいう。

『1884年(明治17年)10月31日から11月9日にかけて、民衆数千人が負債の延納、雑税の減少など

を求めて武装蜂起した。

その背景は、1859年(安政6年)に諸外国との貿易が始まり、最大の輸出品は生糸であった。

秩父地方から群馬・長野にかけて生糸の生産が盛んになり、生産拡大のために金融業者から多くの資金

を借りた。生糸は横浜に運ばれ高値で買い取られ多くの富をもたらした(秩父夜祭りの絢爛豪華な屋台も、

その富によって作られた)。

しかし、1881年(明治14年)以降、軍備拡大のための間接税の増税と緊縮財政によって、各地の農村は

深刻なデフレに見舞われた。

その影響により、生糸の価格は大暴落し、養蚕にかけた農民の生活は破滅に瀕した。

一方、民権運動が盛んになり、自由党(板垣退助等)が各地の農村に普及してきた、秩父地方においても

自由党員の活動が活発であり、彼らを中心に困民党が組織され、請願活動や高利貸との直接交渉を繰り

返すなかで、武装蜂起路線を決定した。困民党総理には精農であり代言人であった田代栄助が選ばれた。

1884年11月1日夕刻に吉田町椋(むく)神社に集結し、11月2日の午後秩父郡都を見下ろす23番に集

結し鐘を乱打しながら大宮郷(秩父市内)になだれこみ、翌日秩父神社の近くの郡都(役所)を占拠し支配

下に置きさらに皆野町まで進んだが、政府側は警察・憲兵隊・東京鎮台を動員し武力鎮圧を図った。

困民党は、群馬山中谷をへて長野県南佐久まで転戦したが、11月9日に壊滅した。

事件後の裁判の結果、死刑7人を含む4000名余が処罰された』

こんな事件も忘れ去られているなかでの、この小さい石碑は凛然としている。

数日後の9月22日の彼岸に、妻の実家の菩提寺である金仙寺にお墓参りをしたとき、田代栄助のお墓も

ありお参りをしてきた。

もう一つの名所として、多くの歌手がヒット祈願で訪れる。

“われら 秩父困民党 暴徒と呼ばれ この鐘を突きながら

暴動といわれることを 拒否しない” 郡都大宮郷になだれ込み占拠した

金仙寺に眠る困民党総裁田代栄助の墓 辞世の句

「振り返り見れば昨日の影なし 行く末暗し死出の山道」