| 第86番 補陀洛山 志度寺 | ||||||||||||||

| いざさらば今宵はここに志度の寺 祈りの声を耳に触れつつ | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

志度寺へはバスツアーで行った。 バスツアーで行くと忙しい。 般若心経を唱えて御朱印をまとめて記帳してもらい、それが終わると境内施設の説明がある。 次のお寺までへのバスの乗りこみがあるのでワサワサと移動しなければいけない。 ガイドさんはいろいろと説明してくれたがほとんど頭に入らず、 「四国八十八ケ所は、何で行ってもかまわないし、どこから回ってもかまいません。要は御大師様とご一緒に巡礼をしているという気持ちが大事なのです」 という都合のいいところはきっちり覚えた。 今回のバスツアーは88、87、86番と逆にお参りした。 いわゆる逆打ちである。 この志度寺はそのツアーの最後のお寺であった。

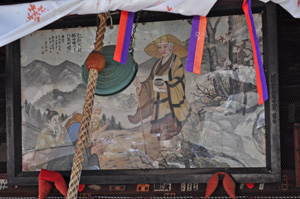

さて志度寺は、香川県の東部の志度湾に面して建立されている。 開創は古くて推古天皇33年(625年)というから古い。 海人族の凡園子(おおしそのこ)が霊木を刻み、十一面観音像を彫り、精舎を建てたのが始まりと言われている。 その後、藤原鎌足の息子、藤原不比等が妻の墓を建立し「志度道場」と名づけられ、その息子房前の時代、持統天皇7年(693年)、行基とともに堂宇を拡張し、学問の道場として栄えたという。 能楽の作品「海士(あま)」の舞台としても語り継がれている。 室町時代には、四国管領の細川氏の寄進により繁栄するが、戦国時代に荒廃。 その後、藤原氏末裔、生駒親正(安土桃山時代、信長や秀吉などに仕える)による支援を経て、寛文10年(1671年)高松藩主松平頼重の寄進などにより再興された。 江戸時代の奇才平賀源内の故郷というのは今回初めて知った。 墓もあった。近くに記念館があるらしいが時間がなく、入れなかった。 このお寺は、歴史あるお寺なので、重要文化財がたくさんある。 まず仁王門は重要文化財で、運慶の力作、仁王像2体と巨大わらじが迎えてくれる。 全国的にも珍しい三棟造りである。本堂とともに讃岐藩主、松平頼重により寄進された。 本堂と本尊も同様に重要文化財で、11面観世音菩薩と両脇侍に不動明王立像、毘沙門天立像があり、それらは平安時代の檜一木造りである。 (志度寺公式ホームページ参考)

今回初めてバスツアーで巡礼に参加したが、意外と交流する時間もなく般若心経を唱えお寺の主要なものを見て回るにとどまった。 希望としては、周辺の街並みも見たかったがほとんど時間がなかった。団体行動なので仕方がないことだが、せっかく来たのだからとの思いが強い。歩いて回れば地元の人々との接点もでき、面白い出会いも期待できる。やはりこうした巡礼はきめ細かに周りを見ることで何かを見出すというのが本筋かもしれない。 すでに全部歩いた西国33所のようにできるだけ歩いて回るようにしようと思った。 住 所 : 香川県さぬき市志度1102 電 話 : 087-894-0086 宗 派 : 真言宗 本 尊 : 十一面観世音菩薩 (2012年4月21日 参詣) |

||||||||||||||

|