製本・装幀芸術家として本場フランスで活躍されている清宮伸子さんのお話

東京日仏学院のマルティーヌ先生から、親しいご友人としてご紹介をいただき、かみさんが2001年にパリに滞在したとき、何度か窮地を救っていただいた、清宮伸子(きよみや・のぶこ)さんのパリのご自宅兼アトリエ(工房)を2003年7月に訪問させていただきました。伸子さんは、貴重な本や、所有者が特に大切にして次の世代に伝えたいと思っている本を、いったんばらばらに分解して、綴り直し、皮表紙を付けて、愛情のこもった美しい本として再生させるという製本・装幀(そうてい、装丁と書くこともあります)芸術(フランス語では、reliure[ルリュールまたはルリユール])という、日本ではあまり知られていない芸術分野を職業とされています。

下の写真は伸子さんのアパルトマン(日本でいうと賃貸マンションに相当すると思います)で撮った、伸子さん(左側)とかみさん(右側)です。大きな窓が中庭に面した明るい部屋で、日本で愛用されていた家具をいくつか運んで来られたとのことでした。日本の家具にフランスの伝統的な工芸品がうまく調和して、すっきりとしたお部屋でした(この写真は、プライバシー保護のために、露出不足のものを使わせていただきました)。

製本・装幀芸術家という職業

私は、伸子さんが製本・装幀芸術という分野で活躍されていることは知っていましたが、どんなお仕事なのかは最近までほとんど知りませんでした。今回、伸子さんのアトリエで、制作中の作品やたくさんの機械を拝見させていただいて、この仕事は非常に特殊な技術や才能を必要とするものであることが分かりました。伸子さんのお話では、フランスでもこの分野に携わっている人(製本・装幀芸術家という意味のフランス語、 relieur は、製本・装幀芸術そのものを指す reliure と少しスペルが違いますが、日本語で書くと同じルリュールになると伸子さんが教えてくださいました)は、600人足らずで、中でも、芸術的製本・装幀をメインに仕事をしている人は、せいぜい30―40人程度だろうとのことでした。また、この専門のルリュールの大半は男性で、日本人は伸子さんだけであるため、伸子さんは二つの意味で非常に異色のルリュールということになります(そのため、伸子さんは、ルリュール・ジャポネーズと形容されることもあるそうです)。

例えば、ルリュールを発展させることを目的として、ルリュール愛好家グループによって1945年に設立された非営利団体である、「オリジナル・ルリュールの友」(Les

Amis de la Reliure Originale、注)が主催する「第8回 エクスポジション・エフェメール」【VIIe Exposition Ephemere(エフェメールには、1日限りの、はかない、昆虫のカゲロウという意味があるようです。また、フランス語のアクサンは省略しました)、開催日時:2001年5月20日9:00―13:00、会場:パリ市歴史図書館(かみさんも拝見させていただきました)】のカタログによれば、この展示会では、伸子さんを含む24人のルリュールが制作した作品、111点が展示されていました。

(注)「オリジナル・ルリュールの友」について、業界団体であるという私の最初の説明が不正確だったため、伸子さんからご指摘をいただきましたので、訂正させていただくと同時に、伸子さんのご指摘の文章を引用させていただきます。

「オリジナル・ルリュールの友」は、業界団体というよりも、創作ルリュールを心から愛する人達がこのメティエ(職業)と作家を支え、発展させようという意志のもとに結成された会で、全くの非営利団体であり、会員は個人のコレクター、図書館の学芸員、古書店などフランスの書物の伝統を支える人達で構成されています。運営は会員の会費と寄付金によってまかなわれており、私たち作家は、一方的に援助される立場です。

下は、今回お伺いしたときに、伸子さんが制作中だった Jean Genet(ジャン・ジュネ)

の "Pompes funebres" 『葬儀』 (1947) です。黒革の表紙にタイルを並べたような模様が浮き彫りになっており、このパターンと同じサイズの銀のプレートが埋め込まれています。製作中とはいえ、非常に繊細で美しい作品であると思いました。最近、伸子さんは彫金の勉強もされたそうで、銀のプレート作りには、その技術が生かされているようです。

【完成品をご覧になりたい方は、「清宮伸子プロフィール」( http://www.murasakishikibu.co.jp/oldbook/soutei/kiyomiya.html

)や 「装丁芸術の世界」(http://www.murasakishikibu.co.jp/oldbook/soutei/soutei1.html )などのページをご覧ください】

話はちょっと脱線するのですが、このホームページを書いている途中に、伸子さんに電話でいろいろお聞きしたところ、詳しくは『ロワールの贈り物』(沖積舎刊、清宮伸子著)というご自分の著書で説明されているということをお教えくださいました。かみさんがお付き合いするようになってから2年半の間に、本をお書きになったことがあるなどとは一度もおっしゃらなかったという奥ゆかしさには、驚かされました。

この本には、フランス文学者の饗庭孝男(あえば たかお)氏による、「若き装丁家の出発」という紹介文が、栞(しおり)として添えらていました。その栞から、この本の紹介の部分を引用させていただきます。

『この本を読まれた方は、清宮さんがフランスに渡り、ロワール地方のアンジェやパリでどのようにその仕事を学んだかを十分に知ることができるだろう。その美しいロワールの風景と、心打つ師や人間関係、やさしい友人や隣人と接した日々の姿も又、手にとるように分かるにちがいない。異国での、きわめて特殊な芸術的な仕事を学ぶ不安とよろこび、四季の移りかわりのあざやかな描写も織り込まれて読む人の心を限りなく誘う感動がある。若いひとりの日本人女性の意志と努力とゆたかな感性の表現に誰しも打たれるだろう。・・・・・・・志をいつも失わず、装丁という仕事と生きることを一つにした落ち着いた、それでいて「内なる火」を持った人であるという印象であった』

私も全く同感です。「内なる火」という言葉は、ルリュールに対する強い情熱、そのためのたゆまない努力にもかかわらず、暖かく、穏やかで、飾らないお人柄であるということを指しているのではないかと思います。

工程数は60以上にもなる

『ロワールの贈り物』によれば、ルリュールの工程数は60以上にもなるそうです。もちろん、表紙のデザインや加工が一番美的感覚が必要とされるところでしょうが、伸子さんによれば、技術的にみて一番難しい作業が本の背中(背表紙)に丸みを付けること(フランス語では、Endosseur、dosは背中という意味)だそうです。

この工程で使われるのが、下の「丸みを出すためのプレス機」です。このプレス機については、同書140ページに、「これは、私が、ロワール沿いの町、オルレアンに住む木工職人に注文したもので、無垢の楡材を使って仕上げたプレスの本体に、アンティークの大きな鉄のハンドルがついている。使い勝手もいいが、見た目にも十分に美しく、「用の美」という言葉がぴったりとあてはまる、私の大切な仕事道具である」と紹介されています。このプレス機に本をはさみ、専用のハンマーのような道具で、徐々に丸みを付けていくそうです。お伺いしたときには、プレス機の上には、ドーデの『風車小屋便り』が載っていました。ドアに掛かっているのは、金魚の形をした日本のバッグで、機械が並んだ部屋で、仕事に疲れたときなどに、伸子さんはこれを見てほっとされているのではないでしょうか。

丸みを出すためのプレス機

|

プレス機に載っていた制作中の『風車小屋便り』

|

もう一つのプレス機(同じものの挿絵が、『ロワールの贈り物』の22ページにも載っていて、「プレス・ア・ペルキュション」という説明が付いていました)

|

カッター(同じく、17ページに、「裁断機」として挿絵が紹介されていました)

|

二人の師

『ロワールの贈り物』には、伸子さんに、貴重な製本・装丁芸術の技を伝えてくれた、何人かのフランス人の師のことが描かれています。アンジェのカトリック大学でフランス語と、フランスの社会、経済、文学、芸術などの一般教養を学ぶ「文明講座」に通学されていた伸子さんに、初めてこの技術を伝えたレルベット氏は、1年ほどしてから、彼女にパリにある専門の学校で勉強することを勧めたそうです(74-75ページ)。そこで伸子さんは、パリ郊外のヴェジュネ市にある「ヴェジュネ実用芸術工房」に、1年間週2回アンジェから通学されました。アンジェ発午前5時40分の始発のTGVで出かけ、パリ・モンパルナス駅発午後5時20分のTGVに乗って帰ってくるという往復7時間の小旅行を週2回ずつ繰り返されたそうです。この学校のフロランス先生から伸子さんは多くを学ばれたようです。少し長くなりますが、同書80ページからフロランス先生の授業の様子が描写された部分を引用させていただきます。

「メスを握る位置やそれを紙の上で走らせるときの微妙な角度、定規の正しい当て方と目盛りの読み方、筆に含ませるノリの量、ローラーの使い方、湿気を吸った紙の伸張の予測、やすりがけの力の入れ具合・・・複雑な装飾を施された皮装幀の本の美しい外観からは、それがこのようなささいな、一見、取るに足りないと思われる細かい基本的な作業の集大成であることを想像するのは難しい。しかし、装飾無しのシンプルな総皮装幀の本を一冊仕上げるのに必要な60段階ともいわれる工程の全てが、こうした小さな「技術」の積み重ねであることは言うまでもない。それらを疎かにしては、例えば、本の四隅の角は決して90度の直角にはならないし、また厚さ10ミリ以下という薄い本が、テーブルの上で微動だにせず、まっすぐに立つということも実現しないのである」

また、フロランス先生は1996年7月に乳ガンで他界されましたが、伸子さんは一度だけ、工房の近くのカフェでお二人だけで食事をする機会を持たれたそうです。そのときのフロランス先生の言葉(83ページ)は、製本・装幀芸術の本質をつかんでいるのではないかと思いました。

「私達の仕事は、決してテクスト(本文)を越えるものであってはいけないと私は思うのよ。装幀だけがテクストを離れて一人歩きしてしまったら、その本はもう、ただのオブジェと同じだと思うの。まず、磨き抜かれた技術によって正しい「製本」をすること。読み易い、開き易い本を作ること。それが出来てはじめて、今度は作家個人の感性によって、テキストの個性を生かした「装幀」をすること。本当に美しい本とは、そういうものではないかしら・・・」

「私は敬愛する彼女の作品を、これから製本・装幀家として生きる決意をした私の心の支えとして、一つでも自分の手元におきたいと思ったが、貧しい修行中の身である私にそれが買えるはずもなかった。しかし、今、私が作る全ての本には、私が彼女から直接学んだ技術が生きているはずである。私をあれほどまでに感動させた、彼女の芸術的ともいえる手の動きが、あるいは私の指先にも受け継がれているかもしれない」

伸子さんは、実際に製本・装幀の仕事にとりかかる前に、依頼された本を読んで、必ず内容を理解するようにしているそうです。最初のうち、さらっと読むだけで、仕事にとりかかることもあったそうですが、内容を十分に理解した方がいいものができることが分かったので、そうすることにしたそうです。『ロワールの贈り物』を読んで、伸子さんの仕事に対するこのようなスタンスには、フロランス先生の上の考え方の影響があるのではないかと思いました。

フランスでプロのルリュールとして生活すること

伸子さんは、パリで仕事を始めてから3年目ですが、最近では、数ヶ月分の受注残を抱える状態が続いているそうです。伸子さんの成功は、フランスの技術を使っていながら、伸子さんご自身はあまり意識されていないとはいえ、日本的な色彩感覚が息づいていることが関係しているようです。饗庭氏も、「他のフランスの装丁とは明らかに異なった色彩の表現に魅せられた」と栞に書かれています。

パリでの生活が2年目に入ってからは、税金がほかのフランス人同様にかかるようになって大変だとおっしゃっていました。税金と健康保険の支払い額の合計が、収入の40%に達しているそうです。特に、健康保険は、支払っている額と給付額の比率を考えると割高に感じるとおっしゃっていました。住宅費の方は、場所と広さを考えると東京よりいくらか割安のような気がしました。

1996年にフランスでの修行を終えて、一時日本に帰国されていた伸子さんは、日本で「ほんの工房 草の花」を開かれていたこともあったそうです。ただ、顧客はフランス人の方が多いため、作品を届けるたびに日仏間を行き来するのは大変だということもあって、移住を決断されたそうです。日本でルリュールの技術を教えるという道も考えられたそうですが、ルリュールとしての自分を高めるために、あえて移住を決断されたともおっしゃっていました。また、引っ越しのときには、重い機械がたくさんあったため、運送会社の人に驚かれたそうです。芸術上の才能だけでなく、決断力・実行力も人並みではない方だと思いました。この分野でますます活躍され、素晴らしい作品の発表を続けられることを祈っております。

付録: フランスの製本・装幀の特徴

ヨーロッパのシャトーや宮殿を訪問すると、全集のようにデザインが統一された豪華本が並んだ書棚を見かけることがよくあります。シャトーではありませんが、オードリー・ヘップバーンが主演した、『マイ・フェア・レディ』というミュージカル映画で、言語学者のヒギンズ教授が

"I'm an ordinary man."を歌う場面の背景になっている書棚は、覚えている方も多いのではないでしょうか。ところが、現在ではヨーロッパの書店に行っても、陳列されている本は日本の書店と大差がなく、シャトーの書棚にあるような豪華本はほとんど見かけません。このギャップを埋めるのが、製本・装幀芸術ということになるようです。

製本・装幀芸術という分野が現在でも、活動を続けているのは、上の例のような、お金持ちの蔵書家層の存在が背景になっていますが、製本・装幀方法の伝統とも関係が深いようです。

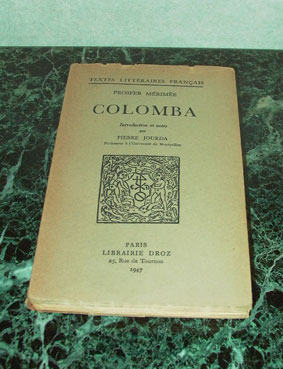

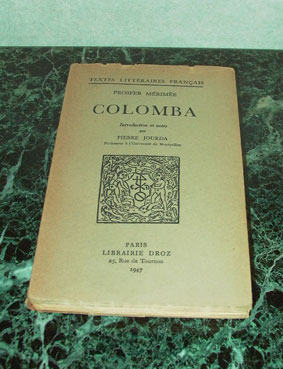

現在はあまり見かけませんが、20―30年前までのフランスの本の中に、「仮綴(と)じ本」と呼ばれる装幀の仕方をした本がよくありました。たまたま以前、古本屋で見付けた仮綴じ本が手元にありましたので、ご紹介します。

|

この本は、小説『カルメン』の著者でもあるメリメの『コロンバ』という小説で、出版は1947年と50年以上前でした。正面から見ると、古いため変色している以外は、何の変哲もない本に見えます。 |

|

ところが横からみると、紙が切り揃えられていないことが分かります。

ちなみに、手前側の面を「前小口」、右側を「天」、左側を「地」と言い、この三つを合わせて「小口」というそうです。また、向う側の面は「背(表紙)」、上は「表紙」、下は「裏表紙」です。 |

|

さらに、ページをめくろうとしても、紙が切れていないため、ペーパーナイフがないと、読めないようになっています。私の場合は、ペーパーナイフを入れるのがもったいないと思ったこともあって(?!)、この本はまだ読んでないことがばれてしまいました。

また、気のせいかも知れませんが、日本の本にくらべて、1ページの面積に占める、印刷されている部分の面積が狭く、余白が広いような気がします。これは、あとから正式な製本・装幀を施すことを考えて、余裕を持って作られているためなのかも知れません。 |

|

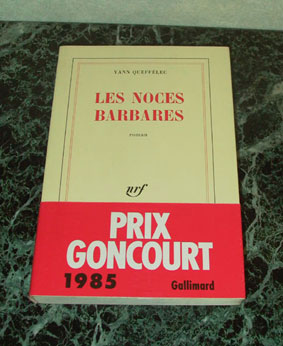

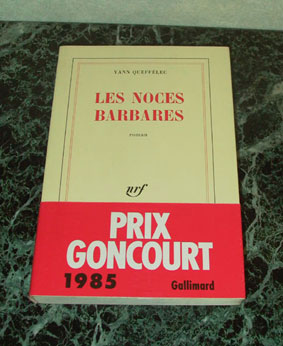

仮綴じ本の伝統のためか、現在でもフランスの本、特に文学系の本は非常に簡単な作りになっている場合が多いようです。

左は、1985年に買った小説本ですが、最近でも、フランスで販売されている文学作品の装幀は、このタイプが多いと思います。

そのため、次の世代にまで伝えようとする場合には、十分な強度を持たせる必要が生じて、製本・装幀芸術という分野の活躍する場が生まれたようです。

|

|

ただ、数少ない例外と言えるのが、ガリマール社が発行している、プレイヤード版の文学全集で、左はそのうち、ボードレールの全作品を収載した巻です。これは、わが家にある唯一の豪華本(この場合普通の本より価格が目立って高い本という意味です)で、かなり立派な装幀が施されており、厚さ4cm、高さ18cm、幅11cmと小型ですが、辞書と同じ良質の紙を使っているため、ページ数は1600ページです。

ただ、紙が重い割に表紙が薄いためか、立たせると表紙がわずかに開いてしまい、完全に真っ直ぐ立たせることはできませんでした。 |

(2003年10月31日) ・最初のページに戻る