|

|

| Composition Dollsのお部屋へ | All Bisque Babyのお部屋へ |

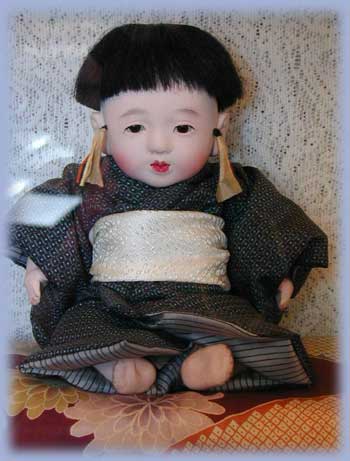

| 市松人形です。可憐なお顔でとても、とても好きです。 家へ来て10年ほどになります。 10年前のある朝、粗大ゴミの日に、道で拾いました。 はい。拾ったんです。ひょー!(゚o゚) 息子が小1か小2の頃、朝自転車で、学校へ送って行った帰り ふと、ゴミの山を見るとその一番上に、この子が置かれていました。 一度は通り過ぎました。 拾う?まさか!いい大人が。。。 でも引き返しました。 だって、この子はそれはそれは大変な状態でしたから。 髪はところどころ禿げていて、右手の親指は無し、お顔きたなーい! 左足首は取れていて、着物とは名ばかりの布が ぐるぐる巻かれていて、それを一応、帯のように紐で縛ってありました。 今思うと不思議なのですが、 こんなひどい状態なのに、取れた足首も 大切な部品のように、添えられてありました。 別に盗む訳ではないのに、後ろめたくて 普通なら絶対しないのでしょうが 捨ててあったところの家の戸を開けていました。 「すみませーん。ごめん下さい」 そしてこれは、いただいていって良いものか、尋ねていました。 うーん、勇気ありますねー。 はたまた、どんな神経してるんじゃ。。。か。 でも憑かれたみたいに、尋ねている私がいました。(文学的!) その家の人は、無表情で、「はい」と言ったように思います。 うれしくて、ぐんぐん自転車漕いで帰りました。 |

|

|

帰ってまずした事は、お顔の汚れを落とす事でした。 でも、これは日本人形の場合ご法度ですよね。 でも、やってしまったんです。 結果、少し綺麗になったところで 眉が薄くなりかけていることに気づき(゚.゚)ストーップ!!! 怖い人だ。私は。リスキーな事を好む性格なんです。 後で、濡れタオルでこすったのに、これで済んだ訳がわかります。 普通は、ダメダメ。絶対に止めましょう。 髪の毛はあちこちから寄せてなんとか形にしました。 足首は接着して、親指は粘土で作りました。 ぐるぐる巻きの布を取ると、体には 「松屋謹製」のスタンプ。東京? ゴミに出したお家は、もともとは洋服屋さんだったようで 古いお家のようでしたから、先代が 東京へ布の仕入れに行ったときのお土産かな。。。 などと、想像するのも楽しい事でした。 本当は、お話が聞ければよかったのですが 何しろ、状況が状況だけに、 捨てた人も、聞かれてもきまりが悪かったと思います。 済みません。m(__)m さて。 お顔の修復がそこそこ出来たところで いよいよ着物です。縫ったことありません。自慢じゃないけど。 |

| 大体、私は母が洋裁出来る人なもので、 自分で洋服を縫う必要はとんと無かったんです。 高校時代の家庭科の宿題も母がやっていたくらいです。 洋裁のほうは、就職してから独学で始めました。 でも、着物。。。どうやるの?サイズは?型紙は? でも愛があれば、何とかなるものなのですよ。これが。 愛は強し! この着物は、実は2枚目です。1枚目はもっと地味めでしたが やはり、絹の着物のはぎれで作ってあげました。 それはそれでとても良く似合っていたのですが 着たきりすずめにしたくなかったので2枚目に無謀にも着手しました。 まず、骨董市で古い大人の振袖ゲット。 本当は、縮緬のいいのがあって、(よだれ出るほど) それにしたかったのですが5万と聞いて諦めました。 でも、結果この柄で大正解だったと思います。 前回のより、本式に近く縫った分、頭痛くなりました。 わっかんなーい!の連続。まあ、見た目OKか? 帯は、金糸の帯のはぎれの裏を使いました。 髪飾りと帯締めは、捨てられていた時、体を縛ってあった布で作りました。 前の生活の全てを捨ててしまっては、可愛そうな気がしました。 この子のアイデンティティーの一部です。 今年、実に10年ぶりに、この2枚目の着物を作らなければ このお人形の詳しい事も、顔を濡れタオルで拭いたのに どうしてもっと大変な事態にならずに済んだのかも 分からないところでした。 |

|

|

それをお話するには、このぼっちゃんに 登場していただくことになります。 この子の作者は滝沢光龍斎といって、大正から昭和にかけて 関東の市松人形界の中心人物でした。 昭和2年、アメリカから青い目の親善のお人形が送られたことは もう既にコンポジションのページで詳しくお話しました。 それに対して、お礼に日本からも何か送らねば。。。 と考えたのは、「お返し」の好きな日本人ですから当然です。 ギューリック博士がその手紙で、 「お礼はくれぐれも心配しませんように。。」と述べているのに、です。 文部省が東京の百貨店協会に答礼人形の製作を依頼し (協会のメンバーの中には松屋もありました!) 協会は、主要な人形7体を京都に、 51体を東京の人形組合に製作を依頼しました。 その東京の51体の原型を彫ったのが、 このぼっちゃんの作者、滝沢光龍斎です。 この原型をもとに、200体ほどの「生地」がつくられ どうもコンテストのように人形師達が腕を競いあったようです。 そのうち、51体が選別され、そのなかには 人形製作から後に人間国宝となった平田郷陽(生き人形)や 光龍斎、徳久、東光斎など12名が名を連ねています。。 このぼっちゃんと、先の拾った女の子が繋がるのがこの後です。 昭和2年、光龍斎が中心となって、58体のお人形が作られ 様々なお道具を贅沢に携えて、アメリカへと渡って行きました。 それから数年後の、昭和8年の東京朝日新聞に 「キッスOK」(???)という記事が載っています。 |

日本人形が国際親善使節として海を渡ったことから これまでは思いもよらなかった問題が出てきます。 つまり、西洋では「可愛い!」ということで、 お人形にキスしてしまうことが多く、胡粉仕上げの 日本人形は致命的なダメージを受けてしまったようです。 そこで、これをきっかけに、キスされても傷まない 樹脂系の新塗料が考案されました。 それはこの塗料の記事だったのです。 今年5月に横浜の人形の家へ行った時の本に それが書かれてありました。 10年前に拾った女の子に今年8月頃、新しい着物を作っていたとき お腹に赤い「人形液」というシールを見つけました。 この子こそ、親善のお人形から数年後、日本人形の欠点を 克服するべく、考案された塗料を使ったお人形なのです。 このシールのおかげで、女の子は1933年頃のものと解りました。 何か、ミステリー、謎解きしているような、わくわくする発見でした。 男の子には貼っていないので、こちらのほうが古いのでしょう。 私が拾ったとき、綺麗にしようとして、濡れタオルで無謀にも ふいても、それほどのダメージがなかったのは 実に、その新塗料のおかげだったのですね。 男の子は、5月に横浜へ行って光龍斎のことを知ってから どうしても実物が欲しくて、日本のオークションで、すぐ手に入れました。 6月でした。8月女の子に着物を作りシールを見つけました。 今2人がならんでいると、拾った時には 何も物語の無い子だったのに、このぼっちゃんが来てくれたおかげで 沢山の事を教えてくれているのがわかります。 |

|

|

さて市松人形のページのゲストは Tomokoさんちの箱入り息子、てつろう君です。 私がオークションサイトで見つけました。 落札後届いた時は裸んぼうでしたので 着物を縫ったのですが、いやーまいった。 小さいのと、腕、足がふらふらで、 もう、着付けをどうしましょう。。。という感じ。 手も足も引っ張ると取れそうで、怖い。。。 頭パンクしそうでしたよ。デリケートで。 表地は大島紬を使いました。裏もシルクです。 帯はmokubaの白のりぼんで代用しました。 お布団も、シルクの着物地です。 実は、この生地は女の子の市松さんの 最初の着物と同じもので、色合いがとても渋く 柄もアンティーク風な、とても素敵なものです。 ガラスケースにおさめると、 いつまで見ていても飽きない、いつまでもそばに置いておきたい そんな子に仕上がりました。 私にはすでに、市松さんがいますので、諦めました。 横取りしようかな。。。とも思ったんですけど。(-_-;) 精魂込めると、難しいですね。お引渡しするのが。 商売人になれません。 |

実物はもっと可愛いですよ。 こんなお顔の市松さんはあまり見たことがありません。 Tomokoさんはこの子がいるおかげで、 パワー出てくるっておっしゃいますよ。 自分の部屋で、しみじみお人形達を一人ずつ眺めていると 飽きません。でも見て飽きないものが 全部花の人もいれば、ぬいぐるみの人もいるし、 パッチワークの作品の人もいるんですよね。 実に人の好みというのは、不思議で面白い。 私なら、おまけをつけてくれても嫌と思うものが 好きな人も、いる。逆に、お人形が嫌いな人も。 娘が初節句を迎えたとき、一応夫方は京都(の田舎)なので 雛人形やら、叔父、叔母から市松人形が送られてきました。 雛人形に関しては、とても気に入ったのですが(私が!) 市松さんに関しては、立派ではあっても、 新しいものはまったく魅力が無い。。。と知りました。 いまだに何故なのかがよく解りません。 特に、古いけど可愛らしいものを一度見てしまうと あげると言われても、新しいものは「いりません!」 お面を被っているような表情には、感情が無い。 古いものは、何かを語るんですよ。 それが、人によっては怖さにつながるんでしょう。 私には魅力ですが。Tomokoさんもその魅力に気付いてしまった人です。 |

|

|

さて、光龍斎のぼっちゃんを購入した時 おまけがついてきました。 この豆市松です。アンティークです。 ちいさいながら、手足は動きます。目は描き目です。 来た時は、かすりの粗末な着物に、紐を結んだだけでした。 アンティークの縮緬で着物を作ってあげました。 10センチもないような子ですので、 また、頭いたーい。。。になりました。 こぼうずちゃんみたいで可愛いでしょ?大島紬の座布団という贅沢。 市松という名の由来は、1730年代に美男の俳優 佐野川市松という人がいて この人を模したお人形が流行したところからだそうです。 市松というのは、京阪での呼び名だそうで 関東では、単に人形。。。と呼ばれていたとのことです。 昭和2年、贅沢な大きさ(約80cm)と、着物、調度品を含め 一体350円(当時の工員の月給が63円)もかけて作られ、 アメリカへ渡って行った答礼人形も、 当時の子供達の背中におぶわれていた最もポピュラーな人形も 基本的には、同じ市松と呼ばれるタイプのお人形でした。 普段使いのお人形が、 人形師が競い合って作ることにより、より高い芸術性を持ち、 その後、芸術品としてまで人形が認められていくきっかけを、 答礼人形がつくった。。。と言われています。 |

| Composition Dollsのお部屋へ | All Bisque Babyのお部屋へ |

|

|

| (Dec. 26, 2001) |

©2001-2014 Y`s Antique Doll Museum All rights reserved *このホームページはWin7/IE11/解像度1280x1024で作成/動作確認をしています。 |