| ホーム > サイトマップ > 旅行 > ヨーロッパ > ポーランド旅行 |

ポーランド旅行

2016.7.15.〜7.22.

|

2016.08.10. 掲載

このページの最後へ |

目次

1.ポーランドを選んだ理由

2.出発直前のアクシデント

3.ポーランドのあらまし

4.クラクフ

5.オシフィエンチム(アウシュビッツ)

6.ヴィエリチカ岩塩採掘場

7.ジェラゾヴァ・ヴォラ

8.ワルシャワ

9.まとめ

1.ポーランドを選んだ理由

これまでの海外旅行の行く先は、私たち夫婦が行きたいところだったので、毎回楽しい選択だった。しかし、気の重い選択が一つ残っていた。それは、生きている間に行かねばならないと考えてきたアウシュヴィッツだ。

一昨年から私の老化が進み、海外旅行が今後難しくなるかも知れないと考えると、今年はアウシュヴィッツのある国ポーランドへの旅行を選ばざるを得ないと考え、JTBの心ゆく旅「ゆったり旅するポーランド 8日間」を申し込んだ。

いつもなら、このあと楽しい気分で旅行の準備をするのだが、今回ばかりは気が重い。かって、アムステルダムのアンネの隠れ家を訪れたことがあり、アウシュヴィッツの映像をTVや書物で見たこともある。フランクルの「夜と霧」も何度か目を通した。だから、どうしても重苦しい気分から離れることができないでいた。

ところが、出発の一月前くらいから、アウシュヴィッツを情緒的に見るのではなく、人間がしたこととして冷静に、客観的に観察し、考え、人間の将来について予想する資料とするべきだという気持ちに変わった。

これには、二つの書籍が大きく関係している。一つは、「ホロコーストを次世代に伝える」中谷 剛著、岩波書店、2015年、もう一つは、「アウシュヴィッツは終わらない」プリーモ・レーヴィ著、竹山博英訳、朝日新聞出版、2014年である。この2冊から、情緒に流されない客観的記録の重要性を学んだ。

そのようなわけで、アウシュヴィッツの重圧から解放されると、いつもの海外旅行と同様、ポーランド旅行は楽しい期待に変わり、いろいろ下調べも捗った。

この国は、私が最も尊敬する女性、マリー・キュリーの母国であり、地動説を唱えたコペルニクス、楽聖ショパンの生国であるのだ。また、最近使いはじめた食器が、ポーランドのボレスワビエツ製であることを知り、好感度、期待度はどんどん増していった。

2.出発直前のアクシデント

出発の前々日の夕方、妻は地下鉄の階段で足を滑らして右足首を捻挫し、痛くて歩けないと言う。

今度の旅行は、2個所3連泊のゆったりした旅だが、歩く距離はかなりある。先日、添乗員から「少し歩くが大丈夫か」と電話で尋ねられたばかりだった。一夜明けると痛みはかなり良くなったが、内出血と腫れは増し、履く靴に困る状態だった。この状況からキャンセルするより仕方がないかと覚悟を決め、大手前病院の整形外科を受診した。

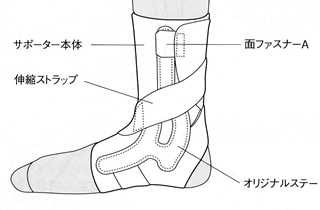

診察を受け、X線検査で骨折はなく、右足関節外側靭帯損傷と診断された。その上で、サポータを着用の上、鎮痛薬を服用することで、旅行は可能であるとの説明を受けた。

サポーターを装着すると、痛みは軽くなり、しっかり歩ける。診察が終わるまでは、旅行のキャンセルを覚悟していたので、本当にありがたかった。

かくして、80歳と73歳の老夫婦のポーランド旅行は、全行程を徒歩で参加し、無事に終えることができたのである。もちろん、自由時間は出歩かず、専らホテル内で過ごしたが、それはキャンセルと比べると、とるに足らないことであった。

霊験あらたかな、そのサポータの装着完了図をご紹介する。

図1.足関節サポーター3(右足用)装着完了図

3.ポーランドのあらまし

地理的位置

図2.ポーランドの北はバルト海、西はドイツ、南はチェコ、スロヴァキア、東はウクライナなどに囲まれている

図3.今回の旅行先は、クラクフとその周辺、ワルシャワとその周辺である by Google Maps

国旗

図4.国旗は白と赤のシンプルな二色旗

文字

文字は英語のアルファベットと同じだが、これに補助記号を付けた文字が多い。L lに斜線を入れた文字 を英語の「W w」と同様に発音することを除けば、ローマ字読みをしてもそれほど大きな違いはないようだ。というか、日本では補助記号を省いた英語読みが多い。

を英語の「W w」と同様に発音することを除けば、ローマ字読みをしてもそれほど大きな違いはないようだ。というか、日本では補助記号を省いた英語読みが多い。

例えば、日本外務省、NHK、金融機関などの発音表記がポーランド現地発音と異なる場合がある。 は現地では「ズウォティ」だが、日本式は補助記号を省いた zloty「ズロチ」と表記している。

は現地では「ズウォティ」だが、日本式は補助記号を省いた zloty「ズロチ」と表記している。

EU加盟国

2004年に、EUに加盟した。

貨幣

ズウォティ は、ポーランドの通貨単位である。ズウォティ

は、ポーランドの通貨単位である。ズウォティ ≒\30、日本ではズロチと呼ばれている。

≒\30、日本ではズロチと呼ばれている。

ポーランド国内ではPLN表記が優勢になりつつある。ワルシャワ空港での買い物のレシートはPLNだった。 PLN(ポーランド: polski nowy, 英語表記: polish new)

第一号世界遺産

世界遺産の第一号として1978年に選出された12箇所の世界遺産の内、ポーランドはその内の2地区、クラクフ歴史地区(文化遺産)とヴィエリチカ岩塩坑(自然遺産)の指定を受けた観光国である。

ヴィスワ川

ヴィスワ 川(ビスワ川)は、ポーランドで最長の川。ポーランド国土の60%以上におよぶ。ポーランド南部のベスキディ山脈に源を発し、ポーランド国内を大きく蛇行しながら北へ流れ、バルト海へと注ぐ。今回の旅行地 クラクフ、ワルシャワも貫流している。

川(ビスワ川)は、ポーランドで最長の川。ポーランド国土の60%以上におよぶ。ポーランド南部のベスキディ山脈に源を発し、ポーランド国内を大きく蛇行しながら北へ流れ、バルト海へと注ぐ。今回の旅行地 クラクフ、ワルシャワも貫流している。

4.クラクフ

クラクフ歴史地区

世界遺産第一号12件の1つであるクラクフ歴史地区は、ポーランドの南部にある都市で、1978年に世界遺産に登録された。

11世紀から600年近くポーランド王国の都として栄えたクラクフは、ポーランドで最も歴史ある都市の一つで、17世紀初頭にワルシャワに遷都するまでは、クラクフがポーランド王国の首都だった。

クラクフ歴史地区は、近隣諸国からの侵略を受け続けたポーランドにあって、奇跡的に破壊を免れた。世界遺産に登録されている旧市街には、歴史的な建造物が多く残っている。

図5.クラクフ歴史地区観光地図 by Google Maps

バルバカン

バルバカンは15世紀に造られた赤レンガ造りの円形状の砦で、今ではヨーロッパに3ヵ所しか残っていない。クラクフにあるものが、現存する最大の砦で、フロリアンスカ門を守り、市内への敵の侵入を防いだ。他には、ポーランドのワルシャワと、フランスのカルカソンヌにある。

図6.クラクフのバルバカン

図7.クラクフのバルバカン

図8.クラクフのバルバカン

図9.クラクフのバルバカン

フロリアンスカ門

フロリアンスカ門は旧市街の入り口で、14世紀に作られた。ポーランドの守護聖人、聖フロリアンにちなんで名付けられた。

ここはクラクフのロイヤルロードの出発点で、ポーランド国王をはじめ、各国国王、外国要人がこの門をくぐり市内へ入った。戴冠式の行列や、その他様々なパレードがここから始まり、フロリアンスカ通りを通って中央広場へ、そこからグロツカ通りを南下し、ヴァヴェル城へと続いた。

フロリアンスカ門を通り、レストランやブティックが立ち並ぶフロリアンスカ通りを突き進むと、中央市場広場に出る。

図10.フロリアンスカ門

図11.フロリアンスカ門

ヤン・マテイコ像

図12.ポーランドの画家ヤン・マテイコの銅像の前で2ショット

中央市場広場と織物会館

ヨーロッパ最大級の広さを持つ中央市場広場。バルト海と地中海・黒海を結ぶ交易の要路にあったクラクフには、多くの商人が集まった。今はカフェやレストランが並ぶ。

広場の中央には、ルネッサンス様式の堂々とした織物会館がある。昔は衣服や、布地の交易所だった。

現在1階内部はみやげ物屋になっており、中央通路の両側には、木彫りの民芸品や、ポーランド特産物の琥珀のアクセサリーなどを売る小さな店がぎっしりと並んでいる。

織物会館2階は国立美術館になっていて、マテイコ、ロダコフスキなど18〜19世紀にかけてのポーランドの絵画ギャラリーになっている。

図13.中央市場広場に建つ織物会館 左は聖マリア教会

図14.中央市場広場に建つ織物会館 右は旧市庁舎の塔

図15.中央市場広場 左は旧市庁舎の塔

図16.織物会館正面玄関

図17.織物会館をバックに2ショット

聖マリア教会

中央市場広場の東にあるゴシック様式の聖マリア教会は13世紀に作られた。内部にある聖壇、ステンドグラス、壁、天井などの装飾が美しかった。

毎時、聖マリア教会の塔の細長い4つの窓から一カ所ずつ順番にラッパが吹かれる。昔、モンゴル軍がクラクフを襲った際、敵襲を告げるラッパがこの教会の塔の上から吹き鳴らされた。

しかし、モンゴル兵の矢がラッパ手の喉を貫き亡くなった。そのことを悼んで、今も1時間ごとに塔の上からラッパが吹き鳴らされる。

図18.美しい聖マリア教会内部

図19.美しい聖マリア教会内部

聖アンデレ教会

図20.遠くに見える塔のある建物は聖アンデレ教会で、手前に聖ペテロ・パウロ教会がある

聖ペテロ聖パウロ教会

聖ペテロ・パウロ教会はバロック建築のイエズス会系の教会であり、教会の前の柵に、キリストの12使徒の像が並んでいる

図21.聖ペテロ聖パウロ教会 教会の前にキリストの12使徒の像が並んでいる

ヨハネ=パウロ二世の住んだ家

現在、大司教区博物館になっているが、かつて1951年から1967年まで、後のヨハネ=パウロ二世となるカロル・ユゼフ・ヴォイティワ司教が暮らしていた家。

近くにヤギェウォ大学があり、ヨハネ=パウロ二世や地動説のコペルニクスも、この大学で学んだ。

図22.ヨハネ=パウロ二世の住んだ家 現在は大司教区博物館

図23.ヨハネ=パウロ二世の住んだ家をバックに2ショット

ヴァヴェル城

旧市街の南の外れ、ヴィスワ川が屈曲した角にある小高い丘に、歴代ポーランド王の居城ヴァヴェル城がある。クラクフがポーランド王国の首都だった時代は、王国の全盛期と重なり、1386年から1572年まで続いた。当時クラクフはプラハ、ウィーンと並んで中央ヨーロッパの文化の中心であった。

第2次世界大戦中は、ナチス軍の本部がここに置かれていたため、破壊を免れた。

図24.ヴァヴェル城

図25.ヴァヴェル城

図26.ヴァヴェル大聖堂へ向かう坂道

図27.ヴァヴェル大聖堂へ向かう坂道

ヴァヴェル大聖堂

ヴァヴェル大聖堂は14世紀から18世紀まで、ほとんどの国王の戴冠式を執り行った場所で、国王の墓所でもある。地下は墓所となっている。

図28.ヴァヴェル大聖堂

図29.ヴァヴェル大聖堂をバックに2ショット

旧王宮

旧王宮の内部は博物館になっていて、いくつかに分かれて展示されている。その中で、ジグムント2世王が収集したというフランドル産のタペストリーは圧巻で、これほど大きなタペストリーを今まで見たことがない。

また、チャルトルスキ美術館の改装にともない、レオナルド・ダ・ヴィンチの油絵「白貂を抱く貴婦人」の特別展示があり、鑑賞することができたのは予想外の幸運だった。

図30.王宮の中庭

図31.レオナルド・ダ・ヴィンチの「白貂を抱く貴婦人」 Wikipediaより

ヴァヴェル ドラゴン

伝説によると昔、ヴィスワ川畔の洞窟には獰猛な竜が住み、家畜や若い娘を襲って恐れられていた。靴職人の弟子が、タールと硫黄を染み込ませた羊を竜に食べさせると、竜は喉が渇いて川の水を飲み続け、ついに腹が破裂して死んでしまった。王は褒美として、この職人の弟子に王の娘との結婚を許したという。

図32.ヴァヴェル城城壁から眺めたヴィスワ川 この川べりに竜の洞窟がある

現地日本語スルーガイドと施設専属ガイド

今回の現地日本語スルーガイドは、ポーランド人のエリザベッタさんだった。彼女はワルシャワ大学の日本語学科を卒業し、福岡に1年間留学したことがあると聞く。外人なまりのある日本語で、少し聴き取りにくいが、多くのことを懸命に説明していただいた。私たち夫婦は、誠実な彼女の人柄にすっかり惚れ込んでしまった。

ヴァヴェル城の旧王宮の内部は現在博物館となっていて、団体に対して専属のガイドが付いている。

その専属ガイドは、恐そうな顔をした中年女性だったが、エリザベッタさんが日本語で私たちに説明しているのを遮って、あれも話せ、これも話せとポーランド語で執拗に迫っているように見えた。それを、彼女はやさしくなだめながら、私たちへの説明はしっかり続けてくれるのが面白かった。

この旧王宮専属ガイドのご婦人は、他の団体が割り込んだり、マナーを欠く行動をすると断固注意し、私たち団体をカバーしてくれるので、職務に忠実な人なのだろう。少し融通が効かないようだが、、、

5.オシフィエンチム(アウシュビッツ)

クラクフの西54kmに「オシフィエンチム」という都市がある。第2次世界大戦中、ナチスドイツはここに「アウシュビッツ」という名の第1収容所を作り、そこが手狭になると、その西2kmに、「ビルケナウ」という名の第2収容所を作った。

第1収容所跡は現在国立博物館として保存され、第1、第2収容所あわせて、ユネスコの世界遺産に登録されている。

図33.クラクフ周辺都市地図 クラクフの西に54kmに位置する by Google Maps

図34.第1収容所(アウシュビッツ)の西2kmに、第2収容所(ビルケナウ)が作られた

第1収容所(アウシュビッツ)

図35.アウシュビッツの入口の門に ARBEIT MACHAT FREI 働けば自由になる の文字が見える

図36.アウシュヴィッツには28の収容棟があった

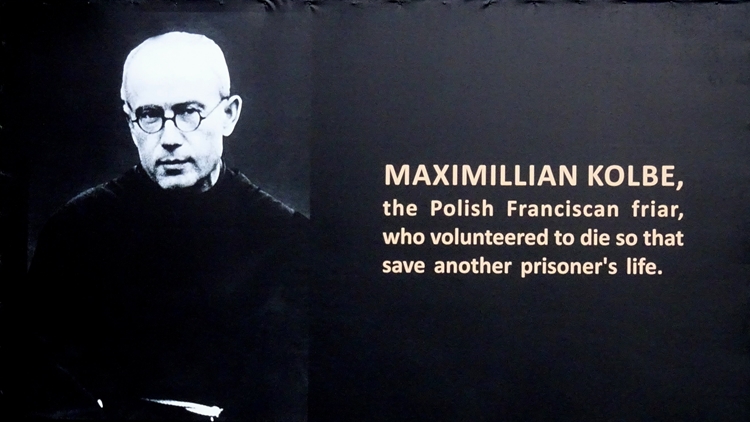

図37.コルベ神父 アウシュヴィッツで餓死刑の男性の身代わりとなったポーランドのカトリック神父

図38.銃殺用の死の壁

図39.銃殺用の死の壁の構造

第2収容所(ビルケナウ)

図40.途方もなく広大な第2収容所(ビルケナウ)

図41.死の門から延びる鉄道引き込み線

アウシュヴィッツの日本人ガイド

アウシュヴィッツ博物館の日本語による日本人ガイドは中谷 剛さんただ一人である。彼は1997年に難関のポーランド語による試験に合格し、この博物館の専属ガイドになった。20年近くここのガイドをされている。

旅行前に「ホロコーストを次世代に伝える」中谷 剛著、岩波書店、2015年を読んで、アウシュビッツを訪問することの意味を考えなおすきっかけとなった。

彼の説明は、悲惨さを強調するのではなく、淡々と事実を述べ、世界や日本の現状に目を向けることを促し、正しいガイドだと思った。

「最近ここで、ユダヤ人の若者グループとドイツ人の若者グループが、反目することなくすれ違う光景をよく見かける」と彼が話したことばが、強く印象に残っている。

そのあと、ビルケナウ第2収容所を巡回していたとき、その2つの集団に出会ったが、変わった様子は見られなかった。

フランシスコ法王のアウシュヴィッツ訪問

私たちが訪れた12日後の7月29日、ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王は、アウシュビッツとビルケナウの両強制収容所跡を訪れた。沈黙の訪問を望み、ホロコーストの犠牲者に対して、静かに祈りを捧げたと報道された。

アウシュヴィッツを訪れて考えたこと

アウシュビッツを訪れた日は、雨がかなり強く降り、傘をさして資料館を巡った。そして記録に残しておきたい映像を撮り、ここに掲載した。

ここを訪れて考えたことは、人類の将来であった。昔々、映画「渚にて」が上映されたころ、私は本気で人類の滅亡を考えたことがあった。

それは冷戦時代に、米ソ両陣営どちらかの愚かな統領が、大陸間弾道弾発射のボタンを押し、それから水爆が地球上にばらまかれ、放射能の影響で人類は滅亡するという内容だった。

その後、ソ連は崩壊し、資本主義は共産主義に打ち勝ち、平和が来ると思ったが、9.11.同時多発テロの頃より世界情勢は険悪になり、大規模テロは世界の各地に広がり、終息の見通しはまったく立たない。

資本主義はグローバル経済を必要とし、そこから驚くほどの巨大な所得格差が生まれ、人々の不満は募るばかりである。

阪神淡路大震災のすぐあと、地下鉄サリン事件が起き、人間はこのような恐ろしいことができることを知ったが、現在の世界情勢は、それがますますエスカレートした状態である。ナチスが行ったような大量虐殺が、世界で繰り返されている。

民族、劣者に対する差別意識、差別行動は日本、アメリカ、ヨーロッパ、中東、中国、世界に広がり、これが紛争の大きな要因となっている。

差別意識、差別行動が、遺伝子に組み込まれた人間の宿命であるとすれば、悲しいことだが、遠くない未来に、この種は滅亡するのではないかと考えた。

しかし、これほど人口が増えた現在、この人類という種が絶滅することはないと考える方が現実的だろう。他の生物との共存が遺伝子に組み込まれた人類の一部は、生き残ることができるかもしれない。

生物の歴史は絶滅の歴史で、これまで地球上に出現した生物種のうち、99.9%が絶滅してきた。私たちを含む0.1%の生き残りでさえ、まだ絶滅していないというだけで、いずれは絶滅することになるだろうと言う説がある(理不尽な進化 吉川浩満 2014 朝日出版社)。それを思うと、その到来が遅かれと祈るばかりである。

6.ヴィエリチカ岩塩坑

クラクフの南東15kmにある小さな町ヴィエリチカの地下には、1250年頃から1950年代まで、700年以上生産を続けてきた世界有数の岩塩採掘場が広がっている。ポーランド王国の収入の三分の一を生み出し、「木の国からレンガの国へ」発展する経済的基盤になったと聞く。

1978年のユネスコ世界遺産登録第一号は全部で12個所あるが、その一つがここで、もう一つはクラクフの歴史地区である。

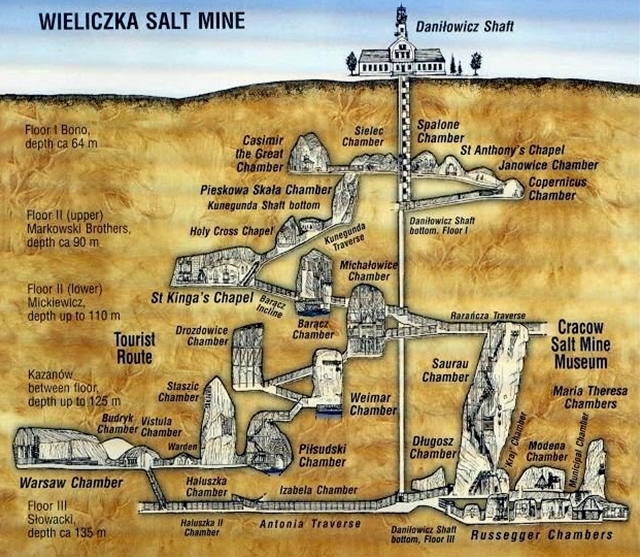

岩塩坑は、地下64mから地下325mにわたって全長300km以上に及び、坑道はアリの巣のように複雑に張り巡らされている。その一部、約2.5kmが観光客に公開されている。

採掘場内の気温は年間を通じて14℃、夏でも薄手の羽織れる服があるとよい。また、かなりの距離を歩くので、歩きやすい靴が望ましい。観光所要時間は約3時間である。

私たちは、作業用エレベータで地下64mまで下り、そこから徒歩で地下135mまで下りながら観光をした。そのあと、作業用エレベータで地上に戻った。

この岩塩坑の専属ガイドはポーランド女性で、話慣れているのか、流暢な日本語で分かりやすい説明だった。現地日本語スルーガイドと添乗員は、私たちグループを前後で見守る役に徹していた。

図42.クラクフ周辺地図 ヴィエリチカはクラクフの南東15kmにある by Google Maps

図43.ヴィエリチカ岩塩坑入口

図44.ヴィエリチカ岩塩坑構造図

図45.坑道

図46.すべて坑夫たちが岩塩から彫り出した像

図47.キンガ女王の伝説をモチーフにした像

図48.この威厳ある胸像も、坑夫たちが岩塩から彫り出した

図49.着色された聖母子像

図50.最後の晩餐レリーフ

図51.キリスト処刑像

図52.聖キンガ礼拝堂は地下101.4mにある。床も壁も天井もすべて岩塩製

図53.天井から吊り下がるシャンデリアも岩塩製

図54.これが岩塩製とは! 信じられない! 美しい!

これらは、プロの彫刻家の手によるものではなく、すべて坑夫たちが信仰のために彫ったものである

古都クラクフから首都ワルシャワへ

3泊した古都クラクフから、次の宿泊地である首都ワルシャワまで、高速鉄道を利用して移動した。最新型の列車は乗り心地も良く、快適な2時間20分だった。

図55.クラクフ中央駅駅前広場

7.ジェラゾヴァ・ヴォラ

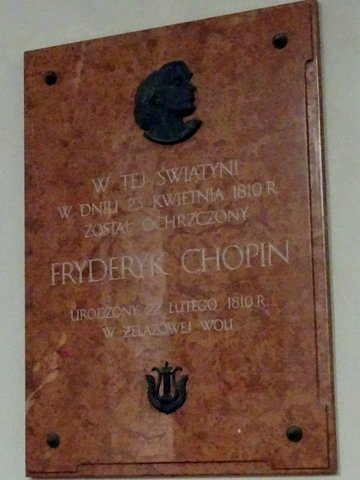

ワルシャワの西約60kmにある ジェラゾヴァ・ヴォラ という村で、1810年にフレデリック・ショパンは生まれた。当時の建物は消失したが、家具や内装はショパンの生まれた当時のままに復元され、展示・公開されている。

生家の周りの1万平方メートルもあるといわれる敷地には、1万本を超える世界各国から送られた植物をを集めた美しい公園になっており、日本ショパン協会から贈られた桜の樹も玄関横にある。

図56.ワルシャワの周辺地図 by Google Maps

ショパンの生家

図57.フレデリック・ショパン マリア・ヴォジンスカ画 Wikipediaより

図58.フレデリック・ショパンの生家

図59.フレデリック・ショパンの生家

図60.フレデリック・ショパンの生家

図61.フレデリック・ショパンの生家

図62.ショパンの生家が見える広々とした庭園

図63.ショパンの生家をバックに2ショット

図64.フレデリック・ショパンの記念碑

図65.フレデリック・ショパンの記念碑

図66.ショパンの記念碑をバックに2ショット

図67.庭園にあるショパン像 ゴスワフスキ作

聖ロフ教会

図68.ショパンが洗礼を受けた聖ロフ教会の近くでコウノトリの巣を発見

図69.ショパンが洗礼を受けた聖ロフ教会近くの川べり

図70.ショパンが洗礼を受けた聖ロフ教会

図71.ショパンが洗礼を受けた聖ロフ教会

図72.ショパンが洗礼を受けた聖ロフ教会の内部

図73.ショパンが洗礼を受けた聖ロフ教会の内部

8.ワルシャワ

図74.ワルシャワ観光地図 by Google Maps

ワジェンキ公園

ワジェンキ公園 は、ポーランド・ワルシャワ市の中心部より東南にある公園で、ポーランド最後の王スタニスワフ・ポニャトフスキーが造らせた。園内にはバラの庭園に囲まれたショパン像があり、夏期には野外コンサートも開かれる。

図75.ワジェンキ公園のショパン銅像 しだれ柳とは見えない造形の下に腰かけている

図76.ショパン銅像をバックに2ショット

クラクフ郊外通り周辺

クラクフ郊外通りは王宮前広場から南下し、途中で新世界通りと名前を変えるが、ショパンに関連する見どころが多い。

図77.ショパンの心臓が安置されている聖十字架教会

図78.聖十字架教会の内部 祭壇

図79.この柱の下にショパンの心臓は安置されている

図80.ショパンのレリーフ

図81.ポーランド人が敬愛するヨハネ=パウロ二世のレリーフ

図82.ワルシャワ大学正門

図83.ワルシャワ大学内のカジミエシュ宮殿。ショパン一家は、ここで暮らしたことがある

図84.地動説を唱えたコペルニクスの銅像

ワルシャワ中央駅周辺

ワルシャワの中心部で、ワルシャワ中央駅前を東西に走るイエロゾリムスキェ通りと、文化科学宮殿を南北に走るマルシャウコフスカ通りの交差したあたりが最もにぎやかなエリアである。

文化科学宮殿はスターリンによって、ソビエト連邦からのポーランド人民への贈り物としてワルシャワ市内に建設された。

この建物の様式はスターリンゴシックと呼ぶそうだ。ロシア旅行をした際に、モスクワ大学や宿泊したラディソン・ロイヤル・モスクワ(旧名ウクライナホテル)で、この建築様式を覚えてしまった。いかにもスターリン好みの堂々たる建物である。

ポーランド人はこの建物を好まず、ワルシャワで一番景色がよい所はどこか知っているか、と聞く。答えはこの建物から見る市街で、理由はこの建物が見えないからだそうだ。エッフェル塔論争で、反対派は同じようなことを言ったらしい。

そのような話を思い出して、たくさん写真を撮ってしまったが、私の好みというわけでは決してない。

図85.スターリンの贈り物と言われる文化科学宮殿 Wikipediaより

図86.文化科学宮殿

図87.文化科学宮殿

図88.文化科学宮殿

ワルシャワ歴史地区(旧市街と新市街)

ワルシャワの歴史は、13世紀頃にヴィスワ川のほとりにできた小さな村落から始まる。14世紀初めには都市としての権限を与えられ、水路の要衝にある町として急速に存在価値が高まって行った。

14世紀末になると現在の旧市街にあたる市街地を取り囲むように防壁が建設され、15〜16世紀には旧市街の北端にバロック様式の砦「バルバカン」が建造された。

防壁の内側には、広場の周囲に木造の屋敷が立ち並んだが、何度も大火災が発生したため、後にはレンガや石造りの建物のみが建築を許されるようになった。

1596年には国王ジグムント3世が、ポーランドの首都をクラクフからワルシャワへ遷した。彼の居城となった王宮は16〜17世紀を中心に増改築が行われ、さらに18世紀後半には最後のポーランド王スタニスワフ・ポニャトフスキによって豪華絢爛な室内装飾が施された。

このように14〜19世紀にかけてゴシック様式から新古典主義様式にいたる歴史的建造物が多く建設されたワルシャワは、その美しさから「北のパリ」とも称されている。

図89.ワルシャワ歴史地区(旧市街と新市街) by Google Maps

図90.ワルシャワ歴史地区(旧市街と新市街)航空写真 by Google Maps

王宮前広場

図91.王宮前広場 Wikipediaより

図92.王宮前広場 中心に立つ石柱の上に、十字架を手にしたジグムント三世の碑

図93.王宮前広場 うしろは王宮

図94.王宮前広場をバックに2ショット

旧市街を取り巻く城壁

図95.旧市街を取り巻く城壁

図96.旧市街を取り巻く城壁

図97.旧市街を取り巻く城壁

旧王宮

1596年にポーランドの首都をクラクフからワルシャワへ移したジグムント三世の居城で、王の住居だけでなく、国会や大統領執務室として使われ、士官学校や国立劇場が置かれるなど、政治、経済、文化の舞台であった。

ジグムント三世の居城だった頃は、「ヨーロッパで最も美しい宮殿の一つ」と言われていたという。

第2次世界大戦で破壊されたが、復元され、現在は博物館になっている。

図98.城壁巡りを終えて王宮前広場に戻ってきた

図99.旧王宮の入口 現在は博物館の入口

図100.旧王宮の中庭

図101.旧王宮の中庭

図102.旧王宮の中庭

図103.旧王宮の中庭

図104.ナチス・ドイツ軍により壊滅的に破壊された王宮の写真

図105.時間の神クロノスが天を支える像のある騎士の間

図106.王の寝室

図107.国王謁見の間

図108.天井の華麗なフレスコ画

図109.レンブラント「机の前の学者」

図110.レンブラント「額縁の中の少女」

洗礼者ヨハネ大聖堂

図111.洗礼者ヨハネ大聖堂のファサード。ワルシャワで最も古い教会 .

旧市街広場

図112.旧市街広場 広場の中心に町の守護神の人魚像が建つ

図113.人魚像左側面 図114.人魚像正面

守護神として、剣と盾で町を守り、ワルシャワ市の紋章にもなっている

バルバカン

旧市街にある赤レンガ造りの円形状の砦。15世紀から16世紀にかけて造られた砦で、火薬庫や牢獄として使われたこともある。第二次大戦で破壊され、戦後に復元された「ワルシャワ歴史地区」の建物の一つ。

バルバカンは現在世界に3カ所しか残っていないが、その内の2個所がポーランドにある。ここワルシャワのバルバカンは、クラクフのそれよりもスケールが小さい。

このバルバカンのある側がワルシャワの旧市街、その外側が新市街に分れる。

図115.ワルシャワのバルバカン

図116.ワルシャワのバルバカン

図117.ワルシャワのバルバカン

マリー・キュリー博物館

バルバカンを通り抜けると新市街となるが、すぐのところにマリー・キュリーの生家があり、博物館として公開されている。現在は修復工事中のため、向かいの建物で、資料が展示されていた。

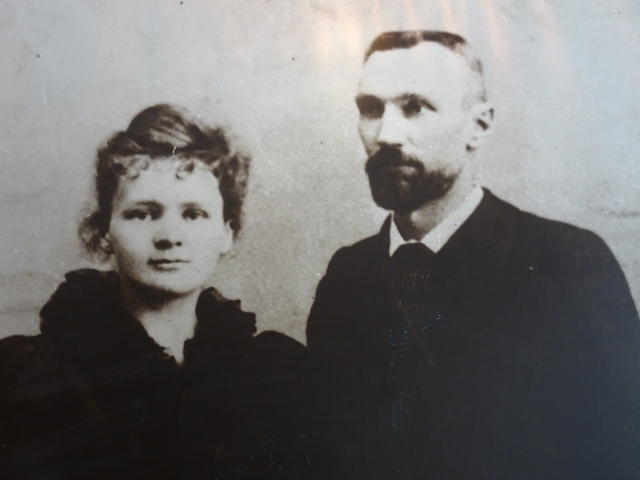

1903年に夫のピエール・キュリーとともにノーベル物理学賞を受賞、夫の死後1911年にはノーベル化学賞を受賞した。ノーベル賞最初の女性受賞者、2度目の女性受賞者、3人目はマリー・キュリーの娘イレーヌ・ジョリオ=キュリーである。

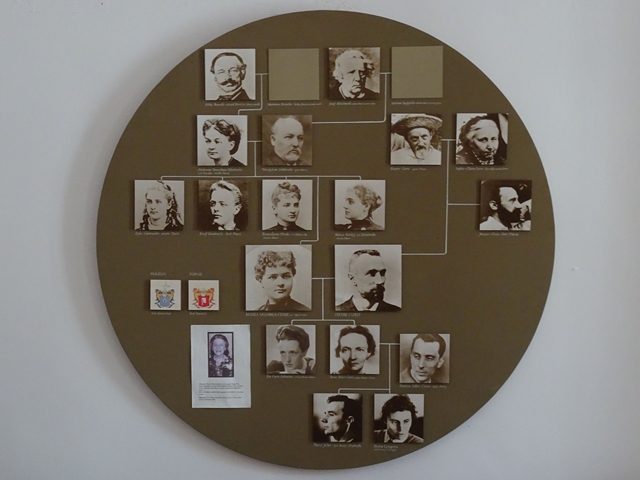

図118.マリー・キュリーの系譜

図119.マリー・キュリー直近の系譜

図120.マリーとピエール夫婦

図121.マリー・キュリー

日本に帰り、小学生のころに観た映画「キュリー夫人」をDVDで見た。この映画から、彼女を最も尊敬する女性と思うようになった記憶がある。女として、研究者として、妻として、母として素晴らしい。しかし、映画の内容は、断片的にしか記憶になかった。

ワルシャワ蜂起記念碑

1944年8月1日、ワルシャワでは暴力と迫害に耐えかねた市民たちが立ち上がり、「ワル シャワ蜂起」を起こした。しかし2ヶ月の後、約20万人の犠牲者を出して全滅、ナチス・ドイツ軍の爆撃と火炎放射による破壊活動によって、ワルシャワの街の80パーセント以上が、瓦礫と化してしまった。蜂起の最後の砦となっていた旧市街一帯は、最も徹底的に破壊しつくされた。現地ガイドは、ダイナマイトも大量に使ったという。

しかし、戦後、ワルシャワ市民たちは、旧市街の街並を昔の姿のままに再建すること を決意する。実は市民たちは、建築科の学生を中心に、戦前や戦時中危険を承知で、市街の隅々に至るまで入念なスケッチを残していた。

市民たちは、スケッチや歴史的絵画などを手がかりに、跡形も無く瓦礫の山となってしまった一つ一つの建物を、「レンガの割れ目一つに至るまで」忠実に再現した。

再建作業には、建築家や修復の専門家だけでなく、ワルシャワの多くの 一般市民が参加し、戦後何年もの時間をかけて、驚くほど丹念に進められた。この努力は見事に成功を収め、戦前と寸分たがわぬワルシャワの旧市街が蘇った。

現在のワルシャワ旧市街は、まるで中世の街並そのものだが、実際は戦後わずか数十年の歴史しか持っていない。

1980年、ユネスコは街自体の歴史的価値ではなく、こうした「街の復興にかける市民の不屈の熱意」を評価し、ワルシャワを世界遺産に登録することを決めた。

帰国後、大学生のころに観たポーランド映画「地下水道」をDVDで見た。学生時代には「ワルシャワ蜂起」の悲惨な状況を見続けることができたが、今は苦しくて見続けることに耐えられなかった。

図122.ワルシャワ蜂起記念碑

サスキ公園周辺

図123.旅の最後の夜は、レストラン「ポッド・ギガンタミ」で夕食、鴨のローストが美味だった

図124.サスキ公園の西端にある無名戦士の墓 二名の衛兵が墓を守り、毎時間、衛兵が交替する

_R.jpg)

図125.交替の衛兵が進んでくる 動画より切り出し

_R.jpg)

図126.任務を終えた衛兵と、任務に就く衛兵が整列 動画より切り出し

_R.jpg)

図127.任務を終えた衛兵が戻っていく 動画より切り出し

_R.jpg)

図128.衛兵2名が無名戦士の墓を守る 動画より切り出し

図129.サスキ公園中央の噴水をバックに2ショット

図130.無名戦士の墓をバックに2ショット

図131.無名戦士の墓から眺めた西側 右の建物は宿泊したホテル ソフィテル・ビクトリア

図132.左の建物にポーランドの著名人の顔写真 中央にヨハネ・パウロ2世、斜め右上にマリー・キュリー

図133.旅のおわりを、ホテルマンと3ショット

9.まとめ

・私たちの海外旅行としては、今回は異例が多かった。

・旅行先を「行きたい」ではなく、「行かねばならない」で決めたのは、これが最初である。

・出発の前々日に、旅行の中止を覚悟するアクシデントがあったが、決行した。

・今回の旅行で訪れたどの場所でも、予想をはるかに上回る成果が得られた。

・今回ほど感動することの多かった旅を知らない。

・今回ほど考えることが多かった旅を思い出せない。

・老人夫婦には、連泊のゆったりした旅が望ましいとつくづく思った。

・ポーランドは魅力いっぱいの素晴らしい国である。

・将来、観光大国になる可能性が高いと思う。

・ポーランドに関する旅行ガイドは、他国と比べて数少なく、内容も整理されていないのが残念だ。

<2016.8.10.>

| ホーム > サイトマップ > 旅行 > ヨーロッパ > ポーランド旅行 このページのトップへ |