広沢池・・・(その2)

(ひろさわのいけ)

??川の下をもぐる水路??

行った日 2016年3月26日

まとめた日 2016年9月26日

前回の その1 では広沢池の周りをウロウロし、池の大体の様子がわかったのであ

るが、今回は「池からどのように流れていくのか」というテーマでまとめる順番である。

なお、この まとめ は桜の咲き始めるころから半年も放置しておいた後なので、記憶

力のあやしい今日この頃なかなか効率良くとはいかないもんだ。

地点31 池の出口、ここから再出発し桂川を目指す。~時期は桜の咲き始め頃

池の出口は南側の中央付近、ここからほぼ南の方向にある桂川を目標に流れを

追っかける。さあ出発だ。

地点32 いったんここで受けて道路の下をくぐる。 地点33 道路の南側

だがしかし 疑問 が発生。そして今気が付いたのだった。

左の写真 流れていない。第一に堰から水が落ちて来ていない。

右の写真 白波が立っている、つまり流れている。

答えは、もう1本水路があって、そこから流れこんで来る。(右の写真緑矢印のところ)

出口の紹介やり直~し。

地点34 池側の排水口。バルブで流量調整できる。 地点35 道路の南側

詳しい写真が撮れてないので、も一つ理解できていない。とにかく・・・

①普段流れている水はバルブのある排水口から流れ出し、

②大雨とか水量が多いときは堰を越えて流れだす。

という仕組みのようだ。だがしかし、また気づいた。

もう1本流れがあったのだった。 ↓

地点36 池の外に西からの流れがあった。広沢池の西側にある田畑からのようだ。

ということで気を取り直して次に進もう。

地点37 田畑の間を進む。手前のグレーチング(溝のふた)の下を流れているのだろう。

地点38 右写:ネギの畑。遠くは堀川高校グラウンド。午前中野球の練習やっていた。

地点39 住宅地へ移動。 地点40 遍照寺橋。直ぐ近くにお寺があった。

地点41 西裏橋付近。 地点42 南広沢橋。

地点43 ここから暗渠(あんきょ)になる。 地点44 その上は道路ということか?

地点45 丸太町通の下をもぐる。 地点46 通りを渡ってすぐ、暗渠から開渠

(かいきょ)になっている。

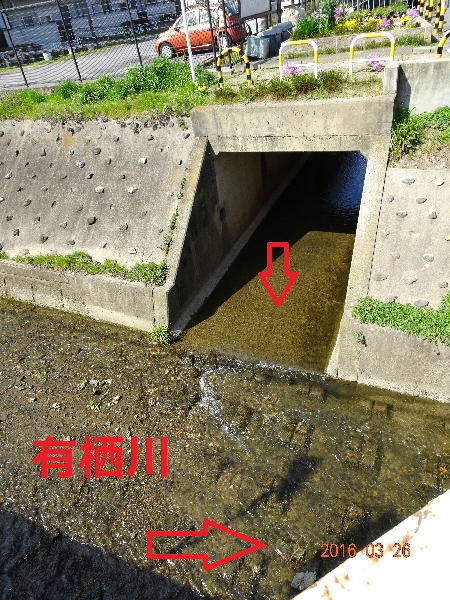

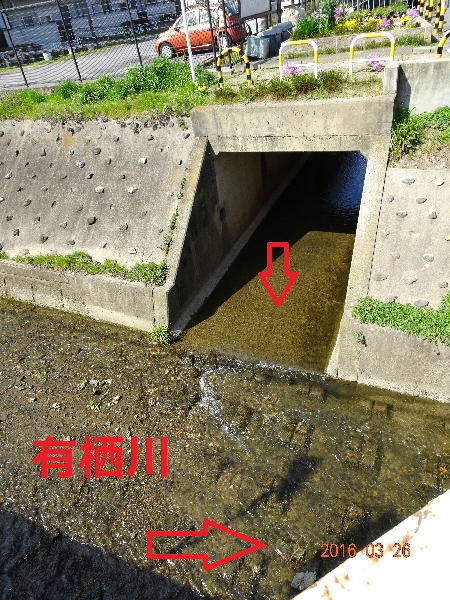

地点47 有栖川合流点。 地点48 有栖川。追求する最後の川だ。

有栖川のこの辺りには歩道が整備され、花の咲く草木が植えられており、目を楽しま

せてくれる。

地点49 広沢池から流れて来た水がここで有栖川に合流するところ。

地点50 右写:建物は「日曜大工」のケーヨーデイツーだ。たまに行く。

最近は「日曜大工」と言わんと「ホームセンター」と言うらしいが・・・

地点51 甲塚橋の直ぐ北側に、東側からの水路が合流しているところ。広沢池下流の

東側流域から集まった水がここに合流してくると思われる。(広沢池から出てきた水も

含まれていると思われる。)

・・・有栖川のこと・・・

・・・有栖川のこと・・・

有栖川(ありすがわ)は、嵯峨野の北西隅の谷合から流れ出、そこから東方向へ進み、

大覚寺の境内を通過したのち南に方向を変え、さらに東方向に変えて甲塚橋に至って

いる(地図参照↓ 現在地 と記入)。甲塚橋からは住宅地の間をほぼ南方に進んで

桂川に至る。流れの延長は6.1kmとそれほどでもない。

大覚寺は、平安初期に嵯峨天皇の離宮だったのが始まりで1200年の歴史があり、

嵯峨野観光のスポットの一つだ。境内には周囲約1kmの大沢池(おおさわのいけ)が

あり、”日本最古の人工の林泉(泉水がある庭園)”と言われる。

~~林泉てよくわからん。ホームページからの丸写し。

さて、道草はこれぐらいにして桂川目指して進むことにしよう。

有栖川が東向きから南向きに変わった所から再出発だ。

地点52 下流方向を見る。流れる水は見た目かなりきれい。

ここかしこに桜が植わっている。やっぱり日本では春は桜なんだなーと普通の感想。

地点53 JR山陰線の小さな鉄橋。右は鉄橋下の水位標。

赤色は「避難判断水位」でこっから上はヤバイということか。

黄色と青はよくわからん。

地点54 京福電鉄嵐山本線。市内中心部から観光地嵐山へ直行する。

左:ご存知のオシドリ、中:菜の花?、右:???鳥。やっぱり春だな~

ここで川沿いの道がないので西側の住宅街を通って迂回することに。

地点55 途中で水路にぶつかった。実はこの水路が嵐山から来る西高瀬川であるが

・・・・・・・・・不思議なことになっていたのだった。

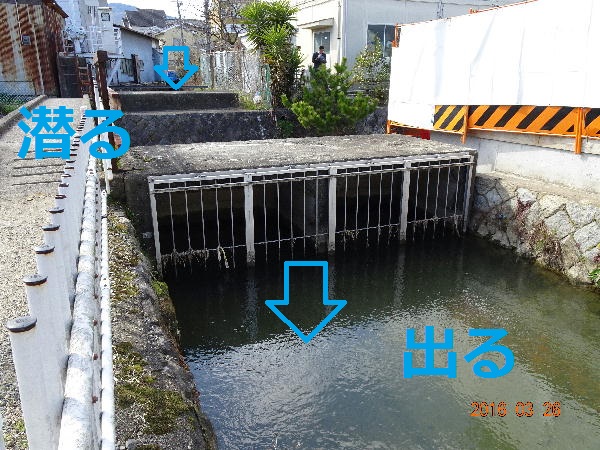

上の地図の赤丸の所、橋のすぐ上は当然有栖川の水だが、川がクロスするとはどう

いうことだ。両方の川の水がぶつかってグルグル回ったりしているのか?

地点55_1 西方向を見る。 地点55_2 東方向を見る。

両方とも西高瀬川の方が有栖川より断然水面が高い。

地点55_3 橋の北側の有栖川。 地点56 ”交差点”を遠くから見る。

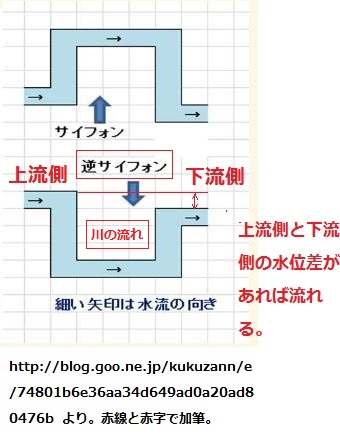

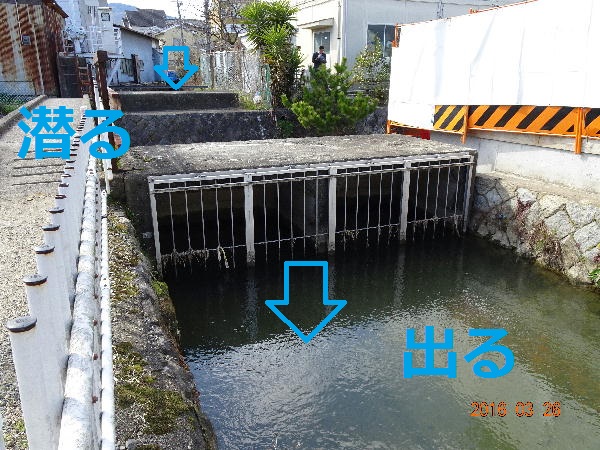

逆サイホンのしくみ 地点57 西高瀬川を東から見る。

そ~なんです。サイホンの原理のひっくり返ったやつですな。正解は逆サイホン。

有栖川の下を潜っている。しかも目に見えるぐらい結構な流速であった。

まとめるとこうなる↓ 実にややこしや~なんであります。

有栖川の西側が済んでいなかったですなー。実は上の地図ほどスッキリしてないのだ。

場所a 青いバルブが見える。水路の分岐もややこしや~。場所b もっとややこしや~

場所c 放流口が3つも。どうつながってるのか? 場所d 水路も複雑。よくわからん。

場所e 堤防沿いに水路が走っている。どうやらこれが本線かも-。

場所f 右:有栖川が左方向に蛇行して流れて行く。やれやれ一区切り。

・・・西高瀬川のこと・・・

・・・西高瀬川のこと・・・

(鏡容池編の復習)

西高瀬川ちゅーのは、江戸時代初期に角倉了以により大堰川が開削された際、嵐山

から掘削された人工の川でありまして、材木や米を運搬するのを目的に、明治直前の

1863年に桂川の嵐山から一旦四条通付近まで南下し、二条城まで行くよう掘られたの

であります。その後三条通り付近に沿う現在のルートに変えられたという。

※西高瀬川は天神川ともクロスしており、「昭和10年の京都大水害により天神川の開削

が行われ、その後、東西に分断されることとなりました。」(京都府ホームページ)という

ことであるが、有栖川は分断されずにサイホンを使って流れている。しかし、船で材木を

運べなくなったのは同じである。

~よくわからんので引き続き宿題じゃな。 ←なかなか提出されませんが。

さ~、有栖川の旅?は残りも少なくなった。用水路の続きの追っかけも兼ねて進もう。

地点58 水路が堤防の左側に引っ付いて2列に並んじゃった。わざわざ分けてある

理由が何かあるのでしょう。

花と鳥

地点59 右側は農地。遠くに同じ形の住宅が並んでる。

地点60 右写:水路がここで2つに分かれている。農地に分配してるのかな。

地点61 住宅のすぐ裏が堤防の道。散歩の人の目線が気になる住宅やなー。

地点62 右写:街の中の川なのに堤防の斜面がめずらしくゆったりしている。

地点63 何でしょう?水を管に通しているだけに見えるが。

地点64 右写:川の中央にわざと作った飛び石がある。京都にはこういう掘り込んだ

岸が高い川に親水施設が結構ある。(堀川とか)

鳥たち。中央はカラスだな。真剣に水面を見ている。

地点65 おおきなラッパ。横の配電盤には”溝口排水機場”とかいてある。洪水で

貯まった水を汲み上げ川に流す施設とのこと。去年できた新品らしい。

地点66 いよいよ有栖川の流末だ。桂川に合流する。

地点67 左から有栖川が桂川に流れ込んでいるところ。この先は淀川、大阪湾へ。

これで「広沢池編」は完了であります。

天気もまあまあよかったし無事終了できた。

次はどの池にするかな?

以下、写真はグーグルマップより借用。疲れて写真を撮り忘れたのが実情。

↑近くの公園で一服。写真中央の右側のベンチだったと記憶?

↑例によってラーメン屋で反省会をした。

最初の鏡容池編に続いて恒例になっている?

前回はラーメン大盛りで腹が苦しかったので、

今回は反省して並盛りにした。

以上一巻の終わり

メニューへ戻る

・・・有栖川のこと・・・

・・・有栖川のこと・・・

・・・西高瀬川のこと・・・

・・・西高瀬川のこと・・・