3月下旬のグズグズした天気が続く中、天気予報を見つついい頃合い

を見つけて行ったところ、昼前から晴れ間が安定してきた。(行いが良いせい?)

桜は枝一杯に芽を吹き、今にも咲き出しそうだ。種類によっては何分?咲きの

木も結構あった。

・・・・・・・・・・・・・・行った日 2016年3月26日(散策開始は11時)

京都の気温 10.4℃(12時) 13.5℃(15時)・・・平年並み

(平年値 5.2~15.0℃)

地点01:広沢池南東岸より北西を見る。

地点02:桜つぼみ固し。あとわずか。 地点03:ため池にはありがちな光景。

地点04:因みにこの時は乗ってる人なし。 地点05:咲いてる種類も。(写真クリック)

地点06:「廣澤の池」の石碑。新しい。 地点07:堀川高校グランド。野球してる。

石碑の付近が池の流出口だ。堀川高校は確か市の中心部の学校だ。えらい離

れてるが、最近はそういう学校けっこう多いね。(写真クリック)

地点08:「観音島」という出島。(写真クリック) 地点09:児(ちご)神社。

児神社は、ここ広沢に遍照寺を建立した寛朝僧正とその子についての伝説に

因んだ神社。父の昇天の後を追い、この池に身を沈めたと伝承されている。

地点10:池の南西から北東方向を望む。 地点11:観音島への橋

観音島には観音像や弁財天堂がある。

地点12:十一面千手千眼観音像。 地点13:弁財天堂。

頭の上に10の顔があるのでたくさんの目があることになり、体の横にたくさんの

手もついている。千手の彫り方としては珍しいらしい。

地点14:洛西土地改良区の掲示板

PRに頑張っておられるのでしょう。このような土地改良区の掲示板はめずらし

いのではないでしょうか。よく見ると結構情報が入ってますなー。↓

******************************************

北嵯峨の農業用水

(名前などを強調し補足してみた。)

そもそも広沢池(ひろさわのいけ)は奈良時代に渡来系の秦(はた)氏が開発し

たという説や、僧寛朝(かんちょう)がこの地に遍照寺(へんじょうじ)を創建した際

に造られたという説がある。

いずれにしても広沢池は農業用水のため池として利用されてきている。

北嵯峨には主なため池として次の3つがある。

広沢池:農業用水。(10世紀末?造営)

大沢池:大覚寺の庭の池として。(9世紀初頭造営)~農業用水との関連も?

菖蒲谷池:農業用水。池は北嵯峨の集水域から外れた北側の山間に造ら

れ、角倉隧道により北嵯峨に導水されている。(17世紀造営)

そもそも集水面積の小さい北嵯峨では干ばつが起きやすい状態が続いていたが、

1951年の豪雨により観空寺谷池が決壊して消滅し、用水不足が一層深刻になっ

たため、新たな水源として別の水系である清滝川からトンネルを造って有栖川に導

水することとなった(嵯峨用水、1955年完成)。

この水は途中で北側の水路に移り広沢池まで導かれることになった。なお、これ

らの用水が田畑を潤し、最終的には有栖川に集まってきていると思われる。

*******************************************

地点15:広沢池への最大の流入口。西岸のほぼ中央にある。

地点16:上の流入口へつながる水路。西方向を見る。 地点17: 北方向を見る。

この2枚で北嵯峨の範囲が大体写っている。「北嵯峨◯◯町」という地名でいくと、

東西約1.2km、南北約0.5kmとなる。西部の住宅地を除けばほぼ田畑である。

地点18:電気柵。イノシシ除けかな。結構見かける。 地点19:北西方向。

地点20:農家の人が作業している。 地点21:ご存知、春の黄色い花といえば。

地点22:北嵯峨の北方面には竹林が多い。(写真クリック×2)

地点23(右):同じく。(同じく)

さわやかな春の風が吹いておりやした。サイクリングの人もいたし、ジョギングの

人、歩きの者も=わたくす。

地点24:北嵯峨を南西方向に望む。

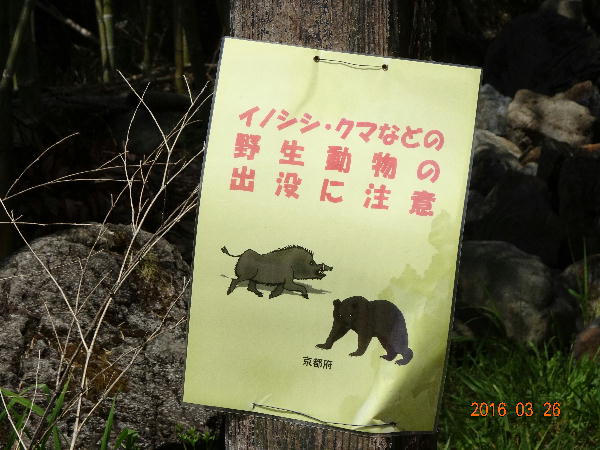

地点25:農家の人作業中。 地点26:やはり出没するようで。

クマは京都市付近では聞いたことないが・・

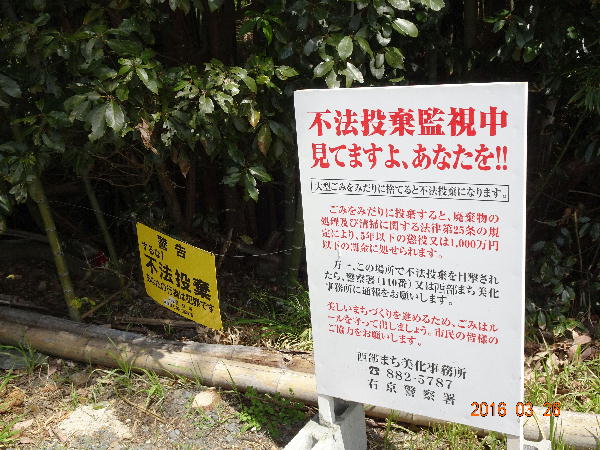

地点27:竹林。(写真クリック) 地点28: こういう看板類も付きもの。

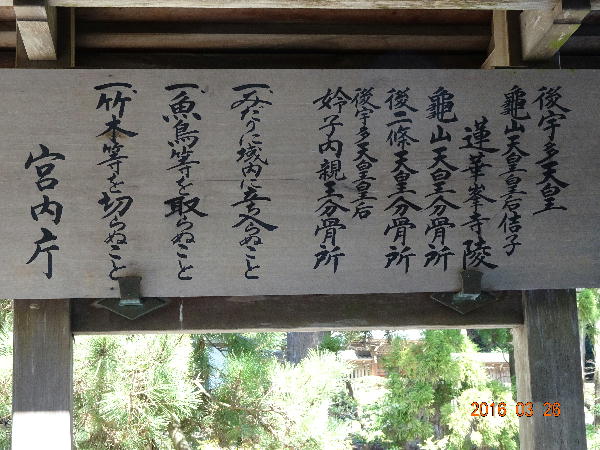

地点29:後宇多天皇陵。 地点30:宮内庁のお達し。

後宇多天皇(1267-1324)は第91代の天皇であり、大覚寺で院政を行いその御所で崩御。

昔おやじが「御陵印」集めをやっていたのを思い出した。現在では全国5ヶ所の宮内庁陵墓管

区事務所へ行けば全93の印を集めることができるそうだが、昔は事務所が全国に結構散らば

っていたらしく、集めるのが大変だったらしい。印の大きさは6×6cmぐらいとのことで、専用の

スタンプ帳?がある。

注、京都市内の事務所:桃山陵墓管区事務所(伏見区)

注、昭和天皇で第124代。印の数は93。合葬などもあって理屈の整理が難しそう。

ここから先は、

いったん池の出口に戻って、次回はここから出発することにする。