| ペルー小学校寄贈式典の報告 | |||

■大阪勤務時代にペルー人のフォルクローレ・ミュージシャン、セサル・ラ・トーレ氏との共作で「MANAWANAQ(マナワナ:あきらめないで)」を作り、ペルーの山間部の恵まれない子供たちに学校を建ててあげようという趣旨で建設資金を募りました。関西中心に多数の方々のご支援をいただき、建設資金100万円が集まりました。 ■大阪勤務時代にペルー人のフォルクローレ・ミュージシャン、セサル・ラ・トーレ氏との共作で「MANAWANAQ(マナワナ:あきらめないで)」を作り、ペルーの山間部の恵まれない子供たちに学校を建ててあげようという趣旨で建設資金を募りました。関西中心に多数の方々のご支援をいただき、建設資金100万円が集まりました。■昨年6月から工事が始まり、10月下旬に2教室(100人収容)の校舎が完成しました。10月30日に、ペルーへ向け出発し、学校建設の地 PAMPACORRAL(パンパコーラル)へ行って、11月2日に引渡しのセレモニーを無事終えてきました。日本ではできない貴重な体験をしてきました。その一部を報告します。 2002年1月11日 赤川渓悟 |

大阪さくら会の仕掛け人のお一人である赤川さんが、大阪に単身赴任中にセサル氏との共同作曲によるCDを世に出しました。 さくら会中心にその発表会が開催されたのは1999年11月でした。 以降、「ペルーに学校を建てよう」を合言葉に運動が広がり、学校建設が実現しました。 昨年の例会で赤川さんからレポートと写真を頂き、大阪さくら会HPに掲載する約束でした。個人的事情で遅れてしまい、ようやく今回アップすることができました。 HP管理人 |

||

|

|||

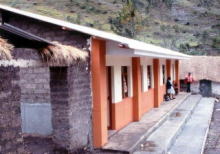

■11月2日、学校を建てたPAMPACORRAL(海抜3,850m)へ向かう。CUZCOから直線距離にして40km。途中から地図がなくなり、車に揺られ、海抜4,250mのアンデスの山間を越えていく。片側はガードレールもない、落ちたら最後の断崖絶壁 。約4時間かけて目的地に到着。 。約4時間かけて目的地に到着。■村人、先生、子供たち約400人の出迎えを受けた。新しい校舎を見て感激ひとしお。 みんなも喜んでくれた。引渡しのセレモニー、音楽と踊り、ビールを飲んで一緒に踊った。  お祭りの日か特別の日にしか食べないという20cm位のモグラか鼠のような動物の丸焼きが、ご馳走として出された。一瞬「ウェー!」となったが、衆目の中で食べないわけにもいかず、かぶりついた。「うまい」とVサイン。みんなが拍手をしてくれた。 ビールと踊りと空気が薄いのとで心臓はパクパク。乳飲み子を背負った母親も踊った。みんな踊った。電気がないので、暗くなってようやく閉会。別れの抱擁。やっと開放され、なんとか生き延びられたと実感した。 子供たちの将来に希望を託し、PAMPACORRALを後にした。 |

|||

| ペルーの旅を終えての感想 | |||

| ■ペルーを訪問して感じたことは、不況といわれながら日本は、比較にならないほど豊かだということです。 今回訪れたPAMPACORRALは、この2月にやっと電気が届くといった村落です。生活は農牧の自給自足で、ひと家族の平均生計費は、日本円に換算して月額4,000円とのことでした。 子供たちは長時間をかけて山道を歩いて学校に通っています。片道の通学時間は、1〜3年生は1〜1.5時間、4〜6年生は3〜4時間ということです。それに比べると日本の子供たちはなんと恵まれた教育環境にいることかと思います。親が子供  を車で送り迎えをするという話も聞きますが、それが本当に子供のためになるのか?そんな思いがしました。日本の子供たちを連れて行って、感想を聞きたかった位です。 を車で送り迎えをするという話も聞きますが、それが本当に子供のためになるのか?そんな思いがしました。日本の子供たちを連れて行って、感想を聞きたかった位です。アンデスの山間に住んでいる子供たちが、そのような恵まれない環境の中でも、底抜けに明るく、笑顔が美しく、目も心も澄んでいるということが印象的でした。 ■日本は、ただ金や物だけを与える援助を今こそ考え直し、支援を必要とする国の人々が本当にありがたく思う援助(積極的な人的援助も含めて)を行うべきではないでしょうか。 世界には、それぞれの国や地域に、永々と引き継がれてきた文明や文化があり、その上に成り立っている生活は、決して不幸せなことではないはずです。その点を、支援する側は、じゅうぶん配慮すべきだと思います。支援する側の勝手な思い込みで、自分たちの文明や文化が良いものであるという考えで押し付けることは、支援される側にとって、場合によっては迷惑なことであり、決して幸せなこととは思えません。電気がないから、テレビがないから不幸せではないと感じました。 また、支援するにしても、支援が必要な人々に届く前に消えていくような援助であってはならないと思います。 このような事例は、世界各地にあります。日本にとって、真に喜ばれる国際貢献はいかなるものか、今こそ、国をあげて皆で真剣に考えたいものです。 |

|||