(変電所のヌシ・大きな変圧器)

変電所の最も重要な(といっても、もちろん前回、前々回紹介した部分も重要ですが)ところというと、やはり変圧器でしょう。

変圧器はその名の通り、電圧を変更するものです。具体的には、この変電所においては500kVを275kVあるいは154kVにするのです。上の写真の右下に写っている四角い箱が変圧器です。

左側にある黄色いアーチが高さ4.5mの制限を表しているので、変圧器の高さもそれに近く、とても巨大なことがわかります。埼玉県大里郡岡部町にて

先ほどの写真とは違うところにある変圧器を別の角度から撮ったものです。

5本の棒状のモノが見えますね。これは何かというと、変圧器につながっている電線なのです。鉄骨にぶら下がっているのは電線ですが、この部分では電線ならぬ電管なのです。パイプ状の電線。

変圧器で電圧を下げると、その割合に応じて電流をたくさん取ることができます。

したがって、理論的には、変圧器の出口につながる電線は太くしなければありません。また、ある理由(注)もあって線ではなくて管状になっているんです。

注:

電線に交流電流を流すと、電線の表面にたくさん電流が流れる(表皮効果)という現象が現れます。つまり電線の中心には電流が流れにくいということ。極論すれば、電線の中心はいらないのです。

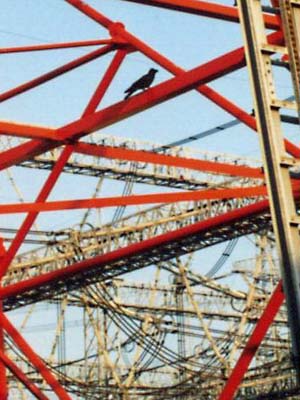

変電所内にある唯一の紅白鉄塔(その鉄塔の目的については次回に)。

そこには、もうひとつのヌシ、がいました。

そう。

カラスです。

鉄塔の鋼材につかまり、目を光らせていました。

実は、新岡部変電所の周囲は緑で囲まれていて、鳥たちの格好の住みかになっているのです。