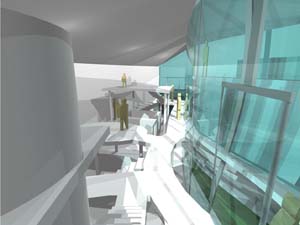

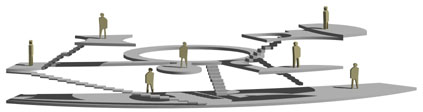

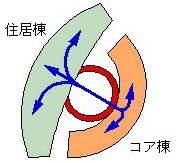

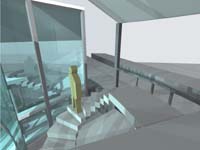

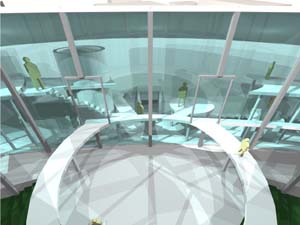

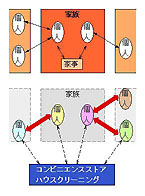

| 最近の家族のあり方は、大きく変化している。 特に家族としてのまとまりと、各個人との関係はますます希薄になっている。 携帯電話やインターネットなどの発達により、同じ家の中にいる家族よりも遠距離の人間との方が精神的に近い存在になっている場合がある。 また、従来は家事は欠かすことのできないものであったが、コンビニエンスストアやハウスクリーニングといったサービス業の登場で、家事の外注化もすすんでいる。 このような状況を受けて、一家そろっての団らんというものは、すでに過去のものとなっているといえる。 したがって、住宅のあり方も変化をする必要がある。 家族が1つの単位ではなく、個人を最小単位としてとらえる住宅を考えてみた。 |

|