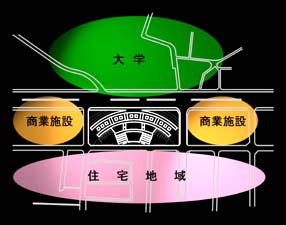

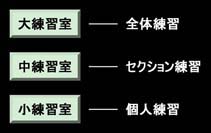

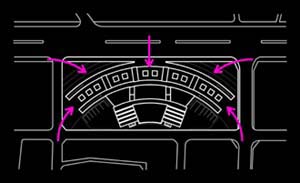

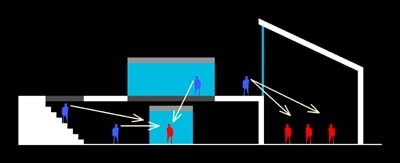

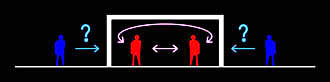

| 世の中に、さまざまな活動をしている団体やグループは数多くある。 けれども、活動の内容を広く公開したり、外部の人々と交流したりするようなチャンスは、意外と多くないかもしれない。 セミナーハウスと呼ばれる施設には、多様なグループの人々が訪れる。 そこに数日間滞在するにもかかわらず、どんな活動が展開されるのか、周辺に住む人々が知ることはほとんどない。 また施設の利用者にとっても外部の人とかかわりをもつことはまずない。 短期間とはいえ同じ地域で生活するにもかかわらず、何ら接点がないのは、なんともさみしい。 そこで、利用者とその周囲に住む人々との間に新しいつながりを生み出すようなセミナーハウスを考える。 |

|